广东省三校2023-2024学年高三上学期开学联考语文试题

广东

高三

开学考试

2023-09-08

282次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

“自然之天”视角下的天人关系属于宇宙论范畴,主要探讨人与自然如何相处,是二十大报告中关于推动绿色发展,促进人与自然和谐共生的思想来源。无论是老子所言的“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》第二十五章),还是孔子所说的“天何言哉!四时行焉,百物生焉,天何言哉”(《论语·阳货》),或是庄子提出的“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》),都是指人与天地万物是相互联系的、始于同一宇宙本源的有机整体,倡导顺应自然、清静无为、人合于天的“天人合一”。而且这些保护自然的理念在传统社会也都得到了实践。我国早在尧舜时代就设有管理山林川泽、草木鸟兽的环保机构及管制“虞”,商周时期出现的“网开一面” “里革断罟”的著名典故就是环境保护、绿色发展的雏形。孟子与梁惠王论政时就明确提出了生态系统保护与修复的理论:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”(《孟子·梁惠王上》)秦代还颁布了农业生态环境保护法《田律》。

要回答中国传统社会为什么会产生如此超前的“天人合一”绿色环保思想,还需要还原到历史的客观情境中寻找答案。《周易》中说,“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。“民以食为天”的中国是典型的农业社会,古代的圣人正是在观察天地之道的基础上发现、总结、掌握自然时令的变化规律,所以与农业生产相关的天文历法在中国古代格外先进,河南安阳出土的殷墟甲骨文中,就发现了大量天文现象记载。而且,当下仍广泛使用的二十四节气也是农业文明的产物。

因此,中国传统的“天人合一”理念不仅对应着当代的绿色发展观,还是实现传统文化创新的必然选择,对人类文明发展作出了重大贡献。

物质文明和精神文明相协调的现代化体现了天人合一所蕴含的系统性思维,人与自然和谐共生的现代化与走和平发展道路的现代化更是从天人合一的自然宇宙层面与社会伦理交往层面衍化而来的具体指向。作为“自然之天”,天人合一的要求就是走绿色持续可协调的发展道路,确保人与自然和谐共生。作为“义理之天”,天人合一又演变为人与人之间的道德和伦理要求,体现在国际关系上就明确为了中国的外交方针,即坚持走和平发展道路,这都是对传统天人合一观念的延续、继承及发展。

(摘编自徐佳佳《天人合一》)

材料二:

在当今21世纪开始之际,人类既享受到现代工业革命给我们带来的文明发展,同时也切身地感受到现代工业革命给我们带来的一系列负面影响,特别是生态的急剧恶化和环境的严重破坏给我们带来深重灾难。因此,应当改变我们的生存方式,从现代的工业文明迅速过渡到后工业的生态文明已经成为全世界绝大多数人的共识。“天人合一”这一思想之中的许多智慧资源的确是极其宝贵的。特别重要的是,对于我们当前亟须建设的当代生态人文主义,我国古代生态智慧具有较大的借鉴意义。在当代,人与自然、生态观与人文观能否真正实现统一,从而建设当代形态的生态人文主义,这是至关重要的理论问题,也是十分紧迫的现实问题。

对于我国当前提倡的科学发展观和确立建设和谐社会目标,古代“天人合一”思想中所包含的生态智慧更有其特殊价值。因为我国的现代化建设已进入关键时期,许多矛盾暴露出来,其中非常突出的就是社会经济发展与环境资源的突出矛盾。因此,人与自然环境资源的和谐协调成为科学发展观与和谐社会建设的非常重要的内容。我国要真正做到两者之间的和谐协调,除了发展模式要从中国实际出发,同样重要的是应该从我国的实际出发,构建具有中国特色的、易于为广大人民接受的生态与环境理念,这就要借鉴我国古代文化资源,从中汲取营养,构建为广大人民所喜闻乐见的当代中国生态理论体系,以期对科学发展观与和谐社会建设做出应有贡献。

我国古代“天人合一”思想中的生态智慧早就引起国际哲学界与生态学界的重视。美国研究环境问题的世界观察研究所所长布朗指出:“我们只应当追求维持生活的最低限度的财富,我们的主要目标应当是精神文化的。如果我们把追求物质财富作为我们的最高目标,那就会导致灾难。老子提倡无私和博爱,并认为这是人类事业中取得幸福和成功的关键。”罗马俱乐部中国分部对此评价道:“这恰与老子几千年前所提‘无欲’‘天人合一’相对应,这正是人类正‘道’的基本前提。并且老子的思想提供的价值观念真正切中了以西方文化为主体的现代文明异化的种种问题与要害,正是医治现代文明病的良方。”当然,还有包括海德格尔等许多已经为大家熟悉的理论家都从我国“天人合一”思想中吸取诸多精华,说明我国古代这一理论所具有的当代普世性价值,值得我们重视并加以研究。

(摘编自曾繁仁《中国古代“天人合一”思想与当代生态文化建设》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.古代社会设有管理山林川泽的机构,出现“网开一面”等典故,反映出古人已有保护自然的意识。 |

| B.二十四节气是中国传统农业文明的产物,体现了人与自然和谐相处的思想,当下仍被广泛地使用。 |

| C.“天人合一”包含自然与社会双重意蕴,是当代中国走绿色发展道路与和平发展道路的重要思想来源。 |

| D.罗马俱乐部中国分部认为老子提出的“无欲”“天人合一”的思想,能为医治西方现代文明病提供良方。 |

| A.两则材料都谈到了“天人合一”思想对当代生态文化建设的意义,但论述的切入点并不相同。 |

| B.材料一引用诸子言论,并例举保护自然的传统实践,目的仅在于探寻绿色发展思想的历史来源。 |

| C.中国当代生态人文主义是对传统“天人合一”观念的传承与创新,是现代工业文明发展的需要。 |

| D.中国古代的生态智慧符合西方后工业生态文明发展的需要,引起了国际哲学界与生态学界的重视。 |

| A.王羲之《兰亭集序》:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。” |

| B.陶渊明《归园田居》:“道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。” |

| C.王维《辋川闲居赠裴秀才迪》:“渡头余落日,墟里上孤烟。复值接舆醉,狂歌五柳前。” |

| D.苏轼《赤壁赋》:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。” |

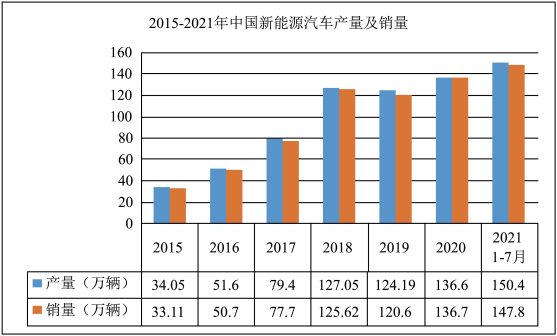

5.2014年开始,国务院印发了一系列文件,将发展新能源汽车作为缓解环保和能源问题的重要措施。下面是2015-2021年中国新能源汽车产量及销量统计图,请指出它的发展趋势,并结合材料分析原因。

【知识点】 时评

阅读下面的文字,完成下列小题。

在阿吾斯奇

董夏青青

云霭封锁了雪峰之间偶尔显露的天际远景。阴冷彻骨的北风越刮越大。靶场上掀起沙尘,落到正在一座墓地上挥动铁锹、铁铲的几个人身上。

来靶场之前教导员跟他讲,上世纪七十年代连队骑乘巡逻,一个战士的马在山口甬道的雪崩中受惊。被甩下马背的战士一只脚被马镫挂住,拖行近一公里才挣脱,事后昏迷不醒,等不及送下山医治人就没了。

拾捡骨殖装箱时,烈士的弟弟跪倒在地,放声恸哭……回到连队,通讯员热了饭菜端上桌。

“营长,来。”教导员冲他扬了下下巴。

“您是这儿的营长?”烈士的弟弟问。

“忘了介绍。”教导员说,“这是南疆军区来指导工作的殷营长,他弟弟是咱们连队的三班长。”

“那这正好能跟兄弟见面了。”烈士的弟弟说。

“三班长现在正在总医院住院……休养好了就回来。”教导员说。

“生病了?”烈士的弟弟问。

他拿起盘子里教导员掰剩下的半块馍,没作声。

这两年不知说过多少回要来阿吾斯奇,可想不到有一天在这儿了,会是帮小弟收拾放在连队的被褥衣物和储藏室的行李,然后带走。

去年阿吾斯奇的雪下得早、下得多。连队烧锅炉,攒的煤渣子多了没地方放,拖拉机上山运煤渣的时候没油了,驾驶员给连队打电话,说车没油了,让人快给送来。小弟一听就拿上一桶油,开着辆皮卡去给拖拉机送。路上,小弟将皮卡车停在窄道边,跑下去找拖拉机。

送完油顶着风雪往回跑时,对面驶来一辆拉粮食的大半挂车,司机没刹住,车头把皮卡车推出去十几米远,小弟当时就站在车斗后边,被撞进砌在路边的雪堆里埋住了。

小弟还活着,至少将来睁开眼是躺在一张干干净净的病床上。

他端起热水瓶冲了杯茶,起身拉上窗帘。这时屋门被推开,教导员走进来。

“我跟指导员说了,下午你跟他们一块去巡逻。到界碑看看,你弟去年刚带人上去描的字。”教导员说。

他点点头。

坐在勇士车的副驾驶上向外看,雨前灰暗、阴沉的天空,已经被清澈明亮、瞬息万变的光芒冲破,无垠无底的草野上闪耀着星星点点。

“快看,殷营长!”一个战士抱着枪站起来,头盔撞到车窗上。

他顺着战士手指的方向,看见几匹棕黑色的马伫立在山坡上。

“那是我们班长养的马!”旁边的战士摇下车窗玻璃,头伸向窗外朝着那几匹马吹口哨。“那他跟你们说过,他去俄罗斯给普京表演吗?”他苦笑道。

“班长和我说过!”二条兵大喊,“班长去看了克里姆林宫,然后走总统办公室的特殊通道去的红场。”

小弟被送进少林寺那年,他正在高三复读。二零零九年,小弟在给他的一封信中说,少林寺受邀参加第一届俄罗斯国际军乐节,普京总统亲自接见了他们。信的后半部分,小弟提到身边很多师兄弟已开始寻求未来更好的出路。小弟说,他有两条路可选,一是大师兄推荐他去曼哈顿的华人街当私人武术教练;另一份工作,是和同班一个德国同学回他在巴伐利亚的老家支教。信的末尾小弟问他,到底是选美元还是欧元。

他那会儿已在南疆部队当班长,深夜趴在锅炉房的地上给小弟回信。信中写到童年时奶奶家的老屋,晚上到处是老鼠的叫声,夏天雨水大,室内的积水漫到脚脖。哥俩每天吃的面饼磨嗓子,印象中最好的一顿饭是猪油酱油热水泡煎饼。奶奶家有两只羊,每天奶奶都背着筐出去打草。

他在信里拉杂说了两页纸才切入正题。他说,希望小弟参军,为家庭争得荣誉。

信寄出后的第三个月,小弟入伍进疆。先在团里的步兵营待了几年,后被调往阿吾斯奇。

二十八号界碑与哈萨克斯坦的边防哨楼毗邻。车开不进去,人走进去稍不小心也会摔倒。

走过一截铺着碎石子的土路快进草滩时,指导员招呼大伙停下,各自检查裤腿和袖口是否扎紧。指导员向他解释,草丛里有一种叫草瘪子的虫,专把脑袋钻进人的肉里吸血。

“报告营长,上回班长带我们来给界碑描红,被草瘪子咬了。”

见他没反应,二条兵沉下脸,正了正头盔。

“营长,我亲眼看见的,班长小腿那一块都烂了。”

“正常。”他说,“他身上有各种各样的伤。”

“班长说他在少林寺的时候没有买保险,有病就自己治。”

太阳当空,界碑上新描的红色字眼看起来醒目极了。他站在界碑前向四周远望,阳光在光滑舒缓的大地上流泻。

招待室旁的图书室敞着门,屋里有灯。他经过时,看军医正坐在长条桌前翻书。见他走进来,军医起身摘下老花镜向他打招呼:“三班长有一回给我说你要他多看书,我就推荐了曾国藩的传记和家书,还有苏东坡的传记。曾国藩和他的兄弟连心,仗打得好。苏东坡和他的弟弟苏辙,两个人同朝做官,官做得明白,文章也写得好。”

他回到招待室时已响过熄灯号。外头下雪了。广大空旷的天地间,每一片雪花都标示出风的 力道和方向,在窗外,在他眼前连缀而下,蕴藏着沉甸甸的寒光。

那晚在阿吾斯奇的图书室,军医从书柜里拿出一幅字赠他。他接过字在桌上展开。写的是:但愿人长久,千里共婵娟。

(选自《人民文学》2019年第8期,有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说开头叙述了烈士弟弟接遗骸的故事,表明戍边战士生存环境极其恶劣,并为下文小弟受伤埋下伏笔。 |

| B.小说多次出现的“界碑”象征国家的领土主权,是军人心中的使命标识,与戍边战士的群像互相映衬。 |

| C.结尾“每一片雪花都标示出风的力道和方向”,暗示了殷营长此时内心不再沉重,坚定了戍边的信念。 |

| D.结尾“但愿人长久,千里共婵娟”表达兄弟之间的深厚情谊,为小说增添几分诗意,言有尽而意无穷。 |

| A.小弟曾思想不成熟,受周围人的影响,未能果断做出选择,在选美元与欧元之间犹疑。 |

| B.收到哥哥回信后,小弟放弃到国外发展的机会,选择了从军,认为从军有更好的出路。 |

| C.殷营长在给小弟的书信中,回忆了儿时往事,为劝说弟弟走上从军之路奠定情感基础。 |

| D.殷营长在信中对小弟的鼓励成为小弟从军路上的精神动力,促使小弟日后实现精神蜕变。 |

9.作家卢一萍说,“她(董夏青青)的军旅题材小说里始终有种向上的意志。”请结合文本,谈谈小说是如何体现“向上的意志”的。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

(节选自《史记·晋世家》)

材料二:

惠公御秦师,令韩简视师,曰:“师少于我,斗士众。”公曰:“何故?”简曰:“以君之出也处己,入也烦己,饥食其籴,三施而无报,故来。今又击之,秦莫不愠,晋莫不怠,斗士是故众。”公曰:“然今我不击,归必狃。一夫不可狃,而况国乎!”晋师溃,戎马泞而止。公号庆郑曰:“载我!”亦不克救,遂止于秦。缪公归,至于王城,合大夫而谋曰:“杀晋君与逐出之,与以归之,与复之,孰利?”公子絷曰:“杀之利。”公孙枝曰:“不可。耻大国之士于中原,又杀其君以重之,子思报父之仇,臣思报君之仇,虽微秦国,天下孰弗患?”公子絷曰:“吾岂将

(节选自《国语·晋语三》)

材料三:

晋又饥,秦伯又饩之粟,曰:“吾怨其君而

(节选自《左传》)

【注】①重耳,晋惠公的哥哥,有贤名。

10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。四A年B晋C饥D乞E籴F于G秦H缪I公J问K百L里M奚

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.徒,白白地,与《孔雀东南飞》中的“徒留无所施”的“徒”意思相同。 |

| B.质,使……做人质,用诸侯的儿子做人质,是源于春秋时期的外交方式。 |

| C.矜,指怜悯,与李密的《陈情表》中的“不矜名节”的“矜”意思不同。 |

| D.“置官司焉”的“官司”指的是官衙,现在是指在人民法院进行的诉讼。 |

| A.晋国发生饥荒,向秦国买粮食,秦缪公把粮食卖给了晋国;第二年秦国发生饥荒,晋国不但不卖粮食,还乘机攻打秦国。 |

| B.秦晋交战,秦国将士怨恨晋国,打败了晋国军队,惠公的马车陷入泥泞中停了下来,惠公请求庆郑救他,但还是被俘虏。 |

| C.秦国大臣对如何处置惠公意见不一,公子絷认为杀死惠公对秦国最有利,并建议让惠公的哥哥重耳接替惠公做晋国国君。 |

| D.秦缪公权衡利弊后,为了不被诸侯嘲笑,决定放惠公回国,让惠公的儿子到秦国当人质,秦国还得到了河东郡的大片土地。 |

(1)惠公御秦师,令韩简视师,曰:“师少于我,斗士众。”

(2)耻一国之士,又曰余纳有道以临女,无乃不可乎?

14.秦缪公是春秋五霸之一,请根据文本说说他能成为霸主的原因。

【知识点】 左丘明(前556-前451) 《左传》 《国语》 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

春归①

杜甫

苔径临江竹,茅檐覆地花。

别来频甲子②,倏忽又春华。

倚杖看孤石,倾壶就浅沙。

远鸥浮水静,轻燕受风斜。

世路虽多梗,吾生亦有涯。

此身醒复醉,乘兴即为家。

[注]①本诗作于唐代宗广德二年(764)三月,诗人辗转返回成都草堂之时。 ②甲子,古人以天干地支计年计日。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.诗题“春归”可理解为春天即将离去,也可以理解为在春天欲尽的时节诗人归家,诗歌以景、事、情等与之相呼应。 |

| B.“远鸥浮水静,轻燕受风斜”中,“静”字写出远鸥“浮水”的神韵,而“斜”字则表现了轻燕迎风低飞的情态。 |

| C.诗人“醒复醉”,与李白“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒”同样表现了因人生不称意而生发的愤激无奈之情。 |

| D.全诗层次清晰,先写草堂及周边的景物和触发的情感,再写赏春的具体行为和所见之景,最后抒写对人生的感悟。 |

【知识点】 杜甫(712-770) 写景抒情

四、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)青年担当着国家社会兴盛的重任,应当以《论语》中曾子所说的“

(2)韩愈在《师说》中指出老师有两种:一般意义上的老师是“

(3)以典入诗词,别有意趣。正如陆游在《临安春雨初霁》中化用陆机诗句劝慰自己不应感叹被京城风气所染的句子“

【知识点】 名句名篇默写

五、语言文字运用 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

①随着新媒体的流行,年轻的部分戏曲演员开始把手机屏幕当成一方舞台,②以“直播”的方式,吸引了广泛的关注。③对此,有人颇有微词。④殊不知,大部分戏曲院团基本是靠财政补助生存,戏曲生态早已陷入艰难的境地。⑤如果还过分苛求所谓的“艺术理想”,担心过度商业化而拒绝一个上佳的宣传手段,实在是因小失大。⑥戏曲传播载体的网络化、多元化是大势所趋,没有直播,也会有其他传播手段。⑦这些年,戏曲人也一直在谋求“破圈”,为更好的戏曲生态竭尽全力。⑧京剧裘派传人裘继戎的《惊·鸿》首当其冲,在B站跨年晚会受到许多年轻人的赞赏;⑨粤剧电影《白蛇传·情》,则又让大江南北的年轻人迷上了粤剧。

窃以为,这不仅仅是破圈, A ,是“破茧重生”。

当然,戏曲直播只是一种手段,是戏曲回归市场路径的创新。而创新是为了守正,守正也才能创新。一个年轻戏曲人,通过直播收获流量,这是可喜现象;收获了不菲的打赏,这也无可厚非。但戏曲演员若丢掉了对文化的坚守,沉湎于手机屏幕,甚至“吆喝求赏钱”,那就成了乞儿行径。中国戏曲能薪火相传的主要原因是《窦娥冤》《西厢记》《牡丹亭》等承载着传统文化的经典剧目的世代流传。 B ,才能实现创新与守正平衡下的持续发展。

18.文中第一段有三处表达不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

阅读下面的文字,完成下面小题。

我赞杨柳美丽,但其美与牡丹不同,与别的一切花木都不同。杨柳的主要的美点,是其下垂。花木大都是向上发展的,红杏能长到“出墙”,古木能长到“参天”。向上原是好的,但我往往看见枝叶花果蒸蒸日上,似乎忘记了下面的根,觉得可恶!

21.文中加点的词语中,前两处为什么用“你们”而不用“它们”,后三处为什么用“它”而不用“你”?谈谈你的理解。

22.文中画波浪线的句子中有三个重叠形式“条条、常常、时时”,说说它们和“每条、经常、不时”相比,表达效果上有什么不同。

【知识点】 标点符号 语句(语段)表达效果 文章的叙述人称

六、作文 添加题型下试题

尼采曾说,“我们的眼睛就是我们的监狱,而目光所及之处就是监狱的围墙”。

杉本博司则在《直到长出青苔》中有过比喻:“这一生依靠着倒映于视网膜上映出的虚像,人类不断地测量着世界和自己的距离。”

青年人观照世界,拓展视野,难免有局限,需要在探索世界中突破自我,去拥抱更广大的舞台和更光明的愿景。

请结合材料,写一篇文章谈谈你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

试卷分析

试卷题型(共 8题)

试卷难度

知识点分析

细目表分析 导出

| 题号 | 难度系数 | 详细知识点 | 备注 |

| 一、现代文阅读 | |||

| 1-5 | 0.4 | 时评 | 非连续性文本 |

| 6-9 | 0.65 | 中国现当代小说 | 文学类-单文本 |

| 二、文言文阅读 | |||

| 10-14 | 0.65 | 左丘明(前556-前451) 《左传》 《国语》 史传文 | |

| 三、古代诗歌阅读 | |||

| 15-16 | 0.65 | 杜甫(712-770) 写景抒情 | |

| 四、名篇名句默写 | |||

| 17 | 0.85 | 名句名篇默写 | 情境默写 |

| 五、语言文字运用 | |||

| 18-19 | 0.65 | 辨析并修改病句 情境补写 熟语(含成语) | 表达题组 |

| 20-22 | 0.65 | 标点符号 语句(语段)表达效果 文章的叙述人称 | 表达题组 |

| 六、作文 | |||

| 23 | 0.4 | 为人处世 引语式材料 探索 创造 批判精神 | 材料作文 |