重庆市八中2020-2021学年高三上学期适应性月考(二)语文试题

重庆

高三

阶段练习

2020-12-17

207次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

新冠肺炎疫情形势严峻,围绕生态问题,翻阅中外经典著作,以之观照现实,得出一个结论——生态危机是人类面临的紧迫问题,关乎全人类的生存与发展,公共卫生防疫系统的建立和完善,必须上升到国家乃至全球战略层面。

“生态”一词是外来语,源于希腊文,意谓居所、栖息地。生态既指涉人与赖以生存的自然环境的关系问题,同时也切入经济活动和社会结构。

收敛侵占自然物的欲望是可以达到的理性认识,先民便有此种睿智,值得今人借镜。荀子谓:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。舍其所以参,而愿其所参,则惑矣。”荀卿并非以为人可以任意摆布自然,而是主张人与天地配合,如果与天地争职分,就是犯糊涂。此乃切实可行之议。

《易传》把天地人并称“三才”,天人协调是理想境界。《淮南子》讲:“禹决江疏河以为天下兴利,而不能使水西流;稷辟土垦草,以为百姓力农,然不能使禾冬生,岂其人事不至哉?其势不可也。”北魏农学家贾思勰说:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”这种人事不违天地规律、顺应自然使用人力的思想,乃关于天人关系、人地关系的远见。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“道法自然”无论作哪一解释,都包含天地人皆以自然为归依、为原本之义,自然是宇宙的最高范畴,是宇宙本身,此为千古卓绝之论。

人类必须顺从自然,而不可违逆自然。反对逆天而行,主张天人一体,是中华传统文化的基本宗旨。如果把人创造的文化比喻为一株参天大树,是自然提供了大树赖以生长的阳光、雨露和土壤。对此当念兹在兹。

然而,现在的时代往往背离此道。工业革命以来,“征服自然”成为主流意识,物本主义压过人本主义,更蔑视自然生机主义,“人类中心主义”病态扩张。当下迈入后工业文明的信息化时代,物本主义的工具理性更趋发达,掌握了核裂变、人工智能、生物工程等尖端技术的今人,似乎可以得心应手地“改造自然”,但“人类不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复”。

如果背弃自然法则,违背生命伦理,包括生物工程在内的科技创造,必招致自然铁腕的回敬。卡普拉在《转折点》中说:“我们第一次被迫面临着人类和地球上所有生命灭绝这样一场确确实实的威胁。”这种威胁,并非来自毒蛇猛兽、地震火山,也不是天然病菌,而可能是自以为超越自然、左右自然的愚妄之人的逆天而行。这是当下人类必须时刻自警的。

我们的生路是存在的,这便是遵从自然法则,在社会活动中限抑物本倾向,复归人本精神和“道法自然”。理性的人类应当深怀敬畏,敬畏自然,敬畏生命,效法自然,善待自然,实现人与自然和谐,人与人和谐。视万物为友朋,引人类为同胞。此即张载《正蒙》所云:“和则可大,乐则可久,天地之性,久大而已矣。”诚哉斯言。

(摘编自冯天瑜《人类应当对自然深怀敬畏》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“生态”从浅层次来说指涉人与赖以生存的自然环境的关系问题,从深层次来说则切入经济活动和社会结构。 |

| B.从荀子的论述以及《易传》《淮南子》等典籍的记载来看,古人对人与自然关系问题的思考比今人更深入。 |

| C.人类发展不能背弃自然法则,违背生命伦理,否则必招致自然铁腕的回敬,新冠肺炎的爆发就是很好的明证。 |

| D.面对“生态问题”,人类的生路在于反思工具理性,遵从自然法则,抑制物本倾向,复归人本精神和“道法自然”。 |

| A.文章引用了大量古代典籍来论证说理,不仅增强了文章的说服力,还让我们看到了作者渊博的学识和广阔的学术视野。 |

| B.文章以“新冠肺炎”引出话题,然后通过古代生态观和现代生态观的对比展现了深刻的时代危机,并提出了解决之道。 |

| C.文章通过《易传》《淮南子》相关记载,以及贾思勰、老子的话有力地论证了“自然是宇宙的最高范畴,是宇宙本身”这一观点。 |

| D.文章结尾引张载《正蒙》作结,再一次强调人应敬畏自然、与自然和谐相处,回扣文章主题,也隐含着对中华传统生态观的认同。 |

| A.中国古代先民们收敛侵占自然物的欲望达到理性的认识,而现代文明这种收敛意识严重不足,难免会招致自然界的报复。 |

| B.伴随着工业革命而来的“征服自然”的社会观念使得物本主义压过人本主义,更蔑视自然生机主义,“人类中心主义”病态扩张。 |

| C.工业革命以来,人类往往陶醉于对自然界的胜利之中,危机四伏,中华传统文化或许会扮演西方文明发展困境的“救世主”角色。 |

| D.相较于工业革命时期,后工业文明的信息化时代,日益发达的科技带给人类社会诸多便利,同时也带来前所未有的危机。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析概括作者的观点态度

材料一:

当前,全球正处于百年未有之大变局,新冠肺炎疫情暴发并在全球快速蔓延,叠加中美贸易摩擦、世贸组织面临自成立以来最大危机等多重不利因素,使得国际环境不确定性陡增,第三次全球化浪潮步入深度调整阶段。在国内经济高质量发展的总体要求下,我国未来的经济发展需要更强的内生动力,传统的要素成本优势已不可持续。在此背景下,党中央审时度势,提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局这一重大战略构想。

我国经济具有潜力足、韧性强、回旋空间大的特点,不仅是“全球工厂”,也正在发展成为全球最大的市场。以国内大循环为主体旨在充分利用我国完备的工业体系,发挥我国巨大的市场优势和创新潜能,稳住产业链和经济运行,有效对冲日益增长的国际风险。国内国际相互促进的新发展格局旨在有机统筹国内国际两个大局。两个市场、两种资源的协同将为我国经济发展和产业升级提供更大的空间,也是为我国发展创造一个相对良好的外部环境的需要。“双循环”战略有利于我们掌握国际分工主动权,保障我国经济体系安全稳定运行,是有效应对日益复杂的国际大环境、保障我国经济实现高质量发展的大战略,需要我们科学谋划、积极落实。

在双循环中,创新中心是重要的节点,直接关系着产业基础再造,产业链提升。创新竞争的重点是布局第四次产业革命。第四次产业革命带来的是新基建、新投资、新就业、新消费的经济发展机遇,也会重新塑造产业链与价值链。各种类型的平台型企业通过数字赋能的方式,延伸到研发、制造、配送与销售各个环节,已经成为产业链生态的组织者、价值链的重塑者,颠覆了传统微笑曲线的价值链分工方式。

(摘编自《瞭望》 2020年第22期 鄢一龙《“双循环”的战略深意是什么》)

材料二:

中国经济的原发需求之一就是外需,外需带动上下游产业链、劳动力迁移和城市化,创造顺差(净出口),顺差对应国内资本积累及货币投放,形成再投资,从而带动更大的外向型产业链规模。

这一模式带来经济增长的同时,也带来不容忽视的弊端,其中之一便是对外依存度偏高,从而导致经济波动会深度同步于全球经济波动。

2011年之后,全球贸易缩水比较明显,2012-2019年全球出口平均增速只有1.5%,其中的高增长年份只有2017-2018年。2020年疫情影响下,全球贸易又将是一个低迷年份。这一过程带来中国经济对外依存度也存在一个被动下降的现象,即外贸部门的增长速度慢于其他部门。

(摘编自 2020年7月9日《光明日报》 洪俊杰《“双循环”相互促进,高质量发展可期》)

材料三:

我们有一个社会内循环的消费能力的问题,发展的主体动力源泉一是企业,二是小微企业,三是老百姓。大企业强国,小企业富民,小微企业不是生产力突破的什么工具,但它能够自我解决就业,80%的就业都在小微企业里边,所以你把它当做民生自己保障自己,它是有消费力的一个重要群体。我们还有六个亿低收入人群,主要是农民。我做过统计,重庆3千多万人,2千万农民家庭,财产性收入(通过资本参与社会生产和生活活动所产生的收入)占全部年收入3%,97%是劳动收入或者出去打工的收入,这个问题40年没变,这就是中国农民穷的一个基础性原因。如果能够让农民的财产性收入从3%变成30%,我就相信农民的收入会有巨大的提高,在这个意义上讲还要靠改革。

(摘编自黄奇帆《疫情下的世界经济趋势和中国经济的双循环》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“双循环”是在国际环境不确定性因素急剧增加和国内某些原有优势相对削弱的背景下提出来的。 |

| B.“双循环”是以国内大循环为主体,国内大循环和国际大循环相互结合并彼此促进的新型发展模式。 |

| C.“双循环”意在依凭我国完备的工业体系和巨大的市场优势、创新潜能对冲日益增长的国际风险。 |

| D.“双循环”利于我国掌握国际分工主动权,并为经济体系安稳运行、经济高质量发展提供一定保障。 |

| A.我国偏高的外贸依存度有效刺激了外需,从而为中国经济快速增长做出了重要贡献。 |

| B.外贸依存度过高易导致经济波动与全球经济波动深度同步,可能影响国内经济安全。 |

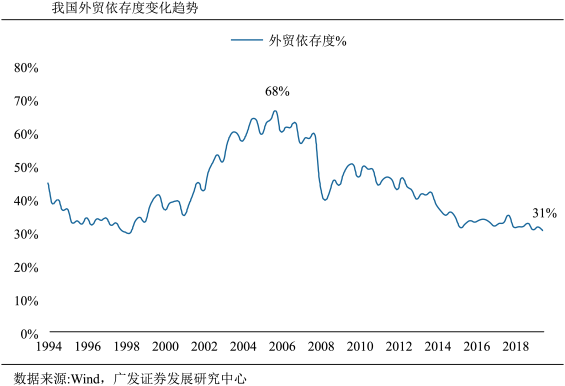

| C.1994到2018年,我国外贸依存度呈现出先持续上升然后接连下降的波形发展态势。 |

| D.2011到2019年,我国外贸依存度的下降与国际贸易不景气的现实境况之间呈正相关。 |

【知识点】 新闻、通讯、访谈 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

跑警报

汪曾祺

西南联大有一位历史系的教授,——听说是雷海宗先生,他开的一门课因为讲授多年,已经背得很熟,上课前无需准备;下课了,讲到哪里算哪里,他自己也不记得。每回上课,都要先问学生:“我上次讲到哪里了?”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学,笔记记得最详细,一句不落。雷先生有一次问她:“我上一课最后说的是什么?”这位女同学打开笔记夹,看了看,说:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”

这个故事说明昆明警报之多。我刚到昆明的头二年,一九三九、一九四○年,三天两头有警报。有时每天都有,甚至一天有两次。昆明那时几乎说不上有空防力量,日本飞机想什么时候来就来。有时竟至在头一天广播:明天将有二十七架飞机来昆明轰炸。日本的空军指挥部还真言而有信,说来准来!一有警报,别无他法,大家就都往郊外跑,叫做“跑警报”。“跑”和“警报”联在一起,构成一个语词,细想一下,是有些奇特的,因为所跑的并不是警报。这不像“跑马”“跑生意”那样通顺。但是大家就这么叫了,谁都懂,而且觉得很合适。也有叫“逃警报”或“躲警报”的,都不如“跑警报”准确。“躲”,太消极;“逃”又太狼狈。唯有这个“跑”字于紧张中透出从容,最有风度,也最能表达丰富生动的内容。

警报有三种。如果在四十多年前向人介绍警报有几种,会被认为有“神经病”,这是谁都知道的。然而对今天的青年,却是一项新的课题。一曰“预行警报”。

联大的学生见到预行警报,一般是不跑的,都要等听到空袭警报:汽笛声一短一长,才动身。新校舍北边围墙上有一个后门,出了门,过铁道(这条铁道不知起讫地点,从来也没见有火车通过),就是山野了。要走,完全来得及。——所以雷先生才会说“现在已经有空袭警报”。只有预行警报,联大师生一般都是照常上课的。

跑警报大都没有准地点,但也有几个比较集中的“点”。古驿道的一侧,靠近语言研究所资料馆不远,有一片马尾松林,就是一个点。这地方除了离学校近,有一片碧绿的马尾松,树下一层厚厚的干了的松毛,很软和,空气好,——马尾松挥发出很重的松脂气味,晒着从松枝间漏下的阳光,或仰面看松树上面的蓝得要滴下来的天空,都极舒适。

预行警报大概是表示日本飞机已经起飞。拉空袭警报大概是表示日本飞机进入云南省境了,但是进云南省不一定到昆明来。等到汽笛拉了紧急警报:连续短音,这才可以肯定是朝昆明来的。空袭警报到紧急警报之间,有时要间隔很长时间,所以到了这里的人都不忙下沟,——沟里没有太阳,而且过早地像云冈石佛似的坐在洞里也很无聊,大都先在沟上看书、闲聊、打桥牌。很多人听到紧急警报还不动,因为紧急警报后日本飞机也不定准来,常常是折飞到别处去了。要一直等到看见飞机的影子了,这才一骨碌站起来,下沟,进洞。联大的学生,以及住在昆明的人,对跑警报太有经验了,从来不仓皇失措。

跑警报,大都要把一点值钱的东西带在身边。最方便的是金子,——金戒指。有一位哲学系的研究生曾经作了这样的逻辑推理:有人带金子,必有人会丢掉金子,有人丢金子,就会有人捡到金子,我是人,故我可以捡到金子。因此,他跑警报时,特别是解除警报以后,他每次都很留心地巡视路面。他当真两次捡到过金戒指!逻辑推理有此妙用,大概是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。

联大同学也有不跑警报的,据我所知,就有两人。一个是女同学,姓罗。一有警报,她就洗头。别人都走了,锅炉房的热水没人用,她可以敞开来洗,要多少水有多少水!另一个是一位广东同学,姓郑。他爱吃莲子。一有警报,他就用一个大漱口缸到锅炉火口上去煮莲子。警报解除了,他的莲子也烂了。有一次日本飞机炸了联大,昆明北院、南院,都落了炸弹,这位郑老兄听着炸弹乒乒乓乓在不远的地方爆炸,依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅和他的冰糖莲子。

抗战期间,昆明有过多少次警报,日本飞机来过多少次,无法统计。自然也死了一些人,毁了一些房屋。就我的记忆,大东门外,有一次日本飞机机枪扫射,田地里死的人较多。大西门外小树林里曾炸死了好几匹驮木柴的马。此外似无较大伤亡。警报、轰炸,并没有使人产生血肉横飞,一片焦土的印象。

日本人派飞机来轰炸昆明,其实没有什么实际的军事意义,用意不过是吓唬吓唬昆明人,施加威胁,使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大的弹性的,不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很“皮实”了,对于任何猝然而来的灾难,都用一种“儒道互补”的精神对待之。这种“儒道互补”的真髓,即“不在乎”。这种“不在乎”精神,是永远征不服的。

为了反映“不在乎”,作《跑警报》。

一九八四年十二月六日

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章开头写西南联大一位教授的上课习惯,自然地引出“跑警报”这一话题,既引起读者的兴趣,又与“跑警报”的主体相关。 |

| B.作者将“跑”警报之“跑”与“躲”“逃”进行比较,得出“跑”字更丰富生动、更从容有风度的结论的同时,略带反讽的意味。 |

| C.文章从视觉、触觉、嗅觉等不同角度来写马尾松林带给人们的“极舒适”的感觉,与跑警报本应有的紧张形成一种奇妙的反差。 |

| D.“不在乎”精神作为“儒道互补”的真髓,既有儒家于困境中积极上进自信的“不在乎”,又有道家于困境中安之若素的“不在乎”。 |

9.汪曾祺先生的文章风格冲淡平易,请结合本文,谈谈这种风格是如何体现出来的。

二、文言文阅读 添加题型下试题

崔暹,字季伦,博陵安平人,世为北州著姓。高祖举兵将入洛,留暹佐琛知后事。谓之曰:“军戎事重,留守任切,家弟年少,凡百后事,一以相属。”握手殷勤,至于三四。亲遇日隆,言邢邵宜任府僚,兼任机密,世宗因以征邵,甚见亲重。言论之际,邵遂毁暹。

(节选自《北齐书·崔暹传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.世宗欲遐暹/威势诸公在坐/令暹高视徐步/两人掣裾而入/世宗分庭对揖/暹不让席而坐觞/再行/便辞退 |

| B.世宗欲遐暹威势/诸公在坐/令暹高视徐步/两人掣裾而入/世宗分庭对揖/暹不让席而坐/觞再行/便辞退 |

| C.世宗欲遐暹/威势诸公在坐/令暹高视徐步/两人掣裾而入/世宗分庭对揖/暹不让席而坐/觞再行/便辞退 |

| D.世宗欲遐暹威势/诸公在坐/令暹高视徐步/两人掣裾而入/世宗分庭对揖/暹不让席而坐觞/再行/便辞退 |

| A.世宗,帝王的庙号,一般用于朝代开创者,是帝王死后在太庙奉祀时起的名号。 |

| B.《周易》,儒家六艺之一,是西周时期形成的占筮典籍,被奉为六经之首。 |

| C.践祚,意为走上东阶成为主位或主祭,后多用于帝王登基,也作“践阼”。 |

| D.太常卿,指太常寺长官,太常寺是古代掌管礼乐的国家机关,下设太常博士。 |

| A.崔暹深受重用,能识贤才。高祖举兵洛阳,派他辅佐后方,再三握手相托,恳切非常;崔暹推举贤能,不因被荐之人诋毁自己而心生嫌怨。 |

| B.崔暹刚正严明,言语谦逊。他上书弹劾一众高官,极为详细地书写其罪状,大批官员因此受罚;面对魏帝称赞,他进退得度,恭敬谦虚。 |

| C.崔暹尽忠为国,心怀仁德。面对世宗无节制、杀戮失常等诸多过失,他严厉直谏;他故意拖延案卷呈报,死囚终因皇帝心情宽解而获赦免。 |

| D.崔暹开罪权贵,终遭贬黜。他署名他人作品以扬己名,升迁讨好他的官员,司马氏后来因此弹劾他;中伤诽谤他的人不断,显祖最终将他贬黜。 |

(1)军戎事重,留守任切,家弟年少,凡百后事,一以相属。

(2)中尉不避豪强,遂使远迩肃清,群公奉法。当官正色,今始见之。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

高都护骢马行(节选)

杜甫

安西都护胡青骢,声价欻然①来向东。

功成惠养随所致,飘飘远自流沙②至。

雄姿未受伏枥恩,猛气犹思战场利。

五花③散作云满身,万里方看汗流血。

青丝络头为君老,何由却出横门④道?

[注]①欻然:忽然;②流沙:泛指西北沙漠地区;③五花:唐人喜将骏马鬃毛修剪成瓣以为饰,分成五瓣者,称“五花”;④横门:代长安城北西起第一门,是通向西域的大道。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.作为咏物诗,本诗叙述平实自然,描写细致入微,叙描结合详实生动。 |

| B.诗人笔下骢马雄姿勃发,猛气长存,但却遭际不顺,功成而没有恩宠。 |

| C.本诗借马喻己,借物抒怀,通过对骢马多角度的摹写,寄寓复杂心绪。 |

| D.本诗以问收束全篇,情感强烈,表明西出横门、驰骋沙场之弘大志向。 |

【知识点】 杜甫(712-770) 诗 分析、理解古诗内容

四、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)柳宗元《小石潭记》中描绘了小石潭的石、水、游鱼及潭周围的树木,着意渲染了“

(2)范仲淹《岳阳楼记》中,运用动静结合的表现手法描绘洞庭湖月夜美景的句子是“

(3)郦道元《三峡》中,“

【知识点】 名句名篇默写

五、语言文字运用 添加题型下试题

如今,人工智能日新月异,各式各样的智能机器人早已各显神通。“张小明”是国内第一款综合大数据分析、自然语言处理与机器学习技术的人工智能写稿机器人。在里约奥运会上,“张小明”小试锋芒,在13天内共撰写了457篇消息简讯和赛事报道。( )。时间对于新闻的意义非同小可,尤其是在当前网络环境之下,新闻报道可谓是分秒必争。通过新闻机器人对相似稿件写作模式的学习,凭借其快速处理文字、图片等信息,可以在极短的时间内就写出符合该媒体写作风格的一篇作品。以“小明”为例,在奥运会期间其完成一篇稿件的时间在2秒左右,这让它在写稿速度上要比其他媒体快一步。其次,完成的稿件可以 发布到社交媒体上,让其消息在众多类似消息中 ,更容易受到用户的关注。

“强大的人工智能崛起,要么是人类历史上最好的事,要么是最糟的。”斯蒂芬·霍金生前如是警醒。当创作这一人类精神文化最后的堡垒被逐渐攻破,你我手中的饭碗岂不是 ?不过也有专家认为这是 。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )| A.即时 赫然而出 岌岌可危 杞人忧天 |

| B.及时 赫然而出 危在旦夕 杞人忧天 |

| C.及时 脱颖而出 岌岌可危 庸人自扰 |

| D.即时 脱颖而出 危在旦夕 庸人自扰 |

| A.所有赛事都包含在它的写作内容之中,而且让人惊讶不已的是其发稿速度之快 |

| B.让人惊讶不已的是其发稿的迅速以及对所有赛事的涵盖 |

| C.其发稿速度之快,让人惊讶不已,而且写作的内容涵盖了所有赛事 |

| D.其写作的内容涵盖了所有赛事,而且发稿速度之快,也让人惊讶不已 |

| A.通过新闻机器人对相似稿件写作模式的学习,凭借其快速处理文字、图片等信息的能力,可以在极短的时间内就写出一篇符合该媒体写作风格的作品。 |

| B.新闻机器人通过对相似稿件写作模式的学习,凭借其快速处理文字、图片等信息的能力,可以在极短的时间内就写出符合该媒体写作风格的一篇作品。 |

| C.新闻机器人通过对相似稿件写作模式的学习,凭借其快速处理文字、图片等信息的能力,可以在极短的时间内就写出一篇符合该媒体写作风格的作品。 |

| D.通过新闻机器人对相似稿件写作模式的学习,凭借其快速处理文字、图片等信息的能力,可以在极短的时间内就写出符合该媒体写作风格的一篇作品。 |

没有氧气就没有生命,即便是在大海中也一样。而目前在许多海域,①

2020年新冠肺炎疫情全球大流行,世界经济深陷负增长。迄今,虽然疫情对经济的剧烈冲击顶点已经过去,全球经济模式在逐步适应疫情新环境,但世界经济复苏缓慢、势头微弱,未来充满诸多不确定性。在此背景下,中国通过“一带一路”联通中国与世界,为全球经济复苏注入强心剂。“一带一路”作为中国内外循环的连接点为世界经济的复苏贡献中国力量,通过中欧班列、丝路海运畅通以及疫情间的线上工作方案,保证全球供应链畅通;通过健康丝绸之路,分享自身抗疫成功经验以及抗疫物资,稳固全球抗疫格局;通过“一带一路”参与全球治理,推动发达国家对发展中国家减免债务,促进全球金融平衡。

六、作文 添加题型下试题

①“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

——《论语·子路》

②“天下难事必作于易,天下大事必作于细。”

——《老子·第六十三章》

③“反身而诚(通过反省,觉得自己是真诚的),乐莫大焉。强恕而行(尽力按恕道去做),求仁莫近焉。”

——《孟子·尽心上》

④“利在一身勿谋也,利在天下者必谋之;利在一时固谋也,利在万世者更谋之。”

——《钱氏家训·国家》

⑤“如果别人伤害你,你可以忘掉它;但如果你伤害了他,你须永远记住。”

——[黎巴嫩]纪伯伦《沙与沫》

⑥缺乏理想的现实主义是毫无意义的,脱离现实的理想主义是没有生命的。

——[法]罗曼·罗兰

古今中外那些名言警句,总能开启我们的智慧,教导我们做人做事。读了上面六句名言,你有怎样的感触与思考?请以其中两三句为基础确定立意,并合理引用,写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不少于800字。

试卷分析

试卷题型(共 10题)

试卷难度

知识点分析

细目表分析 导出

| 题号 | 难度系数 | 详细知识点 | 备注 |

| 一、现代文阅读 | |||

| 1-3 | 0.65 | 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析概括作者的观点态度 | 论述类文本 |

| 4-6 | 0.4 | 新闻、通讯、访谈 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向 | 非连续性文本 |

| 7-9 | 0.4 | 其他小说 分析情节、语段的作用 评价作品价值判断和审美取向 分析体裁特征和表现手法 | 文学类-单文本 |

| 二、文言文阅读 | |||

| 10-13 | 0.65 | 古代文化常识 文言文断句 文言文翻译 史传文 | |

| 三、古代诗歌阅读 | |||

| 14-15 | 0.4 | 杜甫(712-770) 诗 分析、理解古诗内容 | |

| 四、名篇名句默写 | |||

| 16 | 0.94 | 名句名篇默写 | 情境默写 |

| 五、语言文字运用 | |||

| 17-19 | 0.65 | 一般词语 辨析并修改病句 语句复位 | 选择题组 |

| 20 | 0.65 | 简明 连贯 得体 | 语言表达 |

| 21 | 0.65 | 压缩语段 概括要点 | 语言表达 |

| 六、作文 | |||

| 22 | 0.15 | 材料作文 引语式材料 | 材料作文 |