2021届内蒙古呼和浩特市高三一模语文试题

内蒙古

高三

一模

2021-03-17

171次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

“中华民族”是当代中国最重要的政治和学术概念之一。“中华”是中国固有词汇,其词义虽历经变迁,但仍相对稳定。“中华”二字有两层含义:第一,中华民族起源和生息于同一片中华大地;第二,中华民族源远流长、不断壮大的机理是文化多元和政治统一。第一,何谓中华大地。中华大地东起兴安岭、北至蒙古高原、西至葱岭、南达海洋,随着历史发展形成了一个自足的历史地理空间。近代以前,世界各大文明都无固定边界,文明边界随王朝兴衰而盈缩不定。承载着中华文明的中华大地,也随中国古代王朝国家兴替而不断变迁。总体而言,从夏商周到秦汉,从秦汉到明清,统一国家的周期性重建和发展,使中华大地不断扩大。中国古代王朝国家发展,至清代达到高峰,东北地区、正北蒙古、西北新疆、西南西藏与内地共同构成统一的多民族国家,农耕和游牧两大经济区最终统一起来,中华大地的历史生长也至此成熟。近代以后,以民族国家为单位的世界体系逐渐形成,国际公法意义上的固定疆界成为现代国家的生存必需。中华大地不再只是中华民族生活空间的历史呈现,更须寻求此历史空间的现代法理化。

1949年,中华人民共和国成立,中华民族取得了国家形式,中华大地也确立起法定疆域。中华大地从传统天下体系中摆脱出来,不再因王朝兴衰而盈缩不定,从而为中华现代国家奠定了稳固的领土要素。中华大地的历史呈现及其现代法理化,为解决谁是中国人、什么是中华民族这个重大理论问题提供了基础性的时空框架。中华大地就是中华人民共和国的疆域。凡在中华人民共和国疆域内生息繁衍的人们,无论语言、习俗、宗教、人种等方面的差异,都是历史和现今的中国人,中国的历史和未来也主要在此疆域内展开。这赋予中华民族鲜明的属地性。

第二,文化多元和政治统一。在广袤的中华大地上,中华民族生息繁衍五千余年,必有其源远流长、不断壮大的机理,这个机理就是文化多元和政治统一。在中华大地上,不断自发生长和外来融入的文化,只要能为人们提供更好更便利的生活,皆可一律利用,皆是中华文化的组成部分。多元文化的长期共存和交融,使中华民族养成了兼容并蓄的品质。

不过,文化的多元性,并不意味着历史没有发展方向。多元文化平等相处、互为取鉴的关键是政治统一。从三代到明清,中国古代政治发展的基本逻辑是统一的周期性重建和扩大。追求统一,构成中华民族特有的政治文化心理:即以统一为正义、分裂为不义;以统一为理想政治的前提,而历史上的分裂,不过是为更高程度的统一准备条件。中国古代政治在多元文化的保存上,表现得相当游刃有余,文化的多元性,与其说是一种刻意建构,不如说是因政治统一的自足而造成的文化从容状态。

(摘编自《共同体视域下的中华民族:基本内涵与建设逻辑》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.从政治和学术的角度进行观照,“中华民族”是当代中国最重要的概念之一。 |

| B.自古及今,我国固有词汇“中华”的含义有过演变,但总体而言,变化并不大。 |

| C.近代以前,伴随着中国古代王朝国家的兴替,中华文明的边界在不断地变迁。 |

| D.中国疆域边界不断扩大的根本原因是封建王朝统一国家不断的周期性重建。 |

| A.文章总体上采用总分式的论证结构,第一段总论,第二至五段是分论部分。 |

| B.文章第一段开门见山,开宗明义,明确了选文的中心论题:中华民族的含义。 |

| C.文章第二、三段使用对比论证方法论述了“中华大地”的范围是盈缩不定的。 |

| D.文章的最后一段先破后立,分别从两个方面论述了“文化多元和政治统一”。 |

| A.中华大地不应是中华民族生活空间的历史呈现,而应是国际公法意义上的固定疆界。 |

| B.近代以后,以民族国家为单位的世界体系逐渐形成,中华大地的历史生长至此成熟。 |

| C.文章明确指出历史和现今的中国人就是在中华人民共和国疆域内生息繁衍的人们。 |

| D.可以说“中华文化多元和政治统一”与“中华民族源远流长、不断壮大”是互为因果的。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析概括作者的观点态度

材料一:

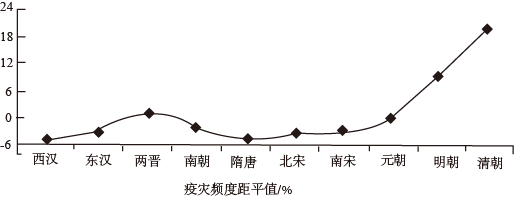

华中师范大学教授龚胜生统计,从公元前770年到公元1911年,先秦至清代总计2681年的时间里,湖北共有疫灾年份136个,平均20年发生一次瘟疫灾害。

人口集聚和人口流动是急性疫灾发生的重要条件。两晋时期政治和经济变动剧烈,战争频发。大量征兵,将原本散落各地的民众聚集在一起,肯定会增加传染病发生的风险;军队频繁调动,又会扩大传染范围。很多百姓没有死于战争,而亡于瘟疫,“民死于锋镝者十之三,死于瘟疫者十之七”。其次,东晋王室南迁,带来中国历史上第一次大规模人口迁徙,也是导致湖北地区疫灾流行出现波动的原因之一。

明清时期,湖北地区瘟疫发生的原因,由战争为主,转为水旱灾害为主,所谓“大灾之后有大疫”。古时民众遭灾之后,逃难逃荒会引起人口大范围流动,而逃难逃荒期间,生活或饮食卫生条件不佳,增加了细菌侵袭和感染病毒的风险,最终导致瘟疫出现。

(摘编自凤凰网《武汉:千年防疫史》)

材料二:

夏商时期,人们已意识到注意个人卫生,养成良好生活习惯,有利于防止疾病传播。秦汉时期,采用隔离患者的办法防止疫病的传播。西汉平帝下诏“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”,是中国历史上比较早的关于设立公立临时疫病隔离医院的记载。

历代医家总结了很多防治疫病的药方。“药王”孙思邈在《千金要方》中,不仅总结了许多治疗传染病的方剂,还提出用熏药法进行空气消毒、向井中投入药物给水消毒等消毒法。南宋军队配置防疫药品已成为制度。流行病高发时节,由太医局拟定药方,配置药品,分发给军队,作为常备药物。

明代利用人痘接种术预防天花。天花传染性强,病死率较高,但患病后的存活者会拥有终生免疫力。人痘接种术,就是将天花患者的痘痂研粉吹入健康人鼻孔致其感染,以获得对天花的免疫力。晚清时,中国东北爆发的“黑死病"波及五省六市,死亡人数达6万。医学博士伍连德建立鼠疫研究所,采取建立隔离医院、控制疫区交通、加强铁路检疫等措施,仅四个月便扑灭了疫情。这是人类历史上一次较为成功的大规模传染病控制行动。至今,在控制未知传染病时,其方案仍具有一定的参考价值。

(摘编自《中国防疫极简史:有些办法,千年有效!》)

材料三:

“在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、含生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”“同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承,是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展,是中国精神的生动诠释,丰富了民族精神和时代精神的内涵。”在斗争中凝结升华的伟大抗疫精神,是我们不畏艰险战“疫”到底的强大动力,更是我们无惧风浪、砥砺前行的坚实支撑。擦亮精神底色,激扬精神力量,在任何困难和风险面前都从来不放弃、不退缩、不止步,百折不挠为自己的前途命运而奋斗,这样的民族必将步履铿锵、拥抱光明前景,是任何人任何势力都无法阻挡的。

(摘编自人民日报《致敬伟大的抗疫精神》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.华中师范大学龚胜生教授的统计显示,从朝代分布上看,明清时期湖北疫灾最为频繁,其次是两晋时期。 |

| B.人口的集聚和流动是疫灾发生的重要条件,人口集聚增加了传染病发生的可能,流动则扩大了传染范围。 |

| C.明代,人们发现患过天花后若能存活,会对疫病拥有终生免疫力,于是开始利用人痘接种术预防传染病。 |

| D.伟大抗疫精神,承继中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因,是我们无惧风浪、砥砺前行的坚实支撑。 |

| A.根据材料一和材料二,军队的征发和调动更容易导致传染病的发生和扩散,因此,军队要特别重视防疫,常备防疫药品。 |

| B.材料一“民死于锋镝者十之三,死于瘟疫者十之七”说明,在古代,战争期间百姓因瘟疫而死的人数远多于死于战乱的。 |

| C.“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”证明,我国至少西汉时已设立公立的临时疫病隔离医院,用于隔离、医治疫病患者。 |

| D.综合材料二和材料三内容可知,自古以来中华民族在防疫抗疫斗争中,既注重防疫措施的实施,更注重抗疫精神的传承。 |

【知识点】 科普-自然科学类 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

白马

张品成

司务长蹲在一截树墩上,额角布片缠裹的地方渗出殷红的鲜血。耳边传来枪炮声,激战还在五里远的地方猛烈进行。连队十分钟前刚刚从前沿阵地撤到这片谷地,望着瘫睡在坡地上的士兵,司务长忧心忡忡。粮草已断了三日,战士们一直在饿着肚子拼杀。

命令是中午过后不久陆续下达的。第一道命令要部队就地休整,准备翻越雪山。要翻山越岭,还要抵抗白匪追击,饿着肚子可不行。然而,这荒无人烟之地,上哪去弄吃的?第二道命令随即下达,杀马充饥,权当干粮。这叫司务长万分为难了,他不知该如何向那个叫喜子的小马倌开口。

溪边的青草翠绿鲜嫩,白马正专注尽情地咀嚼。白脊叠映着远处的雪峰,马尾轻摆,银鬃拂扬,像一方轻绢,又如一缕柔云。小马倌喜子蹲在溪边,想咀嚼几枚野果充饥,却苦涩得难以下咽。

喜子六岁成了孤儿,被带到盐店做马倌,没日没夜干活,还常常被老板打骂。一次,喜子发高烧,夜里给马上料时昏倒在地。时值隆冬,身上衣服单薄,眼看要冻死在马棚。恍惚间却觉身上暖和温热,仿佛置身轻裘暖绒之中。渐渐苏醒,发现自己在白马的拥裹之中,靠马的体温保住了性命。十岁时,喜子随盐队出关,荒岭野途中遇到土匪,白马驮着吓昏了的他冲出弹雨险境,才得以逃生。

白马两次救了喜子性命,喜子把它当亲兄弟视待。两年前,红军攻下县城,喜子和白马加入了红军。白马成了师长的坐骑,喜子仍做马倌。师长和气可亲,宽厚大度,待喜子和白马都很好。红军领导苏区闹革命,穷苦人都挺直了腰杆做人。喜子常常为自己和白马有这好运道高兴。

不久,白匪围剿苏区。红军从江西苏区转移,亦战亦走。虽说处境危难,险阻重重,喜子却很乐观,坚信红军、自己和白马都能顽强活下去,直到胜利。

看看时间不早,喜子正打算牵着白马回营地。司务长从那边走过来,表情有些怪异,严肃得像溪边的崖壁。他低头嗫嚅了半天,才结巴着和喜子说了句什么。喜子痛苦地号哭起来,涕泪肆流,大声嚷着:“不!不!不!你们要杀它,除非先杀了我!”扑倒在溪岸边,手指抠着沙石地,指尖触处,一抹殷红。

司务长呆呆站着,形同一截木头。

暮日红得滴血,给树梢山岭铺一层殷红,林子里寂静无声,只有晚风穿行其间。白马站在空坪一角,在夕照的红与嫩竹的绿映衬下,更加白得像雪。

司务长端着枪,心情格外沉重。这个曾打死过二十多敌人的汉子,面对一匹马却犹豫不决起来。终于,他咬紧牙,闭上眼,猛地扣动了扳机。枪响的瞬间,随着一声撕心裂肺的“不要!”枪口被掀了起来,子弹倾斜着射向高空。

一只废弃的鸟巢从树顶震落。

喜子走到师长面前,痴痴地盯视良久,突然跪倒在地,声音悲切:“师长,你放了我兄弟……放了它吧……”师长扶起喜子,按按他的肩,转身朝山垭那边走去了。

白马仍旧安详镇定,伸长颈脖卷舌撩起一撮草,一下一下缓慢地咀嚼……

喜子病了,头脑昏沉胀热。迷迷糊糊觉得自己躺在担架上,被人抬着走了好久,耳边似乎时时有枪炮声。喜子醒来时,阳光正穿透枝叶的缝隙,古钱般金灿灿烙在地上,四周寂静无声。马!我的马呢?他一惊,想站起来,四肢却绵软无力。转头看见白马在树荫下安详吃草,一颗心才放下来。附近有人在说话。

“平古死了,师长也叫炮子削去三个指头……”

“唉,这仗打得太窝囊……空着肚子,端枪的力气都没有……”

“谁说不是呢!要是吃饱了肚子,仗打顺畅了,缴获了敌人那船军需,能保住多少兄弟啊!可惜为了匹马……”

喜子忽觉一阵说不出的痛楚,他紧咬了口唇。许久,唇角流下殷红的血。

白马看见喜子走来,撒欢似的扬了扬前蹄。喜子鼻子酸酸的,眼泪在眼眶里转,他拉拉缰绳,又拍拍马背:“兄弟……别怪我狠心……”

师长看到那锅热气腾腾的马肉的时候,愣了一下。司务长比划着说,白马失足跌下陡崖,摔断了脖子。喜子在一边哭,不说话。

师长似乎明白了什么,抚了抚喜子的头发:“伢子,难为你了……”他噙着泪,转身喊道:“喂,大家吃肉呀,怎么都不吃?”

没有人动,也没有人吭声。喜子忽然擦掉眼泪,快步走到锅边,舀一碗马肉,用刀尖挑起一块塞进嘴里,大口嚼着,往竹林里走去了……

“大伙都吃吧,快吃吧!”师长催促着,也舀一碗。战士们纷纷拿碗去盛肉。

司务长不放心喜子,走进了竹林。只见喜子十指刨地,抠出个坑,将那碗马肉倒进去,拥上碎泥,堆成个坟状的小土包。泪顺脸颊滚下,滴在泥土里。

他不忍再看,回头,却见师长站在身后,眼眶湿渍渍的……

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.杀马充饥的命令下达时,司务长感到很为难,不知道该如何跟喜子说,这样写的意图是设置悬念,引起读者好奇。 |

| B.暮日红得滴血,给树梢山岭铺一层殷红,林子里寂静无声,环境描写渲染了悲壮苍凉的氛围,烘托了人物的心情。 |

| C.喜子听到两个战士的谈话,为自己当初不同意杀马造成的战斗损失而痛苦自责,这是小说情节发展的一个转折点。 |

| D.因救过自己性命,喜子视白马如兄弟,绝不忍杀它,但白马失足摔死,喜子忍痛同意了司务长炖马肉给大家充饥。 |

9.对于文中画线部分,请结合文本简要分析它在情节安排上的作用。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

方孝孺,字希直,宁海人。孝孺幼警敏,双眸炯炯,读书日盈寸。长从宋濂学,濂门下知名士皆出其下。

(节选自《明史•方孝孺传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.比至嵓匿宣谕/不敢出燕王/亦不奉诏/明年五月/燕兵至江北/帝下诏征四方兵/命诸将集舟师/江上而陈瑄以战舰降燕/燕兵遂渡江/ |

| B.比至/嵓匿宣谕不敢出/燕王亦不奉诏/明年五月/燕兵至江北/帝下诏征四方兵/命诸将集舟师江上/而陈瑄以战舰降燕/燕兵遂渡江/ |

| C.比至嵓匿宣谕/不敢出燕王/亦不奉诏/明年五月/燕兵至江北/帝下诏征/四方兵命诸将集舟师江上/而陈瑄以战舰降燕/燕兵遂渡江/ |

| D.比至/嵓匿宣谕不敢出/燕王亦不奉诏/明年五月/燕兵至江北/帝下诏征/四方兵命诸将集舟师/江上而陈瑄以战舰降燕/燕兵遂渡江/ |

| A.洪武,年号,用年号来纪年始于汉武帝,一般一个皇帝可用一个或多个年号。 |

| B.少卿,北魏太和时所设的官名,北齐时为正卿的副职,隋唐至明清时亦沿置。 |

| C.乙丑,采用的是干支纪年法,在古代,干支依次相配也被用来纪月和纪日。 |

| D.周公,姓姬名旦,周文王之子,周武王之弟,“周公吐哺,天下归心”是关于他的佳话。 |

| A.方孝孺才能出众,深受众人赞誉。他师从宋濂,才能超过了宋濂门下众多知名人士,太祖认为他是正人君子,他还被姚广孝誉为“读书种子”。 |

| B.方孝孺善于裁断,参与国家政事。惠帝即位之后,常向他咨询政事;大臣在朝廷奏事,当面讨论可否时,皇帝有时就让他在殿上批示作答。 |

| C.方孝孺有谋有略,忠心报效国家。燕兵攻打大名,他曾建议惠帝使用缓兵之计,并起草诏书;在惠帝逃往其他地方后,他坚守京师进行抵抗,愿以身殉国。 |

| D.方孝孺忠于故主,拒绝配合成祖。他批驳成祖篡位的辩解,三次质问成祖,拒不同意起草登基诏书,激起成祖之怒,最终被处死于街市。 |

(1)今其奏事适至,宜且与报书,往返逾月,使其将士心懈。

(2)城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

出关①

魏征

中原初逐鹿②,投笔事戎轩。纵横计不就,慷慨志犹存。

杖策谒天子,驱马出关门。请缨系南越,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九逝魂。岂不惮艰险?深怀国士恩③。

季布无二诺,侯嬴重一言。人生感意气,功名谁复论。

【注】①此诗作于唐朝初年[武德元年(618年)]十一月。据《旧唐书·魏征传》,徵初从李密,密不能用,“及密败,徵随密来降(唐高祖),至京师,久不见知,自请安辑山东,乃授秘书丞,驱传至黎阳”。②中原逐鹿,喻指隋末天下大乱,群雄并起,争夺天下的局面。③国士恩,指君主以国士相待的恩遇。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.开篇四句中,诗人回忆在隋末诸侯并起的形势下,自己曾为李密出谋划策却未能得到重用的往事,也表明慷慨犹存的豪情壮志。 |

| B.第五至八句,点明诗题,并借用汉代终军“请缨”说服南越王归汉、郦食其“凭轼”说齐王的典故,表达了自己此番出关的愿景。 |

| C.“郁纡”以下四句,记叙所历艰难险阻及途中凄清景象,引出后文的“伤”“惊”之叹,表达出对自身前途的渺茫忧惧之感。 |

| D.本诗气势雄伟,意境开阔,诗人抓住历史进程中的巍峨奇观,以雄健的笔触,一扫汉魏六朝绮靡浮艳的诗风,颇显唐初气象。 |