材料一 穆罕默德·阿里改革是由阿里所代表的新型统治者在第一次浪潮(指工业革命)冲击下,被迫作出的以面向现代化社会的最初尝试,是以“西方化”为最大特征的一场埃及早期防御性现代化运动。……在以后像德国、日本这样十分成功的现代化运动中,都可以找到阿里早期现代化的影子。

——王泰《穆罕默德·阿里改革与早期埃及现代化》

材料二 (阿里)甚聪明,尤灭弄权之骁骑,招士通商,训练阵法与列国无异。

——魏源《海国图志》

材料三 清末驻日参赞黄遵宪于1887年写成《日本国志》后,向李鸿章、张之洞和总理各国事务衙门各送一部。书中有如下描述:“日本迫于外患,廓然更张……百务并修,气象一新,慕效西法,罔遗余力……富强之机转移颇捷,循是不辍,当有可与西国争衡之势。”

(1)从政治、经济、文化等方面列举史实,概括说明材料一所说“日本的现代化运动中,可以找到阿里早期现代化的影子”。

(2)依据材料二和材料三,结合时代背景,分析魏源著《海国图志》与黄遵宪著《日本国志》的相同目的,分别简述清政府体现上述思想的变革。

相似题推荐

材料一 曾国藩说:“今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。”

材料二 梁启超在《变法通议》中主张:“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。”

(1)据材料一指出曾国藩主张向西方学习的目的。其指导思想是什么?

(2)据材料二回答梁启超认为变法最重要的是什么?比起魏源、曾国藩、梁启超在学习西方问题上有什么进步?

材料1840年鸦片战争爆发,西方殖民势力不断深入,外国传教士在中国开设学校以输入他们的宗教和文化,1839年美国人布朗在中国澳门开办的玛利逊学堂,“校中教课,为初等之算术、地文及英文”。第二次鸦片战争战败以后,洋务派在国体基础上主张学习西方先进科学技术,兴办洋务教育。1862年设立京师同文馆,此后洋务派相继在各地兴办了大量新式学校。洋务学堂将西方自然科学作为主要课程,包括数学、格物、化学、具体的技术等课程,另外开设了“四书”“五经”课程,进行封建伦理道德教育。曾先后派出多批学生赴欧美、日本学习自然科学、先进技术。1872年清政府派出第一批幼童赴美留学,到1875年共派出四批120人,促进了中国教育近代化的发展。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

根据材料并结合所学知识,概括清末教育发展的特点与背景。

材料一 (鸦片战争后)随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要性。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,接受了以强弱分文野的新观念。这类因对抗性互动而产生的概念转移,急剧而彻底……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——罗志田《走向世界的近代中国》

材料二 近代中外文化交流是在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向:一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西方文化优劣问题的评价都过于偏激。

——张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

(1)据材料一,概括鸦片战争后中国人对于世界的认知发生了怎样的变化。结合所学知识,分析变化的原因。

(2)据材料二,概括指出近代中国人对中西方文化的不同认识,并结合相关史实加以说明。

【推荐1】鸦片战争后,先进的中国人开始开眼看世界,向西方学习成为近代中国思想解放的潮流,一浪高过一浪。从学造器物、仿行制度到提倡思想解放,不断探求强国之路。阅读下列材料,回答问题。

材料一 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

刘锡鸿 | 中国空虚不在无船无炮,而在无人无才,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群鹜于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末何欤? ——《刘光禄遗稿》 |

郭嵩焘 | 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。 ——《伦敦与巴黎日记》 |

材料二 二十多年前草写《中国政治思想史》的时候,我所看见康氏的著作不过是现在所看见中的一小半。他的思想,我既不能有全面的认识,也不曾作深入的剖析。因此我的论断不免有舛误的地方。例如我说:“康氏以立宪为保皇之手段,故其所号召者为假民权。托孔子以为变法之口实,故其所号召者为假维新。”多看他的著作,细研他的思想之后,我发现这个论断几乎与真相恰相反背。现在我认为这两句话可以改为“康氏以保皇为立宪之手段,其所号召者为渐进之真民主。谓孔子为改制之圣人,其所企求者实为制度与思想之一体维新。”

——萧公权《问学谏往录》

材料三在北京大学1918年11月所组织的演讲中,李大钊说:“我老老实实讲一句话,这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。……这新纪元的世界改造,就是这样开始。资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。”

请回答:

——《北京大学日刊》1918年12月6日

(1)据材料一,指出刘锡鸿和郭嵩焘主张的不同之处。据此分析两者分别代表哪一派别?

(2)据材料二,指出康有为思想的特点。结合所学知识分析其原因。

(3)结合所学知识,指出李大钊演讲的题目。这反映中国思想界发生了怎样的变化?

(4)综合上述材料并结合所学知识,归纳近代前期中国思想解放的特点。

材料一 总体看,中国古代家庭教育的重点是让晚辈学会尊老爱幼、孝顺父母、做人读书、勤劳俭朴、淡泊名利,学会择友慎交、谦恭谨慎等。司马光的《谏水家仪》指出:“凡为家长,必谨守礼法,以御群子弟及家众”,“慈而不训,失尊之义;训而不慈,害亲之理;慈训曲全,尊亲斯备”。明朝《郑氏家规》提出:“为家长者,当以至诚待下,一言不可妄发,一行不可妄为,麻合古人以身教之之意。”清代《申涵光•格言仅录》说“教子贵以身教,不可仅以言教”。

——摘编自陈晓红《解读中国古代文化中的家庭教育观》

材料二 19世纪90年代以来,维新思想家在家庭教育领域内作了探索和尝试。梁启超充分尊重子女的个性和志趣,积极引导子女树立自己的独立意识,先后送七个子女到欧美等地接受了系统高等教育。在梁启超的教育下,他们全部学成回国,用所学本领报效祖国。严复告诫子女“事遇群己对待之时,须念己轻群重,更切毋造孽”。严复重视体育,在给孩子的家书中写道“须知少年用功本是佳事,但苦为此转至体力受伤便是愚事”,如果那样“使身体受伤,学何用耶?”

——摘编自齐辉《论近代精英家庭教育的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代家庭教育的突出特点及意义。

(2)根据以上材料并结合所学,指出维新派的家庭教育与古代家庭教育的不同之处。

材料一 陈独秀将中西文化冲突以及国人觉醒的过程分为“七期”:一是明之中叶的“西教西器”时期;……三是清之中世的“洋务西学”时期;四是清之末季的“康梁诸人”谋求变法时期;五是民国初元“民主共和君主立宪之讨论”时期;六是辛亥革命以后的“共和国体”时期;而最后的第七期,也是最为关键的一个时期则是众望所归的“待吾人最后之觉悟”。

——张宝明《多维视野下的新青年研究》

材料二 我们来看看新文化派的主张:一、废除汉语,取消汉语,用英语或法语代替(刘半农、钱玄同);二、废除汉字,欲使中国不亡,非取消记载道教妖言的汉字不可(钱玄同);汉字不废,中国必亡(胡适);三、废除中国戏曲;四、废除中医中药。

——张宝明《多维视野下的新青年研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“洋务西学”时期、“康梁诸人”谋求变法时期、“共和国体”时期的核心思想分别是什么?

(2)根据材料一并结合所学知识,指出陈独秀如何推动国人“最后之觉悟”?你如何看待材料二中新文化派的主张?

材料一 北魏时期社会习俗的变化

(1)依据材料和所学,指出北魏孝文帝改革中关于社会习俗的改革措施。并分析这些改革的积极作用。

材料二 16世纪欧洲社会婚姻习俗的变化

(2)依据材料和所学,对16世纪欧洲婚姻习俗的变化进行简要说明。(主要包括背景、特点、影响等)

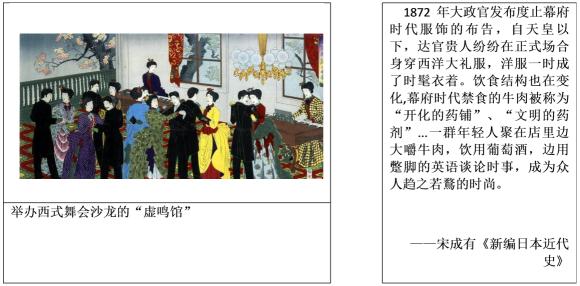

材料三 19世纪下半期日本社会习俗的变化

(3)根据图文材料概括19世纪下半期日本社会习俗变化的特点,并结合所学分析产生这些变化的原因。

材料 1888年,明治政府在确立市町(tTng)村(日本地方最底层的地方行政单位)自治制度的同时,还建立了近现代日本町村公共财政制度。1896年,日本获得大量赔款后,通过《国税营业税法》,把“原来府县税、营业税及杂种税的一部分编入国税”。1908年,在《关于地方税限制的法律》中,“将战时应急而设的对地方税的限制作为恒久的制度确定下来”。1911年4月,明治政府发布了新的《町村制》,加强了对町村的行政监督。1918年3月,日本政府再次通过法令规定“市町村立普通小学的正教员及准教员的薪金费用的一部分由国库负担”。1926年,政府开始了地方税制的改革,改变了它的“封建的人头税性质”,府县税、附加税也从占74.2%直降到25.7%。

——摘编自郭冬梅《近代日本的町村财政变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括日本近代町村财政改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析日本近代町村财政改革的影响。

材料一 井田虽圣王法,其废久矣。周道既衰,而民不从。秦(秦国)知顺民之心,可以获大利也,故灭庐井,遂王诸夏。……使民无得擅徒,则诛愚、乱农之民无所于食必农。

——《商君书·垦令》

材料二 (太和)九年(公元485年),下诏均给天下民田。诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩。……诸宰民之官,各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,治中别驾各八顷,县令、郡丞六顷。更代相付。卖者坐如律。

—— 《魏书》卷110《食货志》

材料三 一个俄国官员在“二一九法令”颁布后,评价农民的变化时说:“人民挺起腰杆来了,样子变了,面貌表情,步履姿势,言论谈吐,一切都变了”。

材料四 兹为改正地税,原有之田地贡纳办法,一律作废;并规定于地契调查完毕后,按土地价格征取其百分之三,作为地税。

——日本明治政府1873年颁布的条例

请回答:

(1)材料一中“(井田)废久矣”的根本原因是什么?指出商鞅变法中“使民无得擅徒,则诛愚、乱农之民无所于食必农”的具体措施。

(2)据材料二,概括北魏受田的特点。结合所学知识指出其有何积极作用?

(3)你是否同意材料三中俄国官员的观点,结合所学知识说明理由。

(4)依据材料四归纳明治政府的改革措施。其实施有何意义?

【推荐1】阅读材料回答问题:

材料一:废井田开阡陌

材料二:

太和九年(485年),孝文帝下均田令:十五岁以上男夫受露田四十亩、桑田二十亩,妇人受露田二十亩。奴婢受田额与良民同。……所授之田,不准买卖。身死或年逾七十者将露田还官。此外,初授田男子另给桑田20亩,作为世业,身终不还,可传子别,不许买卖。……新附民户,每三口加宅田一亩。桑田及宅地为世业,授田后不准迁徙。

王钟翰《中国民族史》

材料三:

今介甫(王安石)为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰抚,莫安其居……

司马光《家传集》

材料四:

(农奴)在获得地主同意后,购买分配给他们长期使用的土地和其他附属地作为私产……因为赎买了土地,他们就摆脱了对地主的义务,而成为拥有私产的完全自由的农民。

1861年颁布的“二一九法令”

材料五:明治政府颁发的地契:

请完成:

(1)材料一反映的是哪次改革的措施?这项改革措施对当时的社会发展进程产生了什么重大影响?

(2)根据材料二并结合所学知识归纳均田令的主要内容,分析其历史意义?

(3)结合所学知识,列举材料三中王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些?

(4)材料四、五有关土地问题的规定,对两国工业化的作用有何相同之处?又有什么相同的局限?

材料一 孝文帝改革的思想和内容是恢复礼乐,是“迂腐的儒化”,“消极的汉化”,学来的主要是汉文化的糟粕,汉人的繁缛腐朽。……孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化,尤其是大定族姓,移植门阀士族制度,这使得尚无文化积淀的鲜卑拓跋贵族迅速腐化,这严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。孝文帝的汉化改革不适合北魏国家的国情和族情,是北魏政治危机的开端,北方的革命性完全被南方的虚腐性所取代,其教训是极其深刻的。

——郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡──北魏孝文帝改革的经验与教训》(《陕西师范大学学报》2003年第1期)

材料二 日本新领导人(注:指明治维新的领导者)不赞成这种不加区别地奉承所有西方东西的做法,他们并不对西方文明本身感兴趣,而仅仅对其中增强了民族力量的那些组成部分感兴趣。……他们现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方国家。……讲究实际的日本领导人得出了这一明确结论:每个民族必须为自己去掠夺,软弱和胆小将一无所获。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)依据材料一,指出作者是如何认识孝文帝改革对北魏的影响的?结合所学知识谈谈你对作者观点的认识。

(2)依据材料二指出,在学习先进文明方面,日本明治维新与孝文帝改革相比有何主要不同?试从政治和文化两方面说明日本明治维新是怎样体现这一不同的?

(3)综合上述材料,你认为应该如何对待外来文明?

材料一 中国文明大规模传入日本,……而那些游历“天朝”的日本人,作为热情的皈依者,回国后所起的作用更为重大。……大化改新于645年开始,它试图以中国唐朝为模式,将日本改变成中央集权制国家。按照中国的模式,日本也分成若干省和地区,由从天皇和国家议会那里取得权力的总督和地方行政官统治。此外,以天皇名义将所有土地收归国有,分给农户耕种。新的拥有土地的耕种者需向中央政府纳土地税和劳务税,前者以稻米的形式支付,后者有时包括服兵役。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 他们(日本新领导人)现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方国家。……明治时期的政治家赞成神道教为国教,因为神道教认为国民与天皇是一致的,认为天皇是太阳女神的后裔。在教育方面,日本明确规定,其目的是促进国家利益,而不是发展个人。

1894年,他们说服英国和美国在五年之内结束其治外法权和领事裁判权。同年,日本人出人意外地赢得了对中国帝国的惊人的胜利。从此以后,不再有任何理由将日本看作是一个劣势国家。……在这种情况下,它成为了亚洲第一个砸碎西方控制的锁链的国家。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括日本大化改新的背景和主要内容,分析日本大化改新产生的影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析指出日本“不是完全模仿西方国家”的表现,概括日本能“砸碎西方控制的锁链”的原因。