材料一 702年,武则天首创武举。考试科目包括长垛、马射、步射、负重、摔跤等项,对考生相貌有“躯干雄伟”的要求,唐朝武举并未大规模推进,共计产生41名武状元。宋初,鉴于唐末五代武人专横割据之祸,武科久不举行。直至1030年,仁宗才恢复武科取士,1274年,南宋度宗举行最后一科武举,两宋共产生78名状元。宋朝武举既考武艺,又考策论,武艺部分简化,“以策为去留,以弓马定高下”,断绝了仅凭武功入武闱的机会。明朝就考试内容而言,几乎是宋代的翻版。清朝一改宋明两代重文轻武的趋向,录用标准逐步恢复到偏重弓马的老路,共产生状元109人。

——摘编自王凯贤《武状元刍议》

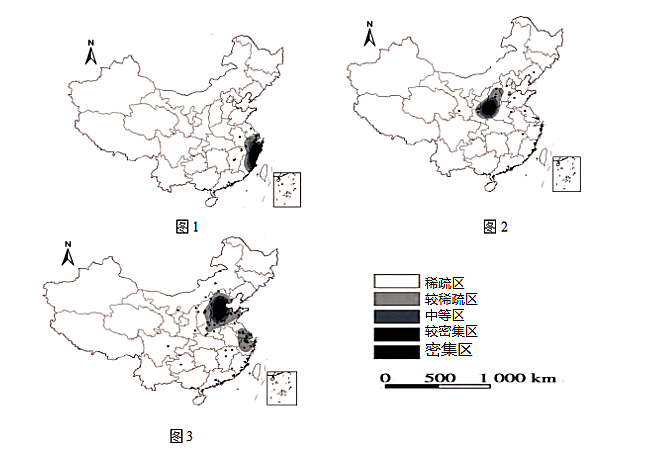

材料二 图1、图2、图3是中国古代三个历史时期(唐、宋、清)武状元(有籍贯可考者)空间分布核密度图。

——据吴黎等《中国历代武状元时空分布特征及成因分析》

指出图1、图2、图3所对应的历史时期,结合材料信息和所学知识加以说明。相似题推荐

材料一 夏朝,设有监察之官“啬夫”。战国时期,李悝的《法经·杂律》为惩治滥用职权等职官犯罪提供了法律依据。自魏晋始,御史台脱离少府而成为完全独立的监察机构。唐代,尚书省左右仆射兼掌对御吏的监察。我国古代监察官员的选拔与任用,其标准大致包括品德、学识和经验三方面。如宋朝规定:“非曾经两任县令,不得除(授予)监察御史。”明朝谏官的职能由六科给事中取代,监察六部官员。清雍正年间,清廷取消了六科给事中执掌的封驳权,“以六科内升外转,始隶都察院”,都察院的监察职能进一步加强。清政府制定了我国古代最完整的一部监察法典《钦定台规》。至此,我国古代监察系统达到了高度的统一和严密。

——摘编自张国安《论中国古代监察制度及其现代借鉴》

材料二 南京国民政府时期的监察院是颇具特色的独立监察机关,它直接源于孙中山的“五权宪法”思想。在近代中国的政制实验田里,基于中国传统的独立监察制度和源自西方的议会监察制度互相竞争。经过民国初年的探索与南京国民政府“训政时期”监察院的实践,1946年“中华民国宪法”将美国式的参议院制度与中国传统监察制瘦融于一炉,使得监察院无议会之名却有议会之实。这样中西合璧的制度探索受到很多批评,但无论如何,监察院制度的弊端并不构成废除独立监察制度的理由,源自中国传统的独立监察制度至今仍有重大价值。

——摘编自聂鑫《中西之间的民国监察院》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代监察制度的主要特征及其作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府监察制度形成的原因。

(3)结合所学知识,列举一个中国古代的监察机构或职官(朝代与名称)。

材料一 秦汉时期,地方官员政绩被制成计薄,上报中央。御史参与审核计薄,考核结果是官员赏罚的依据。隋唐时期,尚书省吏部主管考课,以“四善二十七最”为标准,将道德考课与具体事务的考课有机结合起来。宋代由审官员和考课院负责,沿袭唐朝的考课标准,还制定了专门的《元丰考课令》《考课法》等考课法规。明代考课由吏部会同都察院主持,依据《大明律》《考察通例》等进行。清代以“四格八法”为标准,分为对京官的京察和对外官的外察两种,考满法为一年一考,三年为满,以考核结果决定官员的升迁或降、调。

——据朱伟华、徐璋著《中国古代职官考课制度特点初探》

材料二 1938年,毛泽东要求“共产党的干部政策,应是以能否坚决地执行党的路线、服从党的纪律,和群众有密切的联系,有独立的工作能力,积极肯干,不谋私利为标准”。1941年9月16日,中央军委作出指示:“今后提拔干部,必须以德(对革命忠实)才(工作能力)资(资望与斗争历史)兼顾,不以斗争历史为唯一的或第一的标准。”党的七大将这些标准加以系统概括。

——据孙秀民《抗日战争时期党的干部政策及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代官员考课制度的特点,并简析其发展的原因。(2)根据材料二简要评价抗日战争时期党的干部政策。

材料一 唐代对文武官员的考核等级分为九个等第,依次为:上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。唐穆宗即位后,召李渤为考功员外郎,不避权幸,皆行升黜。其具体情况,可见下面如表。

李渤定京官三品以上官考第一览表

| 职名 | 人名 | 考第 | 事由 |

| 左散骑常侍 | 崔元略 | 考上下 | 任本职为上考 |

| 改赐考中中 | 因前任犯科,依法应降。连坐。 | ||

| 大理卿 | 许季同 | 考中下 | 保书道冲、书正牧等任官,后皆犯赃,降考第。连坐。 |

| 改考中中 | 后陷刘辟之乱,弃家归朝,忠节明著。故升其考第。 | ||

| 少府监 | 装通 | 考中中 | 任本职为中中考 |

| 改考中下 | 追封所生母而含嫡母,明罔君,幽欺先。故降其考第。 |

——摘编自霍存福《从考词、考事看唐代官员的考课标准》

材料二 在西方文官制度中,政府最重视考绩制度。考绩是根据文官的工作成绩来鉴别其优劣,从而决定是否晋升的制度。随着文官制度的发展,在考绩方面西方各国都作了详细的规定。如美国国会1950年通过的《工作考绩法》,内容共三十一项。在考绩步骤上,英国实行考察报告制,即事先制订考绩报告表,根据表内规定的要素和标准,由考绩委员会加以考察与评定。初评后再送上级长官复核,根据规定的计分公式,转换为分数,即为考绩成绩。在考绩过程中,对考绩结果拟定为不满意者,在正式评定前三个月先对本人提出警告。因为有这种事先劝告的程序,故考绩评定为不满意者极少。

——摘编自穆喆《西方文官考任制和考绩制简介》

(1)据材料一,概括唐代官员考核制度的特点。

(2)据材料并结合所学知识,指出与唐代相比西方考绩制度的独特之处,并分析其共同作用。

材料一 科举制开创于隋,以分科举士而得名。唐承隋制,设置了秀才、进士、明经、明法、明书、明算六科,后三科是关于法律、书法、算学的专门科目,以明经、进士两科最为重要。明经科和进士科都是考经书和时务策,前者重经书,后者重时务策。唐高宗以后进士科更被看重。科举制度以封闭性考试成绩作为录取标准,不论考试生徒的出身门第,唯才是举,能从较广泛的社会各阶层选拔人才,能使一般读书人通过科举考试进入仕途,是隋唐以后中国古代社会知识分子最重要的入仕途径。

——摘编自朱英、魏文亭主编《中国历史与文化》

材料二 明清的科举制度,就其制度的严密性、规范性来说,堪称完备。八股取士,实际上是古代科举向标准化规范化方向发展的必然结果,在技术手段上,达到了古代所能达到的最高成就。然而,随着封建政治的僵化,八股取士也同思想禁锢结合为一体,特别是“所习非所用,所用非所习”的积弊,在八股制义的束缚下达到了极致。在晚清大变革的格局中,最终成为妨碍中国政治转型的重要一环,被历史所淘汰。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝科举取士的特点及其产生的积极社会影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析科举制度最终被废除的原因。

材料一 中国古代主要的选官制度演变简表

——摘编自普通高中历史教科书历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

材料二 19世纪中期以后,英、美等国已完成了工业命,社会经济得到了迅速发展,迫使政府必须增加管理社会事务的职能,需要增设一些新的社会管理机构和一大批有较高知识水平和技能的管理人员参与管理,以提高工作效率。旧有的人事任用制度造成了结党营私、任人唯亲、贪污腐化、效率低下等弊端,不利于迅迷发展起来的工业资产阶级的利益。西方各国在借鉴中国古代科举制度的基础上,确立了文官考试录用制度。

——摘编自姚琦《略论西方主要国家文官考试制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选四个时期说明表格中中国古代选官制度演变阶段划分的依据及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代英美国家确立文官考试制度的原因及其对现代国家选拔人才的启示。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。