材料一 实现中华民族伟大复兴,是近代以来中华民族共同的梦想。为了实现这个伟大的梦想,从中国近代以来,中国社会各个阶级包括地主阶级、农民阶级、资产阶级进行了一系列的艰苦探索和抗争,虽然最终都以失败而告终,但是中华民族勇于探索的追梦精神是中华儿女的宝贵精神财富。

——摘编自刘文《近现代中国各阶级追逐“中国梦”的历史考察》

材料二 五四前后中国民族主义的发展与深化之最集中表现,即在自觉理解了反帝反封建二者的统一、并以日趋自觉的态势推进爱国斗争。轰轰烈烈的“国民革命”在全国兴起正反映了这一新的历史场景。

——摘编自卫金贵《论五四时期的中国民族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代地主阶级、农民阶级和资产阶级为“实现中华民族伟大复兴”而开展的运动(每个阶级各列举两例),并简要分析为什么说这些运动都是失败的。(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四时期中国“民族主义的发展与深化”的表现。

材料一 汉武帝时期,下诏令郡国岁举孝、廉各一人,孝廉成为做官的主要途径,但被举荐者须经皇帝策问后才能被授官。东汉时,光武帝规定:在察举秀才、孝廉之时,州郡长官须先给予候选人以一定职事,即“投试以职”;至章帝时又强调“乡举里选,必累功劳”。和帝时规定:人口满二十万之州,岁举一人;四十万者,岁举两人;不满十万者,两岁一举;边郡少数民族杂居地区,则另订优宽之制。此外,东汉候选人还须参加与荐举相关的科目考试,如政事对策、明经律令等。考试的规模有时二三百人,有时两三千人。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料二 科举制的演进(部分)

| 隋朝 | 隋文帝推行分科考试,隋炀帝设进士科,科举制形成。 |

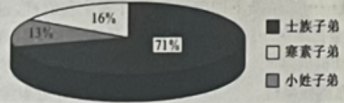

| 唐朝 | (1)三十老明经,五十少进士 (2)《唐书》记载的830名进士的出身分布比例  |

| 北宋 | (1)“糊名法”,即:密封考生的个人信息 (2)万般皆下品,唯有读书高明清 |

| 明清 | (1)“八股取士”,强调“非圣人之言不言,非经中之语不用” |

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉察举制的特点,并简述东汉察举制的新发展。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出察举制与科举制的关系,并简要评价科举制。

材料一 《诗经·大雅·绵》中写道:“绵绵瓜迭,民之初生。”春秋时期,越国被吴国所灭,越王勾践为报吴国之仇,曾以国家政令形式明文规定:“令壮者无娶老妇,老者无娶壮妻。女子十七不嫁,其父母有罪;丈夫二十不娶,其父母有罪。将免(娩)者以告,公令医者守之。生丈夫,二壶酒,一犬;生女子,二壶酒,一豚。生二子,公与之母(乳母);生二子,公与之食”。这一政策,使越国在十年之内人口大幅度增加,并为最终打败吴国奠定了雄厚的物质基础。商鞅道:“人众兵强,此帝王之大资也”。

——据段塔丽《中国古代人口控制思想及其现代意义》

材料二 中国古代统治者为巩固统治、发展经济长期推行移民政策,他们秉持“中国为中心”“以农为本”的观念,鼓励甚至强制百姓安土重迁,鄙视并反对百姓移居外国成为异族。秦始皇将“罪人及六国故君、贵族大姓迁于西北”;汉高祖曾“诸侯子十万余口于关中”以充实统治中心;武帝时对西北进行了几次大规模的移民;魏晋时,北方人口大量南迁,西北及北方少数民族大量迁入黄河流域;安史之乱后,北方人民仍不断地向南方迁移,南方经济迅速发展;两宋时,少数民族移居宋境,亦有不少汉人被掳掠至少数民族地区;元朝时,大批来自西域和东欧的人民随东归的蒙古大军迁居中国,内地汉人被大量迁往边疆。明朝时,南方人口日益密集,更多的人向山区迁移。

——摘编自葛剑雄等《简明中国移民史》

(1)指出材料一中蕴含的中国古代人口思想。

(2)根据材料二并结合所学,概括中国古代人口迁移的类型,并结合所学分析影响古代人口迁移的因素。

颁行时间 | 制定者 | 宪法名称 | 特色 |

1908年 | 清政府 | 《钦定宪法大纲》 | 仿照日本宪法,预备立宪。 |

1912年 | 中华民国临时政府 | 《中华民国临时约法》 | 借鉴美国宪法,资产阶级民主主义宪法。 |

1931年 | 中华苏维埃共和国 | 《宪法大纲》 | 工农民主专政 |

——摘编自李剑农《中国近百年政治史》

| A.体现了人民的意志 | B.工人阶级是主导力量 |

| C.维护清朝统治秩序 | D.多方政治力量的参与 |

材料 近代中国历史发展的路径或者方向不是一成不变的在一定历史条件下,历史可能循着某种路径发展,历史条件改变了,发展的路径也可能改变,这就是历史发展的转折。近代中国历史在多数情况下是暴风骤雨式的,是急剧变化着的,我们可以从中观察到多次历史转断。研究近代中国历史发展的转折,对于我们认识中国近代历史发展的曲折性、艰巨性、历史发展道路的可选择性以及历史发展的规律性,是有帮助的。

——摘编自张海鹏《中国近代通史·第一卷》

根据材料中的观点(整体或一点),围绕“近代中国历史发展的路径与方向”这一主题,自拟论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:论题明确、史论结合、逻辑清晰)

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。

材料一 毛泽东曾经说过:“五四运动所进行的文化革命则是彻底地反对封建文化的运动,自有中国历史以来,还没有过这样伟大而彻底的文化革命。当时以反对旧道德,提倡新道德;反对旧文学,提倡新文学为革命的两大旗帜,立下了伟大的功劳。”五四新文化运动发生在资本主义衰败、社会主义兴盛的世界发展大趋势中,发生在辛亥革命失败和中国无产阶级发展壮大之时,就为社会主义新思想在中国的广泛传播大开方便之门。

——摘编自丁俊萍《马克思主义中国化史》

材料二 井冈山斗争始于革命低潮时期。在这一历史关键时刻,我们党坚持实事求是、调查研究,把马克思主义基本原理同中国革命具体实践相结合,以大无畏的革命胆识,开创了中国革命的独特道路。

——摘编自韩延明《中国共产党人的精神谱系:井冈山精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述五四运动后,马克思主义能够在中国广泛传播的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出“中国革命的独特道路”的内涵,并分析其意义。

材料一 1839年,林则徐赴任广州主持禁烟,途中便派人“先赴海口代访夷情”。至广州后,他又组织有关人士编译《澳门新闻纸》,借以采访夷情。经过调查,林则徐认为禁烟重点应是杜绝鸦片来源,便要求外国鸦片贩子于三日内缴交所有鸦片,并声明“嗣后来船永不敢夹带鸦片”。同时,他还意识到“内地兴贩已久,囤积之家定必不少”,于是颁布法令规定:“所有内地民人贩鸦片、开烟馆立即正法,吸食者亦议死罪。”鉴于广州官僚机构的腐化,林则徐还倡导民间组织“绅士公局”,以宣传禁烟及收缴鸦片,并规定“倘有客商违例夹带吸食,许该船户前赴沿途地方官密行首禀”。

——摘编自李桂屏《试析林则徐禁烟斗争的特点》

材料二 19世纪80年代,美法诸国逐渐同意禁向中国出口鸦片。1909年,各国在上海召开了万国禁烟大会,揭开了国际联合反毒禁毒的序幕。与此同时,甲午战争后中国部分知识分子提出“不先禁烟,即开矿亦无用也,即练兵亦无裨也”,纷纷在报刊上发表文章宣传禁烟和批评清政府的鸦片政策。国外华文报刊也指出吸食鸦片是民族衰落的主要原因,呼吁华人同胞禁吸鸦片。在当时社会,不仅舆论要求禁烟,国内外禁烟组织活动也相继开展。如在维新变法期间,徐勤等在多地成立戒鸦片烟总会,不仅配制戒烟药丸,还编写、印刷戒烟歌等传示各地。一些乡约民规中也顺应潮流,加入了自禁鸦片、稽查烟馆等内容。至1910年,由资政院议员及学绅界人士组成的中国国民禁烟会在北京成立,并在各地积极协商设立禁烟分会。至此,清末民间禁烟运动达到一个新的高度。

——摘编自于海斌《清末民初时期的民间禁烟运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括林则徐禁烟运动的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末民间禁烟运动兴起的历史背景,并简要评价该运动。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 宋代人口流动促进了城市商业的发展,市民阶层不断发展壮大。宋代有着强烈的保富意识,重视富裕起来的商人阶层。……宋代政府改变唐代限制贸易的做法,鼓励商业发展,打破唐代“工商之家不得预于士”的禁令,使商人获得了从政的权利。政府还制定法律,对勒索商人的官吏进行惩罚。“诸商舶兴贩已经抽解与免两州商税外,其余合收税,场务不即检税若收纳力胜钱过数,各杖一百,留滞三日加一等,罪止徒二年,因而乞取财物,赃轻者徒一年。”宋代对商业和商人的态度造就了中国古代商人的黄金时期。

——摘编自李华遷等《宋代社会治理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三次人口南迁的表现,并分析中国古代经济重心南移的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代社会治理上的新变化。

材料一 中国思想文化和世界思想文化有一个共同规律:或者是社会经济大发展促进了思想文化的发展;或者是社会大变革,新旧时代交替的历史转折刺激了思想文化的繁荣。而“百家争鸣”却遇到了这两个因素的共同作用:经济发展和社会变革双重因素发生作用,出现了规模空前的学术思想繁荣。

——陈茵《春秋战国时期“百家争鸣”的成因》

材料二 汉初在黄老思想的影响下出现了繁荣的景象,但“无为而治”对各种矛盾只能姑息迁就。由于汉初实行分封制的结果,到文帝景帝和武帝时期,以皇帝为代表的中央集权政府为一方与以地方封建割据势力、宗族地主及富商大贾为另一方的矛盾,已发展成为当时社会的主要矛盾,潜伏着割据战争的危机。此外,农民与地主的矛盾也有所发展,而且此时“和亲”政策也不能从根本上消除匈奴的骚扰,与北方的民族矛盾也已发展到非解决不可的地步。这样,到武帝时代,仅靠无为的黄老之术,已不再能够适应时代的要求了。

——摘编自周玲《从“百家争鸣”到“独尊儒术”》

材料三 董仲舒改造了儒学,他把孔子的学说宗教化,把封建专制制度的理论系统化,形成了一套完整的神学唯心主义思想体系,即经学,即在儒学的基础上糅合了阴阳五行、道、法等等学说。其主要内容为:第一、提出“天人合一”说和“天人感应”说。认为天给人类社会设立了一个最高权力的“君主”,人间的皇帝就是代表天意进行赏罚的权威。人民服从皇帝,也就是服从天道;谁反对皇帝,就是反对上天,就是大逆不道。第二、从天授君权说出发,提出了“三纲”、“五常”的伦理规范,大力宣扬“君君、臣臣、父父、子子”的等级观念,使这种宗法思想成为封建伦理关系的准则,成为维护封建等级制度的强大精神力量。

——周玲《从“百家争鸣”到“独尊儒术”》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明材料中“经济发展”和“社会变革”的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,指出从汉初到汉武帝时期治国思想的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括董仲舒的思想主张。