材料一 19世纪中叶以来,德国迅速向工业国转型,各地区之间商业活动频繁,但地区交易规则的差别和习惯法差异对商业规范造成诸多不便;1871年德国统一,《德意志帝国宪法》为法律统一化和法典化提供了依据;强调价值观统一、重民族传统的民族主义深刻影响德国,直接作用于法典的编纂;强调个人民主权利和经济自由、代表资产阶级利益的自由主义思潮,影响法典的价值取向;丰富细密的各地方民事普通法以及法国、奥地利的法典化实践为德国提供了广泛的资料来源;由罗马法发展而来的潘德克顿法学学派,建构了德国民法典的理论基础;主张保留封建政制的保守派最终占据上风,塑造了德国民法典内容上保守的特征。德国民法典在长达23年的制定过程中历经多次审查和广泛订论,不仅为本国制定了一个法典,也为各国学者留下了一整套系统完整的立法资料。

——摘编自谢怀栻《大陆法国家民法典研究(续)》

材料二 1927年南京国民政府建立后,逐步实现全国统一,为制定民法典创造了政治前提;新知识精英参与执政,为民法典编纂提供了人力支持;国民政府出于巩固统治、树立法治政府形象的需要,强势推动民法典编纂,立法方针、立法原则与立法人员都由政府决定。整个民法典编纂历时三年,由主要仿《德国民法典》的《大清民律草案》基础上发展而来,各编相继完成,次第公布施行。政治精英和法学家秉承对三民主义政治理论的价值认同,贯彻于立法原则和条文中,导致法典过于精英化和政治化,基本上在封闭状态下完成,缺乏对舆情的了解。用大陆法系的标准来衡量,民国民法典“集现代各国民法之精英,而弃其糟粕”,“民法和民事诉讼法足以跻身最优良的现代法典之林”,“在改革中国数千年的法制、开创私法制度与司法文化方面,较之法国民法尤有过之”。

——摘编自张生、李彤《民国民法典的编订:政府与法学家的合作》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括德国民法典与中华民国民法典的异同。

(2)根据材料一二并结合所学知识,简要评价中华民国民法典。

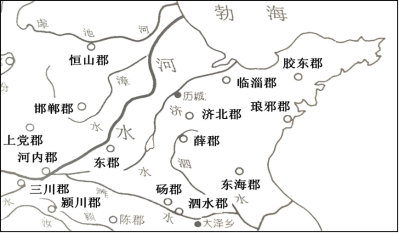

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已…虽然秦代……仅仅持续了二世…但奉代所肜成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉(西汉初年)刘邦采用的是…混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

请回答

(1)据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一制度的特点。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)据材料二,说叨元朝行省制“优”在何处。结合所学知识,指出元朝实行行省制度的原因。

(3)据材料三,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?结合所学知识,指出清朝为加强中央集权采取了哪些措施?

有学者说:中国学生之爱国运动,始于汉,盛于宋,而复兴于近代。

材料一 武帝独尊儒术后,世人争相求学,太学生积极上书言事,西汉后期,政局不安,司隶校尉鲍宣因秉公执法得罪丞相,被勒以大不敬下狱,大学生王成“举幡太学下”,“诸生会者千余人”,哀帝迫于舆论压力而赦免鲍宣死刑。桓帝时,大学生积极参与反宦官势力的斗争。北宋年间,经过多次改革,吸纳德才优秀者就读,太学生人数剧增,成为一股重要力量。北宋末年,曾发生过数次太学生救国运动,当时金兵南下,给民众带来深重苦难,太学生陈东多次愤慨上书揭发时弊,力主抗战,要求皇帝斩杀朝中“六贼”,后又发起请愿运动,使主战派官复原职、当徽、钦二帝被金入俘获北去,自发组织起来的太学生积极营救,徐睽只身赴金营,大义凛然,后被金人杜死。

——据白寿彝《中国通史》等

材料二中国的学生运动有着光荣的革命传统。五四时期,由于中国巴黎外交失败,北京学生纷纷罢课,组织演讲宣传和游行请愿,随后津、沪、穗等地的学生也给予了广泛支持。解放战争时期,在内战爆发前,学生运动的高潮是发生在昆明的以“反内战”“反独裁”“争取自由民主”为基本口号的一二一运动。在解放军转入战略进攻前,国统区的爱国学生掀起了遍布全国几十个主要城市的抗议美军暴行运动和以“反饥饿、反内战”为基本口号的“五二O”运动;随后,国统区学生还掀起了一次次的斗争浪潮。在共产党领导下,进步学生从各方面配合解放军接管城市。在斗争实践中,一些进步学生积极学习马列主义,成了坚定的共产主义战士。

——据沙健孙《论全国解放战争时期的学生运动》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出汉宋时期太学生投身爱国运动的共同背景。

(2)根据材料二概括新民主主义革命时期学生运动的新特点并结合所学知识简析共历史意义。

(3)综合上述材料和所学知识,新时代的青年学生应从中汲取怎样的精神品质?

材料一 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 在宋代两浙地区,农村市场快速发育和成长,广大农民越来越多地卷入到市场活动之中。在两浙地区,到北宋中期,镇作为农村经济中心地位的意义已基本确立。南宋时期,不少镇的市场发展水平不仅赶上,甚至超过了所在县城。

——摘编自陈国灿《宋代两浙路的市镇与农村市场》

材料三 西汉中叶,中国商人渡海到达印度半岛,购置当地奇珍。到了唐代,海外贸易得到进一步发展,在广州设置了管理海外贸易的机构——市舶司。宋代是我国海外贸易大发展的时期。当时同中国发生贸易关系的国家和地区多达数十个,进口货物在4000种以上,宋王朝在海外贸易方面的收入不断增加。宋高宗绍兴初,年收入占当时全部收入的1/20。宋代及其以后,海路已经取代陆路而成为中外经济和文化交流的主要通道。

——摘编自王嘉《两宋海外贸易发展的社会基础》

(1)根据材料一,概括宋朝商品经济繁荣的表现。

(2)根据材料二,指出两浙地区出现的经济现象并结合所学知识分析原因。

(3)根据材料三,概括宋代海外贸易的特点。

材料一 鸦片战争无疑是所有中国人心中的痛,虽然这场战争没有八国联军带来的记忆那么深刻,也没有甲午战争所造成的严重后果,但是,作为签下中国历史上“第一个不平等条约”的一场战争,鸦片战争的意义无疑十分重大,很多国人都认为清朝无论做什么都无法避免英吉利强盗的来袭,但是当我们翻开史料一 看,就会发现整个过程中双方的战意其实都不高,战争完全是可以避免的。

——摘编自弗里曼《清朝能在禁绝鸦片的同时避免战争吗?》

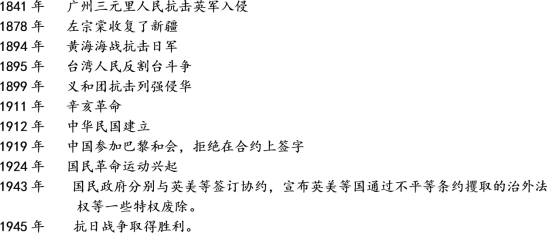

材料二 近代中国维护国家主权斗争大事年表(部分)

材料三 在近代反侵略的进程中,中国人民不屈不挠,奋勇抗争,努力地弘扬和培育中华民族精神,促进了民族意识的觉醒,鼓舞了全国人民反帝爱国的伟大斗志。在国家安危、民族存亡的历史关头,中国人民表现出了“同仇敌忾、众志成城、前仆后继、救亡图存”的反抗精神,进一步丰富和发展了中华民族精神。也正是中国人民怀着深厚的忧患意识,发扬自强不息、英勇无畏的民族精神,经过一个多世纪艰苦卓绝的斗争,才有最终百年国耻的洗雪。

——摘编自宋凌迁《近代反侵略进程中民族精神的时代内涵》

(1)根据材料一和结合所学知识,指出“鸦片战争无疑是所有中国人心中的痛”的最主要原因。你认为鸦片战争是否可以避免,并说明你的理由。

(2)根据材料二、三,概括近代中国维护国家主权斗争的特点。根据材料二并结合所学知识,概括民族精神的时代内涵。

材料一:周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,部海内而立宗子,封功臣。

——柳宗元《封建论》

材料二:郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,……则分之为郡,分之为县,俾才可长民者(“长民者”指管理百姓的人)皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?

——王夫之《读通鉴论卷一》

材料三:行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。……

——中国论文网

请回答:

(1)材料一论述到的西周、秦朝和汉初的三项政治制度分别是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,概括“郡县之制”的历史作用。

(3)据材料三,说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制?

材料一 儒家文化注重德治,宣扬和倡导一种绝对无偿的进贡以体现对国家的忠心,使得古代中国的治税思想具有明显非法制的性质,法外征收现象非常普遍。官吏使用权力的机会多,导致聚敛过度,超过人民的承受能力……近代西方资本主义国家,凡开征新税、废除旧税,或制定、修改税法,都必须以不违宪为原则,并经议会审议通过,贵族、僧侣等阶层不再享有免税的特权。

——摘编自《中西方税收法律文化比较研究》

材料二 到民国时期,中国的税收制度逐渐发生了明显的改变。先是对城市工商业课征的间接税,超过历史上的田赋,逐渐上升为主要的税收。比较重要的是,国民党政府从外国引进了近代直税制(注:直接税指税负不转嫁,而由纳税人直接负担的税收,如所得税、房产税等),当时财政部曾经为此专设了直接税署。起先是于1936年10月首次开征所得税,继之于1939年1月开征过分利得税,后来又于1940年7月开征遗产税。

——摘编自刘军《中西方传统税收文化的比较》

(1)根据材料一,概括近代西方国家税收制度的特点。结合所学知识分析其历史影响。

(2)根据材料一、二指出民国时期税收制度较古代有何新变化。结合所学知识分析促成新变化的主要原因。

材料一

材料二 民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达二千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。

——徐中约《中国近代史》

材料三 1949年10月1日中华人民共和国的成立,中国人民开始真正当家作主,成为国家、社会和自己命运的主人。新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国民主政治建设白皮书》

(1)材料一中是中国古代哪项政治制度?根据图片结合所学知识,概括该制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“民国的诞生”建立的是什么性质的政权?该政权的建立对中国近代史产生什么样的影响?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出新中国是怎样向“新型人民民主政治”跨越?

材料一 1919年5月4日,北京大学等10余所学校的3000多名学生在天安门前集会演讲。不少市民闻讯而来,或围观或加入。各地学生也都纷纷响应北京学生的行动,各地商、工各界多有参加声援者。这表明,从巴黎和会决议的祸害中,产生了中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的行动而紧密地结合在一起了。

——摘编自汪朝光著《中国近代通史·民国的初建》

材料二 1924—1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料三 1937年7月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志一论抗日战争胜利的历史意义》

完成下列要求:

(1)据材料一:并结合所学知识,指出五四运动的时代背景,分析五四运动多有“声援者”表现出的显著特点。

(2)据材料二:并结合所学知识,指出“民族革命”的政治基础,并概括其主要意义。

(3)据材料三:并结合所学知识,从政治、军事方面说明抗日战争胜利是“共同奋斗”取得的。综合上述材料,你认为推动近代中国走向民族复兴的主要因素有哪些?

材料一 通过把部分国有土地、户绝田、罪没田、无主荒地分配给无地少地农民,适当限制土地的占有、买卖与继承,从而有效调控了全境的土地占有关系,解决了因田业无主或产权纠纷而产生的大量农田抛荒问题,遏制了土地兼并与土地集中势头,扶植了人数众多的自耕农(包括汉族和内迁各族农户),同时又有力地加强了对基层社会的控制,使国家掌握了大量的劳动人口和赋役负担者,增加了财政收入。到孝明帝正光年间(520~524年),北魏全境国家所控制的户口数量已超过西晋武帝太康元年全国户口的一倍,史载“于时国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 孝文帝只追求与汉文化相吻合,而忘掉了自己国家政权存在的基础,它对于中国历史进程宏观而言,无论怎样肯定都不为过。但对于北魏王朝、拓跋鲜卑前途命运而言,则怎样贬斥之也合情合理。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革的措施,并分析其影响。

(2)孝文帝为“追求与汉文化吻合”采取了哪些措施?材料二的作者是如何评价孝文帝改革的?