名校

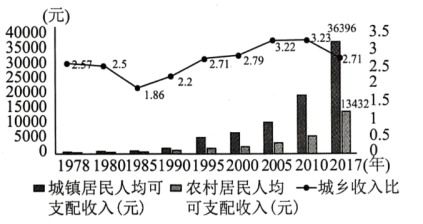

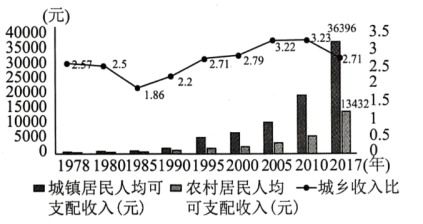

1 . 统筹推进城乡社会经济协调发展是党和国家长期坚持的经济政策,城乡居民收入比则反映了城乡居民收入的差距。观察下图,出现1978—1984年这一趋势的主要原因是( )

1978年-2017年城乡居民人均可支配收入比较

1978年-2017年城乡居民人均可支配收入比较

| A.城市经济体制改革提高了城镇居民收入 |

| B.农村经济体制改革提升了农民经济收入 |

| C.社会主义市场经济体制激发了经济活力 |

| D.改革开放推动了中国城乡经济同步发展 |

您最近一年使用:0次

2023-05-11更新

|

520次组卷

|

12卷引用:湖北省荆门市龙泉中学2023届高三下学期高考模拟考历史试题

湖北省荆门市龙泉中学2023届高三下学期高考模拟考历史试题湖北省名校2023届高三5月适应考历史试题(已下线)2023年河北省普通高中学业水平选择性考预测卷历史试题江苏省镇江市扬中高级中学2023届高三考前模拟考历史试题(已下线)阶段性检测卷04中国近现代史(二)-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)福建省宁德第一中学2023届高三模拟考历史试题(已下线)纲要上第27课-实战高考2024年一轮复习全考点突破浙江省宁波市宁海县知恩中学2023届高三模拟考历史试题河南省豫东名校2024届高三10月月考历史试题河南省许昌市襄城高中2024届高三1月阶段检测历史试题河南省新乡市封丘县第一中学2023-2024学年高一下学期开学考试历史试题福建省德化第二中学2023-2024学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

2 . 明中叶至明末清初时,松江府和苏州府的嘉定、太仓、昆山、常熟一带农村的耕作比例大体为“稻三棉七”,乃至“每村庄知务本种稻者,不过十分之二三,图利种棉者,则十分之七八”。这说明( )

| A.农业生产经营方式多样 | B.农产品商品化趋势增强 |

| C.农业出现专业生产区域 | D.棉纺织业生产技术发达 |

您最近一年使用:0次

2023-07-08更新

|

49次组卷

|

3卷引用:湖北省荆门市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

名校

3 . 魏晋南北朝时期,家传撰修淡化了《春秋》笔法,通过一些细微小事铺叙描写家族人物事迹,宣扬祖先容止风度,弘扬先祖德行功业;选材鲜活,语言生动,人物形象灵动,叙事风格有较鲜明的文学性。这反映出当时( )

| A.文学日益世俗化的发展趋势 | B.官修史书具有教化功能 |

| C.儒学正统地位受到佛道冲击 | D.家族门第观念得到强化 |

您最近一年使用:0次

2022-12-10更新

|

351次组卷

|

9卷引用:湖北省荆门市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

4 . 战国时,各诸侯国变法改革的主要内容多包括选贤任能、奖励军功、建立官僚制度及推行以郡统县的行政管理系统等,还创立监察制度、颁行法律、户口登记等。这反映了战国时期

| A.各诸侯国普遍重视富国强兵 | B.建立中央集权制国家的趋势 |

| C.灭六国并完成统一的必然性 | D.法家在国家治理方面的优势 |

您最近一年使用:0次

2021-11-13更新

|

169次组卷

|

5卷引用:湖北省荆门市龙泉中学2021-2022学年高一11月月考历史试题(实验班)

名校

5 . 荀子指出“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁”、“隆礼贵义者其国治,简礼贱义者其国乱”“治之经,礼与刑”。据此判断荀子的治国主张

①否定了儒家传统的礼治思想 ②强调了隆礼重法的重要性

③表明对道家无为而治的批判 ④反映了儒、法融合的趋势

①否定了儒家传统的礼治思想 ②强调了隆礼重法的重要性

③表明对道家无为而治的批判 ④反映了儒、法融合的趋势

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2021-08-02更新

|

451次组卷

|

5卷引用:湖北省荆门市龙泉中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题

名校

6 . 西晋后,洛阳的正音“南染吴、越,北杂夷虏”、东晋长江下游扬州“侨吴混合之语音最盛行”,而且“此种相互同化作用范围甚广”。南北朝时期,夷夏之辨尤为激烈,南北方政权都以中国正统自居,讥讽斥责对方为“夷狄”、“僭伪”。材料反映了

| A.分裂对立阻碍文化认同 | B.经济发展已趋于平衡 |

| C.不同文化区域差异加强 | D.分裂中蕴含统一趋势 |

您最近一年使用:0次

2021-10-25更新

|

362次组卷

|

9卷引用:湖北省荆门市龙泉中学2021-2022学年高一11月月考历史试题(实验班)

湖北省荆门市龙泉中学2021-2022学年高一11月月考历史试题(实验班)山东省济宁市2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题新疆喀什地区莎车县第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省武威第七中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省宿迁市沭阳县2021-2022学年高一上学期期中调研测试历史试题山东省乳山市银滩高级中学2021-2022学年高二3月月考历史试题山东省菏泽市巨野县实验中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 -2022-2023学年高中历史纲要上同步及单元(已下线)北京市西城区2023-2024学年高三下学期二模考试历史试卷变式练习中国古代史

7 . 国学,从广义上来说,一般是指以先秦的经典和诸子学说为根基,并涵盖两汉经学魏晋玄学、宋明理学,以及与之同时期的汉赋、六朝骈文、唐诗宋词、元曲、明清小说及历史学等,一整套中华独有并完整的文化学术体系。其中从诗、词到散曲、小说这种文化逐渐下移的趋势从另一个角度表明

| A.商品经济发展和自然经济解体 |

| B.城市经济发展和市民阶层扩大 |

| C.地方权力削弱和中央集权加强 |

| D.外来文化传入和儒家地位下降 |

您最近一年使用:0次

2019-10-01更新

|

109次组卷

|

2卷引用:湖北省荆门市2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题

名校

8 . 唐宋儒生学者有借住寺院读书的风气,据学者统计,“读书山林寺院,论学会友,蔚为风尚,及学成乃出应试以求闻达,而宰相大臣、朝野名师亦即多出其中”。这一现象主要说明

| A.儒佛思想融合趋势显著 | B.寺院开放顺俗倾向明显 |

| C.城市商品经济发展迅速 | D.山林寺院体现文人追求 |

您最近一年使用:0次

2017-04-17更新

|

222次组卷

|

11卷引用:湖北省荆门市2019-2020学年高二上学期期末学业水平选择性考试阶段性检测历史试题

湖北省荆门市2019-2020学年高二上学期期末学业水平选择性考试阶段性检测历史试题2017届湖南省高三长郡中学、衡阳八中等十三校重点中学第二次联考文科综合-历史试卷山西省太原市第五中学2017届高三阶段测试(5月模拟)文科综合历史试题陕西省西安中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题江西省上饶县中学2017-2018学年高二上学期第三次月考历史试题【全国百强校】山西大学附属中学2018-2019学年高二10月模块诊断历史试题山西省太原市山西大学附中2019-2020学年高二10月模块诊断历史试题山西省运城市河津中学2019-2020学年高二10月月考历史试题辽宁省大连市辽宁师大附中2019-2020学年高二上学期第一次模块考试历史试题四川省遂宁市射洪中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题黑龙江省大兴安岭地区漠河县高级中学2019-2020学年高二下学期第二次月考历史试题

9 . 【近代民族经济】阅读材料,完成下列要求;

(2)根据材料二、概括一战期间中国民族资本主义企业发展的特点;结合所学知识,分析影响中国民族资本主义发展的因素;

材料一 两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二 欧战爆发后,民族工业显露加速发展的步伐,其中棉纺织工业等轻工业发展尤其突出。据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%。1914年到1920年,中国资本的纱厂数量由35家增至63家,面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,由入超转为出超。民族工业主要集中在江、浙、沪地区,黔、贵、皖等地,或两三家。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国近代民族资本主义企业产生的背景;(2)根据材料二、概括一战期间中国民族资本主义企业发展的特点;结合所学知识,分析影响中国民族资本主义发展的因素;

您最近一年使用:0次

名校

10 . 据统计,1931年4月,全国的中共党员,除苏区外,不足11500人;城市中的党员人数仅4000人左右,其中工人党员人数不足一半;受共产党领导的有组织的工人,除满洲外,不足千人,而且这个数字还在不断减少。这种变化可说明( )

| A.中国革命目标发生变化 | B.根据地的群众基础较薄弱 |

| C.中共工作重心发生转移 | D.红军第五次反“围剿”失利 |

您最近一年使用:0次

2023-07-08更新

|

79次组卷

|

2卷引用:湖北省荆门市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题