材料一

材料二 (秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

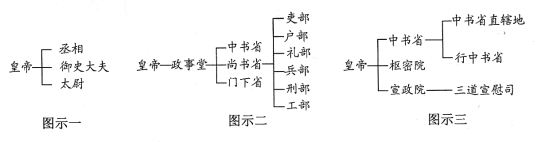

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

“创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备、经验之丰富、影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

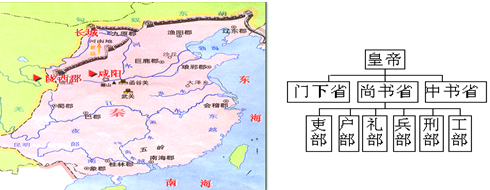

图一某朝郡县示意图 图二唐朝政府机构示意图

图三某朝行省示意图

材料二 (秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无大小,皆决于上”。

——《史记》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初,承前明旧制,机务出纳,悉关内阁;其军事,付议政王大臣议奏。……雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,儤直者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。”

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一中的示意图,指出图一、图三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?

(2)图二所示的政治制度的的创立有何作用?

(3)材料二中的“上”是指谁?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(4)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、四所反映这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清君主专制制度的消极影响?

材料一

材料二 今天下已定,法令出一。天下之事无小大皆决于上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 (明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部。

——《明史》

材料四 国初承前明旧制。机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召。

——赵翼《檐曝杂记》

请回答:

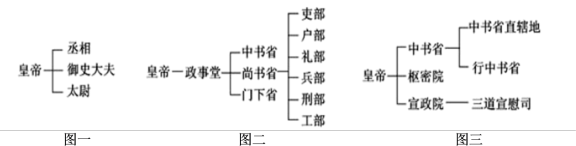

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)材料三、四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

材料一 近代以后,由于封建统治腐败、国力衰弱,中华民族陷入深重苦难。19世纪40年代初,区区一万多英国远征军的入侵,竟然迫使有80万军队的清朝政府割地赔款……那时的中国历史,写满了民族的屈辱和人民的悲痛。

——引自习近平《在庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼上的讲话》

材料二 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料三 毛泽东果断阻止了他们硬是要把已经为数不多的队伍往大城市的火坑里扔的固执做法。他……把愿意跟他走的人带进山里。毛泽东当时肯定没有意识到他这个决断对中国未来的特殊意义。

——陈晋《文人毛泽东》

(1)材料中发生在40年代的是什么事件?在政治上对中国造成什么影响?

(2)材料二中“是役”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。

(3)在材料三中,毛泽东把“愿意跟他走的人带进山里”是什么事件?有何特殊意义?

材料一:中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料二:在鸦片战争的整个过程里,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人。战争以严酷的事实暴露了这种差距,促使一批爱国知识分子在比较中思考。于是,在中国社会缓慢地发生变化的同时,出现了《海国图志》《瀛寰志略》等著作。……地理学中寄托了他们经世匡时的苦心,并标示了中国文化近代化的开端。可惜的是,在当时,对这两部意在醒世的著作予以最大注意的,不是中国人,而是日本人。

——摘编自《陈旭麓文集》

材料三:1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义上的群体,他们走得越远就越是孤独。甲午大败,“成中国之巨祸”,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。这是近代百年的一个历史转机。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料四:清末倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。……讲富强、救危亡,惟有用西洋之术。……今日之要政为鼓民力、开民智、新民德,实施的事项莫亟于废八股,即汉学、宋学、词章亦皆宜束之高阁。严复就物竟、天择、弱肉强食、优胜劣败、适者生存的原理,阐发救亡的论证。

——郭廷以《近代中国史纲》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,说明近代中国社会是如何从物质层面、制度层面、精神方层面来“重建文化自信心的”。

(2)根据材料二,概述19世纪中叶中国文化近代化开端的表现。

(3)根据材料三,分析19世纪末中国民族精神发生了什么变化,并结合所学知识分析产生这种变化的背景。

(4)根据材料四并结合所学知识,评价严复在维新理论宣传上的积极影响。

材料一 五教之目:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

为学之序:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

修身之要:言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过。

处事之要:正其谊不谋其利,明其道不计其功。

接物之道:己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己。

—朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料二 北宋先后在广州、杭州、明州、泉州、密州设立市舶司,南宋在广州、泉州和明州设置市舶司。市舶条法鼓励本国商人出海及外国商人来华贸易,确立了海上贸易领域国家与商人的共利分利机制……宋代市舶收入首次具有了财政意义,是陆上贸易所未曾有的。北宋前期,市舶收入在30-80万婚;北宋后期至南宋初,每年平均收入约为110万婚,绍兴二十九年(1159年)达到200万婚。史载,北宋境外“朝贡诸蕃”共42国,其中海路入宋者有30国,约占7300;南宋时,北方和西北诸国都与宋朝断绝了朝贡关系,保持朝贡关系的全部是海上诸国。……宋代海上丝路主导地位的确立是多种因素综合推动的,鼓励中外商人贸易的政策发挥了直接的推动作用,经济、技术、市场的发展则是更基本的推动因素。

—摘编自黄纯艳《变革与衍生:宋代海上丝路的新格局》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括《白鹿洞书院揭示》所体现的理学思想,并分析宋代书院发展所产生的积极影响。(2)根据材料二,概括宋朝对外贸易的特点,并结合所学知识,从多个维度分析“宋代海上丝路主导地位确立”的成因。

材料一 公元前221年,具有更重要的实际意义的一件事是把中央集权的行政新体制扩大到了“天下”。此事发生在李斯的上司王缩力促秦始皇把更遥远的原列国的领土交给秦皇室诸子之时一一换句话说,恢复约八百年前周灭商后的封建分封制。他争辨说,这样就更容易统治这些领土。李斯大胆地反道,周制定的这个政策已经证明是一个政治灾难。周王室的亲成一旦取得了他们的土地,立刻互相疏远和进行战争,而天子则无力阻止他们,所以结论是“置诸侯不便”。

——摘自(英)崔瑞德《剑桥中国秦汉史》

材料二 民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达两千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。革命的胜利不仅实现了两个半世纪以来民族主义革命传统的梦想,而且还超越了狭隘的种族诉求,将政权从满清那里解放出来,将它扩大到所有中国人:汉人、满人、蒙古人、回人及西藏人。

——摘自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学,指出“中央集权的行政新体制”的名称及其内涵,并列举秦统一后确立的其他主要政治制度。

(2)根据材料二,概括民国诞生的积极影响。结合所学,指出孙中山维护革命成果颁布的法律文献及其意义。

材料一 秦人统一,此期间有极关重要者四事:一、为中国版图之确立;二、为中国民族之抟成;三、为中国政治制度之创建;四、为中国学术思想之奠定。……(汉)武帝英年即位,即锐意革新,谋兴礼乐。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。从秦到清地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域废置纷繁,分合靡定,却无根本的变动。

——据《元代行省制的特点与历史作用》等资料整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概述“秦人”灭六国后为“中国版图之确立”所做的贡献,并指出秦统一的积极影响。

(2)结合所学知识,指出唐代、宋代的地方行政区划。根据材料二结合所学知识,概括元代行省制创立的意义,并指出材料中“却无根本的变动”的含义。

材料一 一些有识之士继承并发展了明清之际讲求“经世致用”的传统,反对脱离实际,反对崇尚空疏,注意研究现实问题,主张向西方学习,倡言改革,以达到强国御侮的目的……魏源认为,西方资本主义国家之所以富强,除因为拥有装备精良的军队外,更重要的是由于建立了一套近代化的工业……他强调在发展近代工业时,应“尽得西洋之长技,为中国之长技”,并相信中国人完全有能力把祖国建设成为一个富强兴盛的国家。

——李德征等《中国近代史》

材料二 康有为对儒家精神的重新诠释,并不具有纯学术的意义,他的目的只是为了中国的变革与发展,只是为了政治的需要,因此当甲午战争爆发之后,特别是《马关条约》签订之后,康有为义无反顾地投身于现实政治斗争中去……关于西方诸国之所以富强的原因,康有为认为西方诸国之所以富强并不单单是西方依靠军事上的强大、向外不断扩展、不断寻求殖民地的结果,而是在强兵之外,尚有治法与文学……在公车上书中是他提出的所谓“议郎”制,不仅继承了中国传统社会举荐体制的官吏选拔优点,而且赋予议郎们“上驳诏书,下达民词”的权力,实际上是要求建立西方近代国家比较普遍实行的代议制,最终达到“君民同体,情谊交孚,中国一家,休戚一共”的政治局面,具有浓厚的政治体制改革意味。

——马勇《中国近代通史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括魏源“师夷长技”主张提出的背景及其社会影响。

(2)据材料二,指出康有为思想的新发展。其发动的变法运动对中国近代化进程有何积极影响?

(3)综合上述材料,简析魏源、康有为的思想有何共同之处?

材料一 宋代农村经济较以前虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓‘刀耕火种’也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》等

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖,并十分重视灾后的防治。1934年,行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作,规定“凡制肥、选种、改良农作方法、活泼农业金融、流畅农产品运销,悉以合作社为指导,并改进之。”通过该运动,加强了政府通盘筹划的能力。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》等

材料三 1980年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望,他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——摘编自萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一,指出宋代农村经济的发展状况。

(2)根据材料二,概括国民政府农业建设运动的主要措施;并结合所学知识,分析其积极影响

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1980年代中国农村改革的背景并说明其意义。