| A.工匠对官府存在很强的依附关系 | B.官府控制私营手工业的经营 |

| C.官营手工业中出现资本主义萌芽 | D.工匠遭受多方面的压迫剥削 |

| A.体现了孔子劝谏统治者实行仁政的主张 | B.有利于儒家思想在当时得到统治者的推崇 |

| C.表明“富民和教民”是孔子治国思想的重要内容 | D.主张有利于租佃制经济的高度发展 |

材料一 北宋苏轼提出:“古者以民之多寡为国之贫富……国家承平百年,户口之众有过于隋。然以今之法观之,特便于徭役而已。国之贫富何与焉。非特无益于富,又且以多为患:生之者寡,食之者众,是以公私枵然而百弊并生。”明代冯梦龙曾提出:“不若生一男一女,永无增减,可以长久。若二男二女,每生加一倍,日增不减,何以养之?”清代学者洪亮吉则说“今为农者十倍于前,而田不加增;为商贾者十倍于前,而货不加增;……所入者愈微,所出者愈广,于是士农工贾各减其值以求售,布帛粟米又各昂其价以求出市。此即终岁遑遑,而自好者居然有沟壑之忧,不肖者遂至于生攘夺之患矣。”

——段塔丽《中国古代人口控制思想及其现代意义》等

材料二 梁启超曾提出“大地百物之产,可以供生人利乐之用者,其界未有报,其力皆藏于地,待人然后发之。”因此“尽地力者,农、矿、工之事也。”如能采取先进技术,充分利用地力,“虽生齿增数倍,岂忧饥寒哉?”薛福成认为西方国家“善寻天地,天涯海角,无阻不通,无荒不垦。彼以此治民,虽人满,何尝不富也”。因此,他主张与巴西、墨西哥等国签订合同,订立协议,“许其招纳华工”。孙中山则提出,一方面,“沿海沿江烟户稠密省份,麇聚之贫民无所操作”,存在大量失业人口;另一方面,西北和蒙古地区,都是“土旷人稀,急待开发”;还有“中国现时应裁之兵,数过百万,生齿之众需地以养”。所以他提出“以国民需要之原则衡之,则移民实为今日急需中之至大者”。1918年出版的陈长蘅的《中国人口论》,认为“今日之中国不能以民众为可恃,而应当力求国民品质与能力之增高”。

——李永芳《中国近代人口管理思想述论》等

回答:

(1)据材料一概括材料中共同的人口思想,结合所学知识简析宋以后人口问题突显的社会经济背景。

(2)概括材料二中的人口管理思想。结合所学知识,分析近代人口思想得以发展的主要原因。

20世纪初,我国兴起国民教育风潮,一批国人编著的地理学教科书纷纷问世,其中叙述,不乏时代的印记。

●中国之西界,踞亚洲之中枢,与英、俄两国属地相接。……东隔东海,与日本国相望。南临南海,接法属之安南,及英属之缅甸。西南隔大山,与英属之印度分界。自西而北而东北,包中国之三面者,皆俄国之属地也。唯东北部之南境,隔鸭绿江,与朝鲜国相连。

——张相文《蒙学中国地理教科书》,文明书局1903年版

●亚细亚洲……凡十数国,惟中国版图最广,气候适宜,民庶尤众,为四千年来文化发达、世界著名之大国。余国或为藩属,或与互市,皆环处东北西三部而分治焉。

——曾世礼《初等小学中国地理教科书》,涪州小学堂1905年版

●外国与我有约者,凡十七国。又择通商要埠,分驻领事,约束己民,觇察利害。然外国人民之居我国者,不为我国法律所辖,由其国领事自治。……国之耻欤,吾民之羞也。

——谢洪赉编辑《最新高等小学地理教科书》,商务印书馆1906年版

●人种高下,分为三等。第一曰文明,德慧术智,曰发达而有进步者。第二曰半文明,文字义理,稍别于野人,然物理不明,惑于鬼神,笃于守旧,不知变法求新焉。第三曰野蛮,人各一心,不公不群,渔猎为生,罔知耕种,文字义理无闻焉。

——陈独秀《小学万国地理新编》卷上,商务印书馆1902年版

试对20世纪初地理教材的编写意图做出解释。

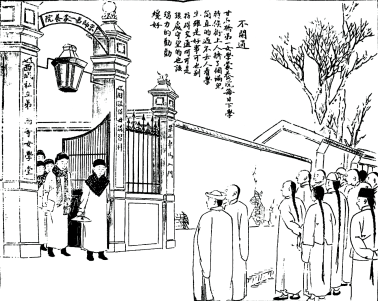

“女学宏开”

材料一 梁启超《倡设女学堂启》(节录)(1897年)

上可相夫,下可教子,近可宜家,远可善种,妇道既昌,千室良善,岂不然哉!岂不然哉!……区区一学,万不裨一;独掌湮河,吾亦知其难矣。然振二千年之颓风,拯二兆人之吁命,力虽孤微,乌可以已?夫男女平权,美国斯盛;女学布濩,日本以强。兴国智民,靡不始此。三代女学之盛,宁必逊于美、日哉?遗制绵绵,流风未沫。复前代之遗规,采泰西之美制,仪先圣之明训,急保种之远谋。……天下兴亡,匹夫有责。

——陈平原、夏晓虹编注《图像晚清珍藏本》

材料二 下图为1907年北京《日新画报》登载《不开通》的图文

“甘石桥第一女学蒙养院,每日下学时候,街上人挤了个满儿,简直的过不去人。看学生虽是好事,可也别妨碍交通呵。可是该处守望的,也该竭力的劝劝才好。

请你提取材料信息并结合所学知识,以“女学宏开”为题写一则历史短文。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

材料一 如表所示史料均反映明代中后期社会情况。

| 史料 | 史料 出处 |

| “浙江钱尚书治第时,多役乡人,而砖凳亦取给于彼” | 明代文林《琅琊漫抄》 |

| “吴中士大夫田连阡陌,受请寄,避徭役,贻累闾里,身殁而子孙为流佣者多矣” | 明代钱谦益《牧斋初学集》 |

| “(明代后期)朝廷有命令,必传之态度监,太监传之管文书官,管文书官方 传至臣等;内阁有陈说,必达之管文书官,管文书达至太监,太监乃至御前” | 明代余继登《典故纪闻》 |

| “是秀才一得出身,即享用无白银田二百亩矣”。“又贫生无力完粮,奏销豁免。诸生中不安分者,每日朔望赴县恳准词十纸,名曰‘乞恩’。又揽富户钱粮,立于自名下隐吞。故生员有‘坐一百走三百’之谣” | 明代范三廉《云向据目抄》 清代顾公燮《丹午笔记》 |

材料二 针对一条鞭法,襄阳李公曰:“以各项银差并力差工食合为一处,计银若干数,然后照丁高下,粮多寡,以此银派征之。征毕,则分此以为银差起解,及为官觅力差人之工食也。百姓完此外,无一事矣。法仍宜民哉……”而黄宗羲则说:“有明两税丁口而外,有力差,有银差……一条鞭法……是银力两差并入于两税也。未几,而里甲之值年者,仍复纷然,其后又安之。谓:‘条鞭,两税也,杂役,值年之差也。’岂知其为后出之差乎?使银差力差之名不去,何至是杂役耶!故条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣。”

——摘编自梁方仲《明代一条鞭法的论战》

(1)根据材料一,指出明代中后期存在的社会问题,并结合所学知识分析其出现的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述襄阳李公、黄宗羲对明代中后期税制改革的看法。

7 . 材料一 美利坚合众国之为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世袭之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!

华盛顿,异人也……不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公……余见其画像,气貌雄毅绝伦,呜呼,可不谓人杰矣哉!

——徐继畬《瀛寰志略》(1848年)

材料二 “(美国在40年前尚无铁路)今通计国中六通四达,为路至21万里。凡垦新城,辟荒地,无不设铁路以导其先;迨户口多而贸易盛,又必增铁路以善其后。开国仅百年,日长炎炎,几与英、俄相伯仲。”

—— 薛福成《创开中国铁路议》(1878年)

材料三 美国支配政界之实权者,政党也。……(共和党和民主党)在政治界,如车之两轮、鸟之两翼,缺一不可。而美国卒以此两者之相竞争、相节制、相调和,遂以成今日之治。

……美国政治家之贪黩,此地球万国所共闻也。……美国之官吏,成一拍卖场耳(一党上台,官吏全换)……此实共和政治之最大缺点也。

……黑人之自由权,不过名义上耳,……非得市会之许可,不能移住他市。……无他,人种上之成见则然耳。美国独立檄文云:凡人类皆生而自由,生而平等。彼黑人独非人类耶?呜呼!今之所谓文明者,吾知之矣。

……夫自由云,立宪云,共和云,是多数政体之总称也……吾今若采多数政体,是无以异于自杀其国也……。如冬之葛,如夏之裘,美非不美,其如于我不适何!

——梁启超《新大陆游记》(1903年)

1.材料一中,徐继畬说美国“一何奇也”,“华盛顿,异人也”的理由是什么?2.根据材料,分别概述材料产生的时代背景。

材料一 战国时期,周王室的统治逐渐崩溃,奴隶制度也在逐渐解体,加速这一解体的催化剂就是各国一系列的变法。“秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之”,秦国在整个争霸战争中处于劣势,时刻有亡秦的危险。秦孝公求贤若渴,强烈支持商鞅变法。商鞅不负秦孝公的厚望,变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了秦国的社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

材料二 大抵天下之事,久则不能无弊,固宜通变,然须合乎人情。宜于土俗,从容改图,而后天下蒙其福。宋至神宗,国势颇不振矣,安石所谓变风俗、立法度,未为不是。但其不达事理,不识时宜,直任己见而专务更张,遂使天下霭然,丧其乐生之心,而君子为之一空。有才而无识,可胜惜哉!若王安石起初不可谓非君子也,特因性执而少容,好学而泥古,遂至引用小人,基宋室之祸

——摘编自张居正《资治通鉴直解》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅变法的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对张居正评价王安石变法的看法,并说明理由。

材料 曹操形象演变的过程

| 时期 | 内容 | 出处 |

| 西晋 | 太祖运筹演谋,鞭挞宇内,……抑可谓非常之人,超世之杰矣。 | 陈寿《三国志》 |

| 南朝 | 操虽姿貌短小,而神明英姿。 | 《世说新语》 |

| 唐朝 | 君不见魏武(曹操)草创争天禄,群雄睚毗相驰逐。昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。 | 张说《邺都引》 |

| 北宋 | 以魏武之暴戾强伉,其蓄无君之心久矣。乃至没身不敢废汉而自立,岂其志不欲哉?犹畏名义而自抑也。 | 司马光《资治通鉴》 |

| 宋朝 | 阿瞒(曹操)长驱压吴垒,饮马长江投马棰。英雄只数大耳儿(刘备),仿佛芒砀赤龙子。 | 程俱《北圃怀古》 |

| 金、蒙古 | 阿瞒(曹操)狐媚无多罪,谁作桓文得到头。 | 刘昂《读三国志二首》 |

| 元朝 | 汉家一片当时土,肯为好雄载歌舞。销尽曹瞒(曹操)万古魂,落日漳河咽。 | 吴师道《铜雀台》 |

| 明朝 | 刻意强调曹操装病谄叔、杀吕伯奢全家、屠徐州、哭袁绍、梦中杀人等一些情节。 | 罗贯中《三国演义》 |

——摘编自曹龙《曹操形象演变研究》

根据材料,指出曹操形象发生的变化,并结合所学知识,做出合理解释。(要求:持论据,表述清晰。)

材料一 泰西之立国有三:一曰君主之国,一曰民主之国,一曰君民共主之国……惟君民共治,上下相通,民隐得以上达,君惠亦得以下逮……犹有中国三代以上之遗意焉……苟得君主于上,而民主于下,则上下之交固,君民之分亲矣,内可无以乱,外可无以悔……由此而扩充之,富强之效亦无不基于此矣。泰西诸国,以英为巨擘,而英国政治之美,实为泰西诸国所闻风向慕,则以君民上下互相联络之效也。

——摘编自王韬《弢园文录外编》

材料二 孙中山认为“中国古昔……有所谓"民为贵,君为轻",此不可谓无民权思想矣。然有思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。他强调“民国之国家,为全国国民所公有;民国之政治,为国民所共理;民国之权利,为国民所共享”。

——摘编自《孙中山全集》

(1)根据材料,概括指出王韬与孙中山民主思想的异同。(2)根据材料并结合所学知识,简析近代中国民主思想兴起的历史必然性。