材料一 唐代借债人可以通过宅舍、田地甚至是牛羊、粮食等进行质押借贷。此外,借债人还可以通过保证人担保的方式借贷。唐代政府规定过民间借贷利率的上限,如果利息超过本金后再计息索债,或者计复利(民间称“驴打滚利”),则政府不予承认和保护。《唐律疏议》对于借款违约的情况作了详细规定。唐代政府禁止郡县官僚私人放贷,天宝九年(750年)政府下令;如郡县官僚放贷取利则先予免职,放贷所获收益收归政府;禁止家庭成员私自抵押家产借款以及向入境少数民族放贷。

——摘编自李莹、张兴胜《唐代的民间借贷》

材料二 宋代政府鼓励民间私人放贷,比如在灾荒之年,政府一般不进行放贷,而是通过私人放贷来帮助小农渡过难关。针对民间借贷行为中的高利贷、违法借贷行为,宋代政府则不断规范并进行限制打压。宋代民间借贷关系已经影响到社会各阶层,小农为借贷的主要群体,地主则为放贷的主要群体。商人、手工业者从事借贷活动的情况也非常多见。宋代有“京债”一说,指的是官员被任命后,在京师置办行装、支付旅费等借贷活动。还有部分退职官员由于俸禄降低,只好典当衣物、租借耕牛,自己从事农业生产来补贴家用。

——摘编自杨瑞璟《宋代民间借贷的特点与积极作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐代民间借贷的特点。(2)根据材料一、二、指出相较于唐代,宋代民间借贷的不同,并结合所学知识分析其原因。

材料一 邓小平在会见基辛格时说,“在建立在殖民主义、帝国主义、霸权主义基础上的旧秩序”,使得“贫国与富国的差距越来越大”。而“新的政治秩序就是要结束霸权主义,实现和平共处五项原则”。最经得住考验的不是霸权政治,不是集团政治,而是和平共处五项原则。只有坚持和平共处五项原则,才能建立国际政治新秩序“使它同国际经济新秩序相适应”。

——摘编自罗昱《处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式》

材料二 二战后,亚非拉民族民主运动蓬勃发展。全球殖民体系土崩瓦解,发展中国家作为国际舞台上举足轻重的力量逐渐崛起……西方列强不甘心将殖民利益拱手相让,不断打压发展中国家……因此,加强相互间的团结合作,反对新老殖民主义,捍卫民族独立,维护世界和平与合作,既是亚非独立国家的迫切愿望,也是万隆会议召开的根本宗旨。

——摘编自余建华《万隆会议与中国亚非外交》

(1)根据材料一,分析新中国提出并强调和平共处五项原则的必要性。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳万隆会议召开的背景,并指出中国对万隆会议的贡献。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对新中国初期外交的认识。

材料一 两场久远的战争,中国耻辱的近代史序幕,就在一阵一阵枪炮声和呐喊声中拉开了。此后,西方殖民主义者凭借着与清政府签订的不平等条约,以及获得的特权,带着资本主义的“各类成果”来到了中国,在通过口岸及所侵略的地区,从多个方面都影响了中国历史的发展进程。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

材料二

(1)结合所学,写出“两场久远的战争”的名称。根据材料一,概括“两场久远的战争”“影响中国历史的发展进程”的表现。

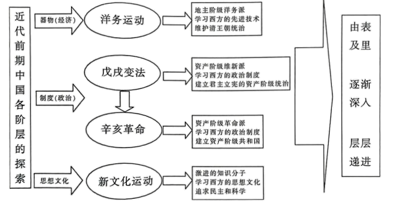

(2)材料二是某班学生绘制的“近代前期中国各阶层的探索”思维导图,其存在着明显不足,忽略了某些阶级或阶层的努力。请结合所学,仿照思维导图,增加两个重大事件,并且说明增加的理由。(要求:层次清楚,说明部分要表述成文,史论结合,逻辑严密)

材料一 实现中华民族伟大复兴,是近代以来中华民族共同的梦想。为了实现这个伟大的梦想,从中国近代以来,中国社会各个阶级包括地主阶级、农民阶级、资产阶级进行了一系列的艰苦探索和抗争,虽然最终都以失败而告终,但是中华民族勇于探索的追梦精神是中华儿女的宝贵精神财富。

——摘编自刘文《近现代中国各阶级追逐“中国梦”的历史考察》

材料二 五四前后中国民族主义的发展与深化之最集中表现,即在自觉理解了反帝反封建二者的统一、并以日趋自觉的态势推进爱国斗争。轰轰烈烈的“国民革命”在全国兴起正反映了这一新的历史场景。

——摘编自卫金贵《论五四时期的中国民族主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代地主阶级、农民阶级和资产阶级为“实现中华民族伟大复兴”而开展的运动(每个阶级各列举两例),并简要分析为什么说这些运动都是失败的。(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四时期中国“民族主义的发展与深化”的表现。

材料:李斯,出生于战国末期,楚国上蔡人,年轻时曾做过掌管文书的小官,后拜儒学大师荀子为师,同荀子一起研究“帝王之术”。李斯来到秦国,投入丞相吕不韦门下,他上书秦王,劝说其建立帝业、统一天下,因此受到重视,被任命为长史。李斯不仅在大政方针上为秦王出谋划策,还在具体方案上提出意见,他劝秦王拿出财物,重贿六国君臣,使他们离心离德,不能合力抗秦,以便秦国各个击破。这一谋略卓有成效。秦王下“逐客令”后,他上《谏逐客书》,说明了历史上外国人才对于秦国的重要性,秦王读后派人追回李斯,并封他为廷尉。公元前221年,秦王完全兼并了六国,统一后面临的第一个问题就是如何管理这个大一统的国家。丞相王绾、博士淳于越认为应实行分封制,李斯坚持置郡设县、遣官治理并被采纳。淳于越因坚持实行分封制,激怒秦始皇,李斯竟建议秦始皇下令“焚书”,对中国文化造成了极大的损失。

——摘编自冷成金《读史有学问》

(1)根据材料,概括李斯为秦国的大一统事业作出的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简述李斯在中国古代文化史上的影响。

材料一:1791年8月,奥地利皇帝和普鲁士国王发表联合声明,声称要恢复法国的“君主统治”,即使动武也在所不惜。1792年4月法国对奥宣战,消息传到东部城市斯特拉斯堡,在此戍边的工兵大尉鲁热·德·李斯勒,仅用几个小时便谱写成令他流芳百世的《献给鲁克内尔元帅的莱茵军团战歌》。这曲战歌流传到法国南部地区的马赛,由驰援首都的马赛志愿军传播到巴黎,立即被人民传唱,并称之为《马赛曲》。歌词写道:“前进!祖国的儿女,光荣的日子已经来临。暴君正对着我们,举起染满鲜血的军旗……”令人产生勇往直前、义无反顾的巨大精神力量。1795年,《马赛曲》首次被定为法国国歌。后来《马赛曲》一度被禁唱,1879年2月其国歌地位才被恢复。

——摘编自唐伯新《法国国歌(马赛曲)的历史沿革》

材料二:《义勇军进行曲》不仅在共产党直接领导的抗日军民中传唱,而且一遍又一遍地回荡在国统区的大街小巷,形成了万众一心、同仇敌忾的抗战氛围。随着抗日烈火的蔓延,从东南亚到马来群岛,从朝鲜半岛到大洋彼岸,到处回响着《义勇军进行曲》那激昂奋进的歌声。新加坡广播电台每次播音都以《义勇军进行曲》开始。1940年,著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊用汉语演唱了《义勇军进行曲》,并在一年后灌制了唱片,使这首歌享誉世界。第二次世界大战即将结束之际,在盟军庆祝凯旋的曲目中,有《马赛曲》《第五交响曲》等,《义勇军进行曲》也赫然名列其中。

——摘编自顾育豹《中国抗战催生(义勇军进行曲)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析《马赛曲》创作的背景。

(2)根据材料二概括《义勇军进行曲》广泛流行的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明《马赛曲》和《义勇军进行曲》两首歌曲流传的相同之处。

材料一 卢梭提出:“通过理想的社会契约建立起来的东西是主权而不是政府,主权总是在人民这一边,因为人民实际上就是公民的集合体。”既然“每个人都把自己奉献出来”。“转让是毫无保留的”,“我们在共同体中接纳每一个成员作为全体之不可分割的一部分”。那么作为公共意志的主权的承担者,必须是全体的人民,是“他们集体地”称之的人民。卢梭认为,主权在本质上是由公意构成的,而意志又是绝不可以被代表的。“它只能同一个意志,或者是另一意志,而绝不能有什么中间的东西。”法国作为卢梭学说的故乡自然首先受到这个理论的影响。从整个人类社会政治文明发展的角度来看,卢梭的学说无可争议地具有积极的作用。

——摘编自《卢梭的人民主权思想》

材料二 19世纪末20世纪初,作为中国的道德精英分子,梁启超在重新审视传统文化的时候,清醒地看到了其独特于西方思想的形态和特有的价值。无怪乎美国学者列文森认为:梁氏在1898年至1911年流亡日本期间,在知识上离开了中国传统,但在感情上却放不开,仍依恋着中国文化。戊戌政变失败后,流亡日本的梁启超在那里接触到了以卢梭为代的资产阶级启蒙思想家们的学说。他在《清代学术概论》中称:“启超平素主张,谓须将世界学说为无限制地尽量输入。”流亡期间,他与孙中山交往日益密切,对孙中山的武力革命逐渐持赞成态度。

——摘编自《梁启超戊戍变法前后政治思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括卢梭民权思想的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超思想的特点及其形成原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析卢梭思想的历史影响。

材料 孝文帝刚在洛阳定居下来,立即拟定除皇族九姓(包括元氏共十姓)最尊贵外,以勋臣八姓为最高门第。其他各个宗族也按照祖宗官位高低分别列入姓族。一般的本族人民被排斥在姓族之外,成为庶姓编户。汉士族原有门第等级,孝文帝又重新辨别其高下,承认清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏等汉族大姓为郡姓之首。在郡姓内,各按其祖宗阀阅的不同,分为甲、乙、丙、丁四等,称为四姓。汉人四姓与鲜卑八姓地位相等,享有同样特权,不得授予卑官,还通过法令形式,确定“以贵承贵,以贱袭贱”。他还自己带头,并要求皇族娶汉族名门士家之女为妻。

——摘编自马德真《论北魏孝文帝》

(1)根据材料,概括北魏孝文帝士族制度改革的举措。

(2)根据材料并结合所学,分析北魏孝文帝士族制度改革的影响。

材料一 鸦片战争后,自然经济开始瓦解……越来越多的农民靠出卖自己的劳动力谋生,这为民族资本的发展提供劳动利益市场。中国的官僚、地主、商人在外资企业高额利润的刺激下,在爱国心的驱使下,开始投资创办近代企业。洋务派民用企业为民族企业的创办积累了生产经验,培养了技术力量。于是19世纪六七年代中国出现了民族资本主义。

——摘编自张祖良《近代时期的中国资本主义》

材料二

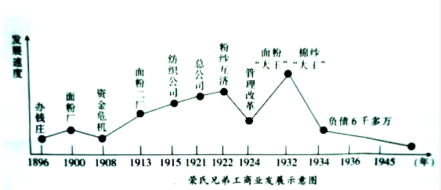

(2)根据材料二,指出荣氏兄弟开办的产业的特点,并结合所学知识分析1915年左右荣氏家族产业得以崛起的原因。

材料一 唐代的士人出身,可分为三种:一是生徒,出自学馆(此沿汉代博士弟子制)。二是乡贡,出自州、县(此沿汉代郡国察举孝廉制)。三是制举(此沿汉代贤良方正制,目标求才,由天子亲自考核)。州、县贡举又分诸目,最著者有秀才、明经、进士。“大抵众科之目,进士尤为贵。其得人亦最为盛焉”。凡秀才,试方略策五道,以文理粗通为上上、上中、上下、中上,凡进士,四等为及第。凡明经,先贴文,然后口试,问经大义十条,答时务策三道,亦为四等。凡进士,试时务策五道,帖一大经,经、策全通为甲第。贡士的怀牒自列于州、县。贡士集试于中央。

——摘编自钱穆《国史大纲》、欧阳修等《新唐书》

材料二 唐代科举是由门阀贵族政治向士人政治转型时期的人才选拔制度。唐代科举尽管尚且不够严密、成熟和精致,也有浓厚的人情色彩,但它展现出了勃然的活力和生机,促使整个士人群体实现个人价值之自主意识的空前觉醒。从更深层次的社会意义而言,其最大的时效是推动了地主阶级内部等级的重新组合和权力的重新分配,从而推动士庶地主由分野逐步走向合流。同时,由于崇尚进士和诗赋文章的风气浸移于社会,文化下移的趋势不断加强。

——摘编自侯力《科举制度与唐代社会》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐代科举制度的特点,并指出唐朝科举取士主要考察的士人的能力。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析唐代科举制度的影响。