材料一 汉朝的“海上丝绸之路”从广东出发,可达东南亚和南亚。武帝时有外国使者前来进献后,武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、奇石、异物。两宋的“海上丝绸之路”从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。政府先后在广州、泉州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法。宋朝主要出口纺织品、陶瓷、茶叶等商品,外贸分官营和私营,以后者为主。

——摘编自《中国古代史》

材料二 从历史维度看,各国之间的联系从来没有像今天这样紧密。从现实维度看,我们正处在一个挑战频发的世界。……古丝绸之路绵亘万里,延续千年,一代又一代“丝路人”架起了东西方合作的纽带、和平的桥梁。历史告诉我们文明在开放中发展,民族在融合中共存。商品和知识交流带来了观念创新,比如佛教源自印度,在中国发扬光大;儒家文化起源中国,受到欧洲思想家的推崇。在这条大动脉上,资金、技术、人员等生产要素自由流动,商品、资源、成果等实现共享,罗马、安息等古国欣欣向荣,中国汉唐迎来盛世。

——摘编自习近平《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲

请回答:

(1)根据材料一,与汉朝相比,宋代“海上丝绸之路”发展有何特点,并结合所学知识分析宋朝海外贸易繁荣的有利因素。

(2)根据材料二概括“一带一路”战略提出的背景,并提炼丝路精神的核心内涵。

(3)综合上述材料,指出中国重提丝绸之路,共建“丝绸之路经济带”的现实价值。

2 . 阅读下列材料:

材料一徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

一一白居易《朱陈村》

材料二有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料三一个人口几乎占人类1/3的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

一马克思

请回答:

(1)材料一反映的是什么经济模式?这种经济发展模式有何特点?

(2)材料二中,宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识列举其泛起“微澜”的表现。

(3)材料三中的“时势”是指什么?“安于现状”和“人为的隔绝于世”反映了当时清政府怎样的政策?并回答这些经济政策给中国发展带来的消极影响?

材料一 臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。……上下不和,则阴阳缪戾而妖孳生矣,此灾异所缘而起也。……《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民如所从矣。

﹣﹣《汉书•董仲舒传》

材料二 天下事有大根本,有小根本。正君心走大本。臣闻人主所以制天下之事者,本乎一心,而心之所主又有天理、人欲之异。二者(天理、人欲)一分,而公私邪正之途判矣。盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾疚,循之则其心私而且邪。

﹣﹣摘编自朱熹《朱子语类•论治道》

材料三 在黄宗羲那里,改变君权过重,由于皇帝胡作非为而“丧天下“的办法,已开始放弃了二程、朱、王专门要求“正人心”和“格君心之非”,而企望通过建立现实制度来得到保障,这可以看做“内圣”之学有了向外的新开拓。

﹣﹣摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

(1)根据材料一,指出董仲舒的主要观点。结合所学知识,简述其影响。

(2)根据材料二,概括朱熹“君权观”的新特点。结合所学知识,指出其思想来源。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明清时期儒学“新开拓”的主要表现,并分析原因。

材料一 (汉)高祖令贾人不得蚕丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏。汉武帝时,令贾人有市籍及家属皆无得名田以便农,一人有市籍,则身及家内皆不得有田,犯令者,没入田货(货指田中所出)。农商之分,实自此始。

——据司马迁《史记》等

材料二 北宋东京城简易图

材料三 清朝时为了推行抑商政策,采取大量对商业、手工业、运输业的禁止或者限制措施,如用行会制度限制工商业自由发展。清政府就是利用这种制度对从事国内贸易的商业资本进行有效的垄断与控制,从而达到既能使商业资本为封建政治、经济服务,又能对商业资本瓦解封建经济的作用进行限制的目的。

——史慕华《中国古代的重农抑商思想与政策探究》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代对待商人的具体政策。

(2)据材料二所示地图,结合所学知识,指出宋朝城市商业活动的特点,分析抑商政策在宋朝的变化。

(3)据材料三,概括清政府抑制商业的表现及其根本目的综合上述材料与所学知识,谈谈你对古代商业政策变化的认识。

材料一 汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明初的对外政策存在着明显的双重性,一方面极力与周边国家发展友好关系,一方面对民间与外来者的交往又明令禁止。明太祖在实行海禁的同时,要求海外国家以“朝贡”的形式,由官方出面组织商人来华进行贸易,这就是“朝贡贸易”。明成祖朱棣不仅对朝贡使者放宽各种限制,予以免税优惠,而且在浙江、福建、广东复设三市舶司,专门负责海外诸国贡使附带进来的货物转速问题。对于朝贡国,明王朝不仅以丰厚的物资回赐给藩国的使臣,还用颇高的价格收购贡使所携带的部分私人商品,其余部分则允许使臣与中国境内商人自行交易,并且免除商税。明成祖还派遣郑和携带敕书及精致手工业品,遍踢海外诸国,招株其遣使来明朝贡,把朝贡贸易推向高潮。

——摘编自李金明《论明初的海禁与朝贡贸易》

(1)根据材料一,概括从汉至两宋海上丝绸之路的历史变迁。

(2)根据材料二,概括明初“朝贡贸易”的特点。

(3)根据材料一、材料二,比较汉至两宋对外贸易和明朝“朝贡贸易”有何异同点。

材料一 《齐民要术》卷一《耕田》对耕耱技术有详细要求。首先,要求“犁廉耕细”,即要求所耕犁条不能太宽,宽了就耕不深,耕不细。其次,要求根据墒情确定耕作时间:“凡耕地下田,不问春秋,必须燥湿得所为佳”。再次,耕地的深度,要求因时而定。

材料二

材料三 纵观中国经济体制改革的发展历程,不难看出我们走的是一条由易到难、从微观到宏观、外围到内核的渐进式道路。由外国内被的谢进式道略。1992—2002年是经济作制改革框架构建阶段。理论上破除了计划与市场经济属于社会基丰制度范畴的思想束缚,确立起中国经济体制改革的目标模式及基本框架。

——邱家洪《中国经济体制改革30年的演进路径与未来走向》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国农业经济的特点。

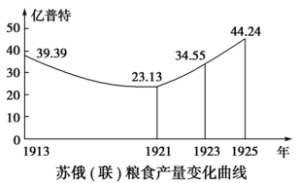

(2)结合所学知识,指出材料二中苏俄(联)粮食产量不断上升时期实行的经济政策并概述其作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出确立“中国经济体制改革的目标模式”的时间,并指出是何模式。

7 . 中国古代先民创造了高度发达的农耕文明,阅读下列材料:

材料一

农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积,此其分事也

——《墨子》

白居易的诗篇《朱陈村》,描写了唐代的农村生活景象:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。……”

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产模式?出现的根本原因是什么?根据材料一和所学知识,概括小农经济的特点。

材料二

有学者提出,大体而言,古代中国从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;甚至当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有信息革命、金融革命、商业革命……

(2)材料二中所说宋元时期的“新型经济”是指什么?依据材料二并结合史实指出宋代在“金融革命、商业革命”方面的具体表现。

材料三

明代隆庆、万历年间,蒲州张四维家族、王崇古家族、马自强家族,均是大商人家庭,三家联姻为亲戚,增强了其商业竞争实力。王崇古在河东业盐,张四维的父亲是长芦大盐商,累资数十百万,张、王二氏联手,结成了盐商团伙,控制了河东、长芦两处盐利,具有一定的垄断性,在亲缘集团的基础上又逐渐发展为地缘组织。

——张正明《明清时期的山西盐商》

而传统的城镇,商业机能则日渐浮现……1500~1800年的三百年间,方志资料显示这是一段市镇稳定成长时期,尤其在正德、万历年间以迄清代乾隆时代,市镇的数量平均增加一、二倍以上,而且有许多市镇达到空前的繁荣。

——刘石吉《明清时代江南市镇研究》

(3)根据材料三,归纳明清时期商品经济发展的新现象。明清时期,在农耕经济高度发展中分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这种变异具体指哪一现象?这一现象体现了怎样的历史发展趋向?

(4)作为农耕经济的补充,我国的手工业高度发达,曾长期居世界领先地位。简要介绍明代手工业发展的成就。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局

泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二

材料三 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省只主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料四 辽宁省档案馆的工作人员在整理档案时,意外发现了一份很多学者都未见过的“廷寄”。“廷寄”就是皇帝写给大臣的密信,系用牛皮纸封制,两行漂亮的繁体楷书书写在信封两侧:“署理军机处封寄,候补侍郎廷开拆”。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的“创制”和秦朝以后的“变局”分别是什么?

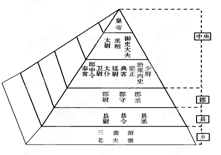

(2)材料二中的结构图反映了什么地方行政制度?它有什么特点?

(3)材料三体现了唐朝中央机构有何重大的调整变化?这种变化产生了什么历史影响?

(4)材料四体现的机构名称是什么?它有什么特点?

(5)结合所学知识,概括以上四则材料所反映的政治制度的演进趋势。

材料一:二十六年……遂并天下……丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之,请立诸子,唯上幸许。”……廷尉李斯议曰:“周文(王)武(王)所封子弟同姓甚众,……相攻击如仇雠(仇敌),诸侯更相诛伐(混战),周天子弗(不)能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,……甚足易制(容易控制)。……置诸侯不便。”始皇曰:“……廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)秦王嬴政即位那一年(即秦王嬴政元年)是公元前246年,那么材料中“二十六年”指哪一年?李斯主张建立郡县制,根据材料,指出他的理由是什么?

材料二: 汉武帝创始了一条新的法制,即派遣中级人员(六百石俸禄)巡行郡国,察考大吏(二千石俸禄)的成绩和罪恶,随时向中央快速汇报,这种官职叫“刺史”。

注:“石”为粮食重量单位,品级高的官员俸禄高,汉代俸禄折算成粮食。

——赵俪生《赵俪生文集·第三卷》

材料三: (西汉)成帝末,翟方进、何武乃言:“《春秋》之义,用贵治贱,不以卑临尊。刺史位下大夫,而临二千石,轻重不相准。请罢刺史,……”而朱博以汉家故事(指汉代的传统制度),置部刺史,秩卑而赏厚,咸劝功乐进(指为获皇帝赏识,积极性高)。……”于是……复置刺史。

——顾炎武《日知录·卷九》

(2)请将材料二和材料三进行对比阅读,然后用材料二中的信息解释材料三中“以卑临尊”的含义。结合材料和所学知识,解释刺史“秩卑”有什么积极作用?

材料四:古代战争水平不高,崇山峻岭、长河大川都是天然的防守工事。因此如岭南山地,如四川盆地,如山西高原,都是地理条件极佳的割据区域。……元代的省……无视历来与划界密切相关的几条最重要的山川边界一一秦岭、淮河、南岭、太行山一一的存在,……陕西行省越过秦岭而有汉中盆地;湖广行省以湖南、湖北为主体而又越过南岭有广西;江西行省也同样跨过南岭而有广东;……至于江浙行省,乃从江南平原逶迤直到福建山地。

——周振鹤《犬牙相入还是山川形便?——历史上行政区域划界的两大原则》

(3)根据材料,判断元代行省划界的原则是什么?根据材料,结合所学知识,概括元代采用这种划界原则的原因。

(4)根据所学知识,说明中国古代中央对地方控制演变的特点。

材料一 毛泽东开拓新民主 主义革命道路时,重视中国近代的社会经济发展情况,中国是微弱的资本主义经济与严重的半封建经济并存,自然经济的绝对优势表现出的特殊城乡依存关系,即城市离不开农村,农村却可以相对脱离城市独立存在。国内各反动派的势力范围和统治力量在全国分布不均、强弱不平。毛泽东在突出分析近代中国经济政治发展的不平衡及具体表现之后明确指出:“这个特点, 不但基本地规定了我们政治上的战略和战术,而且也基本地规定了我们军事上的战略和战术”。

——摘编自阙正红《毛泽东开拓新民主主义革命道路的方法及其当代价值》

材料二 十一届三中全会是社会主义建设时期的 “遵义会议”,实现了我国社会主义建设由挫折走向胜利的转折,使党摆脱困境,走上健康发展的道路,成为开创社会主义现代化伟业的良好开始。十一届三中全会的首要任务是,在国民经济不能满足人民基本需要的关键时刻,遵循经济规律和自然规律,把一切工作的重心放在发展生产力、解决人民温饱、稳定国家局势、提升人民物质水平上,让我国的经济健康而稳健地发展。同时通过改革开放的正确决策,实现中国现代化的宏伟目标。

——摘编自蒋利佳《遵义会议与十一届三中全会之比较研究》

(1)根据材料一并结合所学如识, 指出毛泽东开拓的民主主义革命道路,并分析其依据。

(2)规据材料二并结合所学知识,概括社会主义建设时期的“遵义会议"所做出的伟大决策,并分析其历史意义。