材料一 孔子以“仁”为核心,主张“为政以德”。《论语》记载:“子贡问政。子曰:‘足食,足兵,民信之矣。’子贡曰:‘必不得已而去,于斯三者何先?’曰:‘去兵’。”孔子认为“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”又主张统治者“施取其厚,事举其中,敛从其薄”。孟子将孔子的仁爱理论发展为“仁政”的政治统治理念,主张将礼乐教化渗透于人民的日常生活中。

认为统治者要在纷争的战乱中取得胜利,不能单纯地凭借武力征讨,最关键的是实现民心的归向和支持。统治者要想获得民心,则必使百姓有“恒产”。孟子提出了“大农业”的概念,将林、牧、副、渔都纳入民生的范畴进行综合发展。

材料二 管子将人民对粮食的依赖性上升到国家的层面,统治者要实现社会秩序的稳定和统治的巩固,那么就必须保证人民无口腹之忧。管子对农业生产条件进行了细致的考察,将土壤及其产物分为九十种,建议当地生产者因地制宜,发展生产。商鞅大力实施其“农战”思想。在他看来,国家之强弱的关键在于粮食的多寡。商鞅将农业和战争紧密结合,以农养战,以战促农,把全国大部分劳动力都束缚在土地上,使其成为耕作者,从事农业生产,提高粮食产量。农民平时生产,战时则从戎打仗。为配合“农战”的顺利推行,他还提出限制人口流动,限制士大夫所养食客数量。

——以上材料均摘编自向德富、赵川《先秦儒法两家重农思想之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括儒家和法家重农思想形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析法家重农思想的影响。

材料一 文化和文学的重心下移,跟教育的普及有关……农村下层民众的孩子,学习基础普及的文化知识,主要靠的是分布于乡里村落的乡先生。有些科举落第者回归乡里,参与着不少村学、家塾,这些民间私学分布的时间、空间及其教学层次和灵活度,显然不是官办的州县学校以及书院所能比拟的。现在说到启蒙教育的课本,都会说“三、百、千”,也就是《三字经》《百家姓》《千字文》,《千字文》是最早的,南朝时候就有了。《百家姓》是北宋前期在江浙一带的吴越旧地出现的。《三字经》则出现更晚,一般认为是南宋后期王应麟编的,明代以后又有改动。这样的民间教育,启蒙式教学,渗透到平民阶层,奠定了中国文化近千年来广大而深厚的基础。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:宋代历史再认识》

材料二 汉唐时期是中国古代文化发展的重要阶段,这一时期的文化不仅取得了巨大成就,而且表现出鲜明的时代特征。总体来看,汉唐文化具有以下几个特点:一是统一与兼容;二是斗争与发展;三是继承与创新;四是吸收与消化;五是高潮与低谷。

——摘编自熊铁基《汉唐文化发展的特点》

(1)根据材料一、指出宋代基层教育的普及方式。结合所学知识,简要分析宋代文化下移的背景。(2)根据材料二、围绕“汉唐文化的特征”拟定一个论题,并结合所学知识予以阐释。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密)。

材料一 1957年12月18日,国务院出台了《关于制止农村人口盲目外流的指示》,明确指出:“农业人口大量外流,不仅使农业劳动力减少,妨碍农业生产的发展和农业生产合作社的现固,而且会使城市增加一些无业可就的人口,也给城市的各方面工作带来了不少困难。目前党和政府正在动员城市大批干部和中小学毕业生下乡上山,投入农业生产,当然更不允许农村人口盲目流入城市。”可是,在实现农业集体化的进程中,由于灾荒和来自城市的吸引力,使大量农民涌到了城市,致使大量农民从农业生产第一线流失。因此,制定严格的户籍迁移制度就被正式提上了议程。1958年1月,经过全国人民代表大会常务委员表决通过的《中华人民共和国户口登记条例》明确规定:“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入证明。”《条例》的颁布标志着新中国的户籍制度基本建立,也为城乡二元户藉管理体制奠定了基本格局。

——摘编自赵文远《新中国户籍迁移制度史研究

材料二

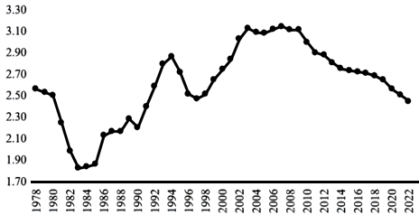

城乡居民收入比示意图(1978—2022年)

——摘编自徐唯桑《改革开放以来中国城乡居民收入差距变迁与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1958年中国户籍制度形成的原因和影响。(2)根据材料二并结合所学改革开放新时期的相关知识,围绕“城乡居民收入差距”自拟一个论题,加以阐述。(要求;写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 实现经济上赶超资本主义发达国家,是20世纪社会主义国家普遍实行的经济发展战略。第二次世界大战以后,新产生的绝大多数社会主义国家,都是第二次世界大战的被侵略、被压迫者,都是由民族、民主革命转变到社会主义革命的。同时,世界两大阵营的对立和战争威胁,使得这些社会主义国家工业化任务也更加迫切。社会主义只有在经济发展上表现出超过资本主义的优越性和速度,才有可能存在和发展。这是战后社会主义国家赶超型发展现和战略形成的根本原因。这种发展观可以苏联的工业化理论为代表。它作为20世纪20年代末到50年代初苏联的主流理论和指导思想,不仅对苏联,也对其他社会主义国家产生了深远影响。

——摘编自武力著《中国共产党与当代中国经济发展研究》

材料二 经过国民经济的恢复和近一年的酝酿,1953年9月,新中国正式形成过渡时期总路线,即“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。重工业优先的工业化战略的确立与迅速推进,直接影响和决定了中国在随后几十年中的经济运行方式和发展轨迹。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国成立初期社会主义工业化建设的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述新中国初期社会主义工业化建设的特点。

材料一 内藏库实际是宋朝皇帝亲自掌管的理财机构,号称“天子之别库”。内藏库财赋的用途较广,如仁宗明道二年(1033年)到景秸四年(1037年)正月,三司共向内藏库借贷钱帛917.2万贯匹。这种借贷往往是有借无还的。仁宗宝元元年(1038年),提取内藏库锦绮绫罗100万匹,“下陕西路市籴军储”。高宗绍兴三十一年(1161年),提取内藏库900万缗,用来犒赏军队。孝宗隆兴二年(1164年),秋霖害稼,“出内帑银四十万两,变籴以济民”。钦宗靖康初年,“御笔:内藏库支钱一万贯,付李彀充应副道君皇后修造使用”。

材料二 内藏库内部设监官,委派诸司使或副使(武臣)和内侍充任……元丰改制,内藏库名义上隶属户部和太府寺。户部所属金部右曹案“主行内藏受纳宝货、支借拘催之事”,太府寺兼管奉宸、内藏库的受纳事务。至于两库“支用多少”,户部和太府寺“不得以会计”“文籍舛谬,不得以稽察;岁久朽腐,不得以转贸”。两库“总领之者,止中官数十人”。徽宗时,内侍受到重用,“内侍总领内藏,予夺专己,视户部为僚属”。在这种情况下,内藏库全归内侍控制。南渡后高宗时,内藏库仍然不隶户部和太府寺。绍兴十三年,规定“有司辄敢(向内藏库)会问,与供报者,皆坐之”。于是,内藏库全由内侍管理,而与外廷无涉了。

——以上材料均摘编自张其凡主编《中国大通史·宋》

(1)根据材料一、概括宋代内藏库财赋的用途。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明宋代内藏库财政管理制度建立的背景和作用。

材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二,概述近代上海商业经济繁荣的表现,并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三,概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。

材料一

1962年版第三套人民币的壹元面值纸币上那个英姿飒爽的女拖拉机手原型人物是粱军,而她驾驶的拖拉机就是“东方红”拖拉机。1947年,17岁的粱军进入中国共产党人创办的乡村师范学校就读。在校期间,梁军积极报名参加拖拉机培训班,她驾驶着从苏联进口的拖拉机成为中国第一个女拖拉机手。50年代中期,随着农业社会主义改造的顺利进行,国家也开始大规模、有组织地开发北大荒。梁军也成为了北大荒建设队伍中的一员。1959年11月,洛阳第一拖拉机厂刚刚投产,就向北大荒国营农场运送了第一批13台“东方红”大型拖拉机。黑龙江省政府找到梁军,希望中国第一个女拖拉机手开第一台中国制造的拖拉机。

——改编自胡铁华《新中国第一个女拖拉机手——梁军》

材料二 木兰形象最早来源于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,该诗讲述了木兰代父从军的故事。以下作品均是以木兰为原型进行的创作。

| 时间 | 作品 | 主要片段 |

| 明代 | 杂剧《雌木兰替父从军》 | 花家女子木兰因父亲年老而易装从军,参与征讨黑山叛军的战役,最终凭借高超武艺生擒贼首豹子皮,得胜回朝,后辞去官职与王郎成亲。 |

| 1939年 | 电影《木兰从军》 | 木兰从军所去之地为匈奴所在严寒之地。木兰提出“不许贪赃枉法,不许欺侮百姓,不许临阵脱逃,不许徇私舞弊”等军纪。后来,她识破匈奴诡计,大败匈奴。 |

| 1956年 | 豫剧电影《花木兰》 | 木兰从军路上,同伴一直抱怨:“为什么倒霉的事,都叫男人来干?女子们在家中坐享清闲。”木兰大声争辩:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。男子打仗到边关,女子纺织在家园……有许多女英雄也把功劳建,为国杀敌代代出英贤,这女子们哪一点不如儿男!” |

| 1998年 | 迪士尼动画片《花木兰》 | 木兰被发现是女儿身后,被大军遗弃在冰天雪地中,这时的她异常沮丧。宠物木须龙安慰她,她是为了救父亲才到这种地步的,而她回答:“或许我并不是为了爹爹,也许这么做是想证明我自己有本事,这样往后再照镜子,就会看见一个巾帼英雄。” |

——改编自刘婷《中西方“花木兰”形象的建构》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国“东方红”拖拉机诞生的背景。

(2)从材料二中提取一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 中央人民政府成立时,财政经济极为困难。旧社会留下的畸形发展的投机资本在新解放城市继续兴风作浪,加剧物价上涨。“银元之战”确保了人民币的法定地位后,针对投机资本家大量囤积粮、棉、煤等再次掀起物价风潮,人民政府在全国集中调用相关物资,在涨价最猛的11月25日,上海、北京等大城市统一敞开抛售,物价迅速下跌。同时收紧银根,投机商因资金周转失灵而纷纷破产。国营经济取得了稳定市场的主动权。1950年3月,政务院决定统一全国财政收入、物资调度和现金管理。当年全国财政收支已接近平衡。同时随着整顿税收、推销公债等措施的实行,全国物价进一步回落并趋于平稳。

——摘自《中国共产党简史》(2021年版)

材料二 国民党政府曾利用官僚资本垄断国家的经济。这种官僚资本不但奴役人民而且也窒息私营经济的发展,应该将它没收。现在整个工业中有一半是属于私人经营的,它对国家的经济发展是有很大帮助的。我们对于私人资本采取限制政策,对有利于国计民生的私人企业要鼓励它经营,对有害的则要禁止。

——摘自周恩来《当前财经形势和新中国经济的几种关系》(1949年12月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国之初稳定物价措施的特点及经济意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析新中国建国之初对于资本的经济政策。

材料 从鸦片战争以后,中国社会开始向近代转型。其中包括社会文化的转变,而观念文化的剧烈变化,始终伴随着社会政治经济等一切领域从古代向现代的转变。实际上,从一定角度讲,观念文化的转变是一切领域转变的根本和关键。

从19世纪60年代的中体西用论,到90年代的优胜劣汰、适者生存的进化论和20世纪初自由、平等、博爱的资产阶级民主主义思想文化;从新文化运动提出民主与科学的理性主义思想文化,到社会主义思潮逐渐在新思潮中脱颖而出,各派思想主张和文化学说的最终目的,都是为寻求中国在国际上的平等地位,争取民族独立,为改造中国传统思想文化,为中国社会向近代的转型提供思路。

在革命实践中,孙中山的三民主义和新三民主义,毛泽东的新民主主义都为中国发展提供了重要的探索方向。而在社会实践中,实业家的“实业救国”和教育家的“教育救国”,也具有广泛的影响。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

根据材料并结合所学中国近代史知识,从中选择两个主张,进行比较性评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

材料一 西周的分封制度,造就了华夏系民族共同体与戎、夷、蛮、狄共同体犬牙交错、夷夏混居的族群分布格局。春秋以降,周王室在“礼崩乐坏”的大趋势下日益式微,由此失去了制衡诸侯和四裔诸族的天下共主地位。大国争霸、四夷交侵背景下的剧烈社会动荡,极大地推动和促进了各地族群的空前融合和相互认同。

——摘编自田广林、任妮娜《从夷夏异制到华夷一体:春秋战国时期的“中国”认同》

材料二 安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,但它从侧面也反映了边城范阳(安史叛军大本营)之地位的不断提升,即范阳作为横跨“华夷”政治中心地位的开始显赫,最终依次作为契丹——辽帝国的副都南京、女真金帝国的首都中都、蒙古世界帝国的首都大都。换一句话说,它意味着这不平凡的六百年孕育并实现了“中华”从“小中国”变型为“大中国”的“一次漂亮的转身”。

——摘编自(日)杉山正明《疾驰的草原征服者:辽夏金元》

(1)根据材料一并结合所学知识,从制度和战争两个方面分别简述中华各族如何增强一体同源观念。(2)根据材料二并结合所学知识,列举辽、金、元三个政权为大中国发展所采取的措施。