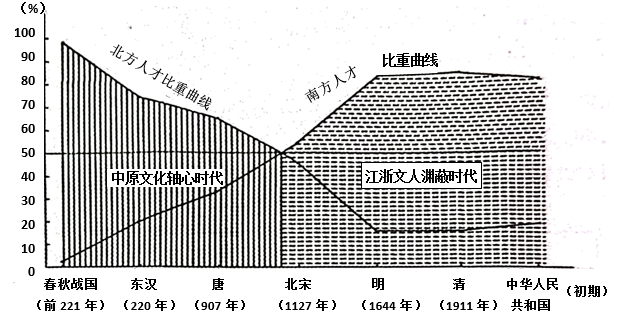

1 . 下图是中国北方与南方历代人才比重变化趋势图。该趋势( )

| A.体现了南方文化知识普及程度高 | B.反映了文化轴心与政治中心趋同 |

| C.表明人才比重失衡贯穿始终 | D.与区域经济发展水平相适应 |

年份 | 进口量 | 出口量 | 出(+)入(-)超量 |

1876—1880年 | 152.2 | 26.0 | -126.2 |

1881—1885年 | 169.2 | 40.4 | -128.8 |

1886—1890年 | 137.6 | 224.5 | -86.9 |

1891—1895年 | 71.7 | 616.7 | -545.0 |

| A.列强经济侵略加深 | B.官督商办企业的发展 |

| C.传统手工业的破产 | D.自然经济的逐步解体 |

| 年份 | 进口量 | 出口量 | 出(+)入(-)超量 |

| 1876—1880年 | 152.2 | 26.0 | -126.2 |

| 1881—1885年 | 169.2 | 40.4 | -128.8 |

| 1886—1890年 | 137.6 | 224.5 | -86.9 |

| 1891—1895年 | 71.7 | 616.7 | -545.0 |

| A.列强经济侵略加深 | B.官督商办企业的发展 |

| C.传统手工业的破产 | D.自然经济的逐步解体 |

| A.三省体制遭到彻底破坏 | B.君主集权趋势日趋明显 |

| C.中央行政效率不断提升 | D.设中朝以架空宰相权力 |

材料一

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 耒、耜、錞、銍等,绝 大部分用木石、兽骨和 蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动。 | 在耕作、灌溉、施肥、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 耒、耜、犁、锄、铣等 铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制,即井田制度 瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都 江堰等水利工程 |

——据白寿彝《中国通史》整理

材料二魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久 远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料三明代种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,但到明代中后 期由于棉桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等大量输入。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,分别指出西周与战国时期农业“生产工具”和“经营方式”的发展变化,并结合所学写出战国在水利工程方面的成就。

(2)据材料二,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并结合所学知识分析魏晋南北朝时期人口流动的影响。

(3)根据材料三,概括明代中后期农业发展的表现。结合所学,指出明清商品经济的发展反映在思想领域的主张。

材料一中国古代人口变化情况表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(万户) | 人口(万户) | |||

| 西汉 | 2470.685 | 9985785 | ||

| 唐代 | 3920410 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘编自葛剑雄等《中国人口史》

材料二 中国古代有三次大的人口迁徙,第一次是南北朝时期的“永嘉南迁”,第二次是唐朝时的“安史之乱”,第三次是“靖康之变”。这几次南迁都是因为北方战乱不止,在求生的欲望下,北方人民纷纷向南迁徙。 而南迁带给中国历史的影响不只是人口重心的变化,更导致了文化和经济重心的变化。优秀的北方人去到南方,不仅带去了优秀的文化,而且将那块未开化的地方变成了经济的重心,直到今日还处于中国经济的领先地位。

——摘编自刘建军《中国古代政治制度十六讲》

(1)根据材料一,指出中国古代人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析材料中关于中国古代南北方人口变化的观点。

| A.分裂中蕴含着大一统趋势 | B.专制主义中央集权的加强 |

| C.南北地区文化已实现统一 | D.少数民族封建化成效显著 |

| A.市民阶层兴起瓦解传统伦理 | B.文学世俗化趋势日渐明显 |

| C.文人社会地位得到较大提升 | D.经济发展影响社会价值观 |

| 年份 | 商品面粉 | 非商品面粉 | |||

| 机器粉厂生产 | 机器磨坊生产 | 土磨坊生产 | 小计 | ||

| 1921 | 18.36 | 1.13 | 25.66 | 45.15 | 54.85 |

| 1936 | 18.40 | 2.21 | 25.69 | 46.30 | 53.70 |

| A.人们生活水平制约面粉生产 | B.面粉业领域近代化程度较低 |

| C.面粉商品化程度呈下降趋势 | D.土磨坊面粉更受人们的青睐 |

| A.农村劳动力满足了市场需求 | B.改革开放推动农村劳动力转移 |

| C.移民方向主要由边缘到中心 | D.小城镇成为移民的主要目的地 |