| A.儒家的“仁政”“德治” | B.墨家的“兼爱”“尚贤” |

| C.儒家的“礼治” | D.法家的“法治”“变革” |

| A.荀子的“人定胜天”思想 | B.韩非的严刑峻法思想 |

| C.墨子的“兼爱”“非攻”思想 | D.老子的朴素辩证法思想 |

春秋战国是历史上的大动荡、大发展、大变革时期,文化特点是百家争鸣、百花齐放,下表是这一时期一些学派的观点。

| 主要观点 | 文献出处 |

| 道生一、一生二、二生三、三生万物。 | 《老子》 |

| 祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。 | |

| 天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉? | 《论语》 |

| 为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。 | |

| 彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母。父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰:仁者无敌。王请勿疑! | 《孟子》 |

| 君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而亡矣。 | 《荀子》 |

| 天行有常,不为尧存,不为桀亡;制天命而用之。 | |

| 天地与我并生,而万物与我为一。 | 《庄子》 |

| 故明主之国,无书简之文,以法为教。 | 《韩非子》 |

| 若使天下兼相爱,与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。 | 《墨子》 |

| A.体现了政府职能的不断优化 | B.说明传统政治秩序逐步瓦解 |

| C.奠定了华夷关系的基本框架 | D.反映了官僚政治的迫切需求 |

| A.预示了社会转型的趋势 | B.说明了音乐功能的增强 |

| C.反映了礼乐制度的巩固 | D.促成了民间音乐的兴起 |

| A.皇权至上,法自君出 | B.依法治国 |

| C.大德而小刑,教化代替刑罚 | D.礼法结合 |

| A.如何建立自己的学术霸主地位 | B.如何争夺国家主导思想的特权 |

| C.如何寻求稳定社会秩序的途径 | D.如何促进社会制度的顺利转型 |

材料一

材料二

材料三 战国时期,社会出现大变动和大分化,各种政治力量推出自己的思想家作为代言人;同时,七国争雄,各诸侯国招贤纳士,养士之风盛行,出现人才流动的局面,促进了思想领域百家争鸣局面的形成。

——摘编自白毅《中国古代教育史概要》

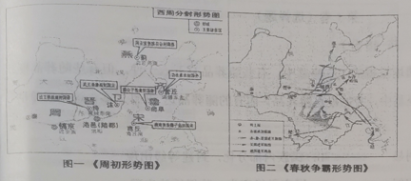

(1)观察材料一中的地图,图一主要体现了我国古代的什么政治制度,图二反映出当时社会出现了什么现象,这一现象的出现产生了什么历史影响。

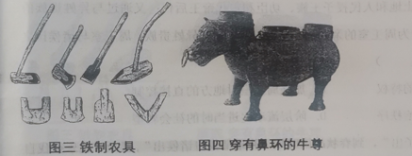

(2)依据材料二中图三和图四,说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象,这导致社会上出现了哪些新兴阶级?

(3)根据材料三,指出思想领域出现了什么局面?概括这一局面出现的原因。

材料一 荀子针对当时出现的见利忘义、义利关系混乱、以利害义等不良社会现象,从治国之道的角度提出了具有独特内容的以义统利的理念。在荀子那里,义与利是人们社会生活必然存在的两个基本方面,“义与利者,人之所两有也”,好利是人的天性,所以求利主要是以个体为承担主体的,是所有个体的行为。荀子认为社会公职地位的分配不应该靠个人的出身,而应该取决于个人遵循礼义的情况。荀子把以义统利作为国家治理的一个基本原则,他认为,只有用义的要求作为标准,用义先于利的原则来引导,个人才既能够实现义,又能够实现自己的利益和安全生存,这样才能够维护国家的稳定。

——摘编自刘敬、鲁张彬《荀子的以义统利治国理念及其当代意义》

材料二 在中国伦理思想发展史上,义利关系一直是一个核心问题。墨子作为墨家学派的代表,认为“义”是至高无上的道德正义,“义”的理念贯穿于《墨子·贵义》全篇。“利”是天下之利、他人之利、自身之利,墨子站在小生产阶级的立场上提出义利并重的伦理原则。面对时局,墨子提出了“利天下”“利人民”的言论。《贵义》篇中强调“万事莫贵于义”“义贵于身也”,即在万事万物中“义”是最宝贵的,甚至比肉体和生命还重要。墨子还认为发展生产,为民兴利才是出路,他十分反对重农抑商,墨子在《贵义》篇中还提到“利”的最高追求就是“兴天下之利”。

——摘编自苗新雨《义利并重:论墨子之义利观》

(1)根据材料一,概括荀子的义利观,并结合所学知识分析荀子义利观形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与荀子相比,墨子义利观的不同之处,并谈谈你从先秦义利观中得到的启示。

| A.庄子 | B.孟子 | C.荀子 | D.韩非子 |