材料一 某博物馆收藏有青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。(注:盉:hé,古代温酒的铜制器具。簋:guǐ,古代盛食物的器具。)

(1)文物承载着大量的信息,根据上述材料,填写下表:

| 信息内容 | 信息分析(信息价值) |

| 土地交换在监督下完成 | 可用来说明西周中期土地可以合法交换,不同于井田制 |

| 土地与玉璋以朋为单位进行交换 | ① |

| ② | 可用来说明西周中期已经出现僭越礼制的现象 |

| 青铜器内的铭文 | 可用于研究西周中期的文字 |

| ③ | 可用于研究西周中期人们的审美观念 |

| 青铜器的铸造工艺 | ④ |

材料二 梁启超认为,秦代实行专制,与秦始皇“夷六国”“扫封建”而设郡县密切相关。“有郡县,然后土地人民直隶于中央政府,而专制之实乃克举。亦惟以如此广漠辽阔之土地,而悉为郡县以隶于中央政府,则非大行专制不能为功。中国自周末贵族政治澌灭,失去限制君权的阶级,致使专制政治不断得到加强。权臣于国有利有病,但对于君主则病多于利,故欲行完全专制政体之君主,无不摧灭之”。

——摘编自张昭军《“中国式专制”,抑或“中国式民主”》

材料三 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。……道者,所舒适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。故圣王已没,而子孙长久安宁数百岁,此皆礼乐教化之功也。……臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。

——董仲舒《天人三策》

(2)据材料二,概括梁启超认为中国古代实行君主专制的原因。

(3)据材料三,概括董仲舒的主要观点,并结合所学知识概述汉武帝时期确立儒学独尊地位的措施。

材料一 儒家代表人物董仲舒传承周人“明德慎罚”和战国时期荀子“隆礼重法”的学说,发展成一整套德刑关系的理论,为德主刑辅的国家治理方略奠定了理论基础,并为汉武帝所采纳。此后,儒家思想逐渐成为统治思想。汉宣帝用儒家的仁政德礼之说饰于外,而以法家的刑名法术之学藏于内,实行外儒内法,反映了对德法两手并用、各尽其用的高度政治智慧。德主刑辅的治国方略使得立法沿着以德为主的轨道运行,对于司法制度的设计和构建也都渗透了明刑粥教的理念,特别是百姓遵守道德的义务与遵守法律的义务相统一,既有利于法律的稳定,同时也减少了适用法律的阻力。德法互补:共治是中国古代国家治理的成功经验,反映了中国古代具有鲜明特色的道德观、法律观。

——摘编自张晋藩《德法共治:中国传统法文化的精髓》

材料二 英国之所以能在18世纪以来第三波大国崛起竞赛中胜出,成功崛起为世界性大国并保持了一个世纪之久,得益于英国在国家建设、法治建设和代议制民主建设等三个方面均处于领先地位,从而在现代国家治理体制建设方面享有相对于竞争对手的制度优势,同时又与英国建立起包容性的经济治理制度和文化治理制度有着密切的关系。美国之所以能在20世纪成功崛起为世界性大国乃至成为世界唯一的超级大国,与美国18世纪下自独立以来到20世纪初在国家建设、法治建设、民主建设和治理制度建设四个方面均取得了长足的进展,从而建立了现代国家治理体制有着密不可分的关系。国家治理现代化诸方面的相对均衡发展有力地促进了美国从潜在大国成长为现实的大国。

——摘编自何增科《国家治理现代化与近现代大国崛起研究引论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代国家治理的基本特点,并作简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代英美两国国家治理相较于中国古代的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对国家治理问题的认识。

材料一

(1)结合所学知识,简述孔子在教育方面的重要成绩以及对社会发展的影响。

材料二 熹平四年,东汉灵帝令蔡邕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》《公羊传》和《论语》,刻于碑石上,作为官方教材,立于大学,史称“熹平石经”。

(2)根据材料二,概括汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。

材料三 白鹿洞书院的“学规”摘录

为学之序:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

修身之要:言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过。

处事之要:其谊不谋其利,明其道不计其功。

(3)宋代书院是著名学者授徒讲学、培养人才的地方.江西的白鹿洞书院就是当时朱熹讲学的地点。结合材料,说明白鹿洞书院在培养人才方面的特色。

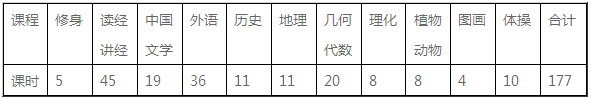

材料四 1904年清政府学部颁行《奏定学堂章程》规定中学堂课程,课时如下

(4)根据材料,概括清末教育出现的新变化。结合史实,分析新式教育对近代中国社会产生的影响。

材料一 中国体育之不振,盖皆为历史上之关系。其原因甚复杂,举其荦荦大者,厥有二端。关于政治者:体育之起源恒基于军事,故军队体育恒较学校及民间之体育为最先发达。吾国古时武功最盛。春秋战国之际,数强相持,地丑德齐莫能相尚,且复与他族杂处,外患堪虞,非兢兢于右武,不足以图存……尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。迨秦政即位,六国为一,隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚诸咸阳,销锋铸鐻,以弱天下之民。一人为钢,万夫为柔。民气之摧残自兹始矣。体育之不振,亦自兹始矣。盖天下定于一尊,则强干弱枝,亦事所必至,理所固然也。……关于学术者:中国数千年间之学术,儒家、道家二者而已。儒家重礼,以雍容揖让为娴雅。孔子斥子路之好勇,屏武力于不言,文弱之风渐以养成。……至道家之学,崇尚无为,保精惜气,不使劳瘁……此则学术足以阻体育之发达者也。

——摘编自郭希汾《中国体育史》(1919年出版)

材料二 体育应当为人民服务,要使少数人的运动成为国民的普及的运动,使之从学校发展到工厂到部队,从城市发展到农村,从知识青年发展到劳动群众中去。

——冯文彬在中华全国体育总会筹备会议所作报告(1949年10月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代体育的特点,并说明其原因。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出新中国初的体育政策与古代体育相比有何进步,简析其提出的历史背景。

材料一 孔予赞《易》自(伏)羲、轩(辕)而下,序《书》自尧、舜而下,删《诗》自文、武而下,修《春秋》自桓、文而下。自羲、轩而下,祖三皇也:自尧、舜而下,宗五帝也:自文、武而下,子三王也:自桓、文而下,孙五伯也。 .

——摘鳊自【北宋】邵雍《皇极经世书》

材料二 汉代是在推翻秦代基础上建立起来的,而秦代是一个相当残暴混乱的朝代。汉代要想在这样一个满目疮痍、混乱不堪的基础上实现王道是相当困难的。在董仲舒看来,汉代如果想得到好的治理,必须改制、更化。所谓改制、更化,就是改变秦制,实现汉制。他以“《春秋》大一统者,天地之常经”,建议“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其遒,勿使并进一。他的上书《天人三策》得到了汉武帝的欣赏、采用

——摘编自任蜜林《董仲舒在两汉经学中的地位》

(1)根据材料一概括孔子的主要贡献,结合所学知识分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒上书《天人三策》的社会背景。

(3)请根据材料并结合所学知识回答,与孔子相比,董仲舒对儒学的政治思想有哪些发展

材料一、“这套西周三百年的典章制度,……到春秋的时候,就出现了问题,所以我们叫它做“周文疲弊”。诸子思想就是为了对付这个问题,这个才是真正的问题所在。它不是泛泛的所谓社会问题,也不是笼统地民生疾苦问题……他们是针对周文疲弊而发。从这个地方讲诸子起源的问题,才是中肯的。”

——牟宗三

(1)根据材料,“周文疲弊”的涵义是什么?为什么到春秋的时候会出现“周文疲弊”的问题?儒家和法家提出了哪些解决“周文疲弊”的主张?

材料二:他(汉武帝)和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上的周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

(2)根据材料二,分析儒家思想对中国封建统治的作用。

材料三 统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

(3)根据材料三,指出秦汉文化蕴涵的时代精神及作用。结合材料和所学知识,概括秦汉“构筑统一的制度文化”而采取的政治、经济及文化措施。

材料一 春秋战国时期,诸子蜂起,百家争鸣,这是中国古代思想史上的辉煌时代。这个时代中国形成了自具特色的思想体系。这种思想体系出现的原因有几点:首先,秩序的变化使得过去天经地义、不言而喻的“知识”和“思想”不再拥有不言自明的权威性,重新建立思想与知识对于世界的有效解释,是一种必然的趋势;其次,王室的衰微使过去独占的文化、思想与知识流入诸侯的领地,而诸侯国的长期稳定和富庶则逐渐生养了一批新的文化人,这些文化人在王朝格局中地位的上下移动,使他们的思想和知识处在变化之中;再次,“知识——思想”体系在不同职业的文化人中,有不同的侧重点,王官失守之后,文化人的分化则使“知识——思想"也在分化之中,并形成了不同的思想流派。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

材料二 贾谊是汉初儒家的代表人物,但他的思想呈现出明显的“驳杂"性特点,既有法家渊源,道家痕迹,也包含阴阳家的成分。此外,墨家思想以及在战国大显其道的纵横家思想等,贾谊也都有所汲取。但毋庸置疑,贾谊学术思想的本质属性还是归于儒家,与儒家思想一脉相承。

——摘编自汪高鑫《汉初儒学思想的“驳杂”性特征——以陆贾、贾谊为中心》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期形成自具特色思想体系的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出贾谊思想的特点及其形成的原因。

8 . 材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料二 天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸侯受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三 夫仁、谊(义)礼、知(智)信,五常之道,王者所当修饬也。五者修饬,故受天之佑,而享鬼神之灵,德施于方外延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

材料四 (董仲舒)把孟子的性善论与荀子的性恶论装进阴阳的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。他所强调的不是从道德伦理意义上探讨人格的完善,而是着重论证君臣父子、夫妻之间“三纲”论之不可移位……但在政治学领域,他的大一统思想却有利于国家的巩固,而且适应于历史发展的潮流。

——张岂之《儒学思想的历史演变及其特点》

(1)根据材料一、二、三,概括董仲舒的思想主张?(答对四点)

(2)根据材料四,概括董仲舒思想的主要特点及其政治影响?

(3)综合上述分析,指出董仲舒的思想被汉武帝采纳后,对儒学的发展有什么深远影响?

材料一 私学作为一种教育组织形式,主要是私人讲学活动。教师到处游学,学生也跟着到处受教。如孔子“适宋,与弟子习礼大树下”。一个私学大师就是一个私学学派。各派彼此之间又有很大的差别。如孔门私学的教学内容与墨家私学的教学内容就有很大不同,招收的学生身份也不同。因此,先秦时期的私学,主要体现在学派私学上,无派不成学,无学没有派。

——摘编自吴变《中国古代私学类型的历史演变》

材料二 东汉,民间的私学相当兴盛。“若乃经生所处,不远万里之路;精庐(讲读之所)暂建,赢粮动有千百”。经师的门徒,少的数百人,多的确实有成千上万。东汉中后期,他们与太学生一道投身于交游聚会,讨论文化或政治,成为强大的政治势力。经师所授是高等的经学教育,同时还有称为“书馆”的蒙学,其中有“书师”教授儿童初步的书写阅读技能。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一,概括先秦私学发展的特点,并结合所学知识分析其形成的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉私学的发展变化并分析其在当时产生的积极作用。

材料一 公元前124年,汉武帝兴办太学,讲授儒家经典。汉代中央官学有太学、宫邸学和鸿都学门。太学学生入学的年龄没有严格的限制。汉代太学允许自费求学,采用大班上课的形式,高年级辅导低年级,高材生辅导差等生。以自学为主,提倡在自学基础上相互讨论磋商,相互辩论,共同研究,以求得学业上的进步。地方官学则主要是郡国学校。鸿都门学是我国也是世界上第一所文学、艺术专科学院。汉代的官学制度,奠定了以后中国封建官学发展的基本格局。

——摘编自肖世民《论汉代学校教育》

材料二 1904年1月公布《奏定学堂章程》,即“癸卯学制”,对学校体系、课程设置、管理通则等作了具体规定。癸卯学制共22个章程,不仅包含了各级各类学堂,使学堂环环相扣,级级递升,形成一个统一的整体。“癸卯学制”周详全面、灵活实用便于现实操作;中体西用符合统治阶级的思想,又使西学的合法性得到公认;学制系统与行政系统分开使分工与责权明确,便于学务的发展;第一次把女子教育列为教育改革的内容之一;后来,更是直接把“尚武”与“忠君”“尊孔”“尚公”“尚实”定为教育之宗旨。

——摘编自黄加文、曾绍东《论清末“新政”时期的教育改革及其影响》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括汉代官学兴办的背景及特点。(2)依据材料并结合所学知识,指出“癸卯学制”与汉代官学的不同之处,并说明其原因。