1 . 材料 西晋灭亡以后,司马氏在江南重建政权,史称东晋(317~420年)。在北方,各少数民族的上层分子和汉族官僚地主,在混战割据中纷纷建立政权,历史上叫做十六国时期。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编:《中国古代史》

《世说新语·言语》有云:“(晋)元帝始过江,谓顾骠骑曰:‘寄人国土,心常怀惭。’荣跪对曰:‘臣闻王者以天下为家,是以耿毫无定处,九鼎迁洛邑,愿陛下勿以迁都为念。’”按东晋元帝为南来北人的领袖,吴郡顾荣为江东士族的代表。元帝所谓“国土”,即孙吴的国土;所谓“人”即顾荣所代表的江东士族。从这二人的对话中,我们可以窥知当日南来的北人的心理及江东士族对此种情势的态度。顾荣的答语,实际上是一种默契,即允许北人寄居江左,并与之合作。双方协定既成,南人与北人戮力同心,共御外敏,赤县神州免于全部陆沉,东晋南朝三百年的世局因此决定。——摘编自陈寅恪:《魏晋南北朝史讲演录》

东晋南朝显得死气沉沉,萎靡不振。为什么呢?一言蔽之,门阀政治把一切腐朽引到了极致。所谓门阀政治是以儒学为核心的汉文化向地方普及的新兴士大夫集团,累世为官而形成望族,是一种讲究门第阀阅的贵族政治。东晋时期只有皇室司马氏与王氏共治天下,平衡秩序才得以维持,于是形成“王与马,共天下”的局面,成为东晋一朝门阀政治的模式。

——摘编自樊树志著,《国史十六讲》

情境设问:通过教材历史纵横,列举东晋十六国并立局面形成的基本史实。归纳东晋南朝政治架构的基本概况,并进行简要评析。结合拓展材料,理解门阀士族在东晋南朝政治舞台中的重要地位。

材料

| 观点一 | 孝文帝只追求与汉文化相吻合,而忘掉了自己国家政权存在的基础,它对于中国历史进程宏观而言,无论怎样肯定都不为过。但对于北魏王朝、拓跋鲜卑前途命运而言,则怎样贬斥之也合情合理。 ——周建江《太和十五年·北魏政治文化变革研究》 |

| 观点二 | 拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一自觉的、坚定的比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明化的进步的历史运动。 ——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》 |

(1)分别归纳两则材料的作者对孝文帝汉化政策的评价。并结合所学知识,指出孝文帝为“追求与汉化吻合”采取了哪些措施?

(2)根据材料并结合所学知识,简述在进行评价历史事件的过程中我们应该坚持的原则和方法。

材料 北魏前期,官员因没有固定的俸禄制度而缺乏稳定收入来源,官员之间收入严重不平衡。地方官员截断官物、搜乱刮掠夺、经商射利,甚至为了谋取暴利逼民假货”,以致严重危及统治。太和八年(公元484年),孝文帝开始“置官班禄”,施行以品第各有差的俸禄制度。孝文帝保留了魏晋以来的九品之制,同时又具体和细化了官品的区分,形成了五大阶梯的官俸差别。这一时期以帛计体,按季发放,中央官员除了获得绢帛,中央财财政还会给他们供给食料,如酒肉、谷物等。地方官员则享受“随近给公田和依户给幸的待遇,即伴随均田制的推行而实行公田制度。孝文帝的俸禄改革达到了“厘整时务”的功效。

——摘编自徐研:《俸廉关系之辨——北魏官员俸禄制度及其监察机制的探析》

完成下列要求

(1)据材料,指出孝文帝俸禄改革的背景。

(2)据材料归纳孝文帝俸禄改革的特点,并结合所学知识分析这一改革影响.

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

(1)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(2)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

材料一 土地是农业社会最重要的生产和生活资料,商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本原因,他首次将农业称作“本”,把“令民归心于农”作为“圣人”的“治国之要”……相比之下,董仲舒认为由于土地可以买卖,形成了“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的局面,他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想,并流露出对集权的偏好(这与先秦儒家观点中对政府角色的认识大不相同)。在他看来,“受命之君,天意之所予也”,政府对经济的干预不仅必要而且合理,“君权神授”论的提出,使儒家登上了“独尊”的宝座,法家作为政策工具,被纳入儒家学说的一统体系。

——摘编自钟祥财《封建社会农业政策对王朝更替的影响》

材料二 中国自汉武帝以来,如何使农业人口与土地重新结合一直是难以解决的问题。北魏面对中原地区的较高级经济、文化和政治与财政制度,他们不得不加速自身的汉化进程,以求跟上历史发展的步伐。在此思想基础上的均田制做到了有授有还,还田之后再授,使封建国家寻找到了一种既能有效控制国家户籍,又能不间断地授田与编户齐民的途径,不仅使小农有了可以作为世业土地的桑田,也使国家土地制度有了赖以延续的基础。

——摘编自李炜光《北魏均田制与新租调的制度更新和思想价值》

(1)依据材料并结合所学,对比商鞅和董仲舒对土地问题的看法,归纳董仲舒治国思想特点。

(2)依据材料并结合所学,分析北魏实施均田制的影响。

| A.统一多民族国家的建立和巩固 |

| B.政权分立与民族交融 |

| C.繁荣与开放的时代 |

| D.统一多民族国家巩固与发展 |

材料一 孝文帝推行汉化,目光落到了如何使鲜卑贵族接受汉人士族文化之上。即如何使鲜卑贵族与汉人士族合而为一,不仅使鲜卑贵族有政治地位,而且使鲜卑贵族有社会地位,以此来巩固北魏的统治,并进而并吞南朝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二 孝文帝的政治是以汉文化作为首要标志。这种变革于中国历史进程宏观而言,无论怎样强调都不过分:但于拓跋鲜卑民族而言,无论怎样贬之也不过分。两极的矛盾评价就是孝文帝汉制变革的结果。就北魏朝的政治进程而言,孝文帝的汉化努力正是国家、民族危机的开始,也是文化上的一次倒退,它是民族文化的丧失。虽然从以后的事态看,鲜卑文化也有一定的回归,但是最终退出了历史的舞台:而孝文帝汉制变革所吸收的大部分却是汉文化的扬弃物,是对真正汉文化的打击,使得真正的汉文化在百年后才登上政治历史的舞台,走上正确的发展之路。

——周建江《太和十五年·北魏政治文化变革研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳孝文帝推行汉化的目的。结合所学知识,指出其汉化措施。

(2)据材料二并结合所学知识,简评孝文帝的汉化措施。

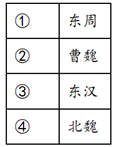

| ① | 东周 |

| ② | 曹魏 |

| ③ | 东汉 |

| ④ | 北魏 |

| A.都城 | B.疆域 | C.开国者身份 | D.治国思想 |

材料一 到6世纪初,北方社会经济有了明显发展。黄河中游的许多荒地重新得到开垦,粮食产量比过去增多。北魏全国人口比西晋太康年间南北方合计,还要多出一倍。孝文帝重视兴修水利,他下令有水田之处,都要通渠灌溉,促进了水田的发展。

材料二 北魏的洛阳城中有不少“资财巨万”的富商大贾,有的富商住宅非常华丽,车马服饰可以同王侯相比。北魏的许多高官显宦也都经商。

材料三

(1)据材料一,孝文帝改革后,北方农业明显发展。你认为孝文帝改革的哪些措施起了重要作用?

(2)从材料二中你获取了什么历史信息?说明了什么问题?

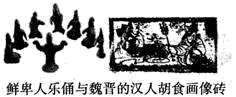

(3)材料三中的两幅图片反映出什么历史信息?导致这一现象的原因是什么?

(4)综合以上材料及所学,归纳孝文帝改革的影响。

| A.都城 | B.疆域 |

| C.开国者身份 | D.治国思想 |