材料一 魏晋南北朝时期,是中国儒学发展史上比较艰难的一个时期。《洛阳伽蓝记》记载,洛阳处处有寺,江南佛寺之盛,也有“南朝四百八十寺”的诗句为证;道教的行为规范,承袭儒家伦理道德,显示了本土宗教的色彩,借用了佛教的制度仪式,超越了民间信仰的有限格局。东晋时,道教的一支——天师道盛行于滨海地区,高门如王羲之的家族,都世奉天师道。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 据《北史·魏本纪》载,北魏道武帝拓跋珪,天兴元年,“始营宫室,建宗庙,立社稷。”二年,“初令五经群书各置博士,增国子太学生员三千人”……孝文帝拓跋宏继位后,北魏汉化运动进入高潮,在政治、经济、文化等方面推行改革,包括建立新制度、改姓氏、用汉语、迁都城……他曾以冯氏丧事破鲜卑旧规,为其服丧三年,大兴儒家丧服之礼。

——摘编自田照军、肖岚《魏晋南北朝儒学刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明魏晋南北朝时期儒学“发展艰难”的原因。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。

材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者,倍其赋”、“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

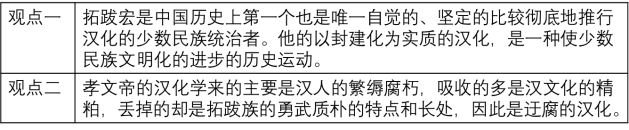

材料二 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施,并分析商鞅变法是如何推动社会转型的。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。

材料一 古代社会动荡,人们往往依靠宗族和地方豪强建坞筑壁,据险自保,形成带有军事自保性质的坞壁组织。西汉末年和东汉末年、三国时期都出现过建立坞壁组织的高潮,当农民起义被镇压或战乱稍息之后,这些坞壁大都随之解体。西晋末年后,由于战乱时间长,加之内有农民起义,外有少数民族蒙首徒入中原建立政权和大肆杀戮,又一次出现了大量豪强建立坞壁组织的新高潮。在这种情况下,少数民族豪首如何实现有效统治呢?一方面他们既无法依据原来的乡里组织去实现其统治,因为人口的大量流移和原有版籍的破坏,使乡里组织已失去其意义。另一方面,他们又急需控制居民和征收赋税与征发兵役。为了解决这个矛盾,他们选择了依靠“坞主”、“宗主”代行原来乡里组织职能的办法,这便是“宗主督护”制。

——摘编自高敏《北魏“宗主督护”制始行时间试探——兼论“宗主督护”制的社会影响》

材料二 西晋灭亡之后的北部中国,各地宗族结聚,坞壁相望,他们在地方上拥有相当大的独立性,对政府法令只是有限度地接受。史称:“旧无三长,惟立宗主督护。所以民多隐冒,五十三十家方为一户。”当李冲提出设立三长制的建议,冯太后大加赞赏,曾说:“立三长,则课有常准,赋有恒分,苞荫之户可出,侥幸之人可止,何为而不可了?”孝文帝太和十年诏曰:“又邻里乡党之制,所由来久,欲使风教易周,家至日见,以大督小,从还及送,如身之使手,干之总条:然后口算平均,义兴讼息。”

——摘编自周国林《关于三长制历史作用的评价》

(1)根据材料一,概括“宗主督护制”形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北魏孝文帝实行“三长制”的作用。

4 . 材料 西晋末年至十六国时期,北方长期战乱,豪强地主筑坞立堡,割据一方,聚族而居,被称为“宗主”。北魏前期利用“宗主”代替政府“督护”地方。在宗主督护制下,一个家族即一“宗”合成一“户”,是向国家纳税服役的单位。一“宗”至少包括同家族的三五十家,个别大宗甚至有千家之多。“家”,即个体家庭是宗族中的生产和消费单位,是宗主的依附民,只向宗主尽纳税和服役的义务,不同国家政权发生关系。北魏初期,“民多荫附,荫附者皆无官役,豪强征敛,倍于公赋”。

孝文帝太和十年(486年),执政的冯太后采纳给事中李冲的建议,建立三长制。三长制规定:百姓五家为邻,设邻长;五邻为里,设一里长;五里为党,设一党长,“长取乡人强谨者”。三长制与均田制相辅而行,三长的主要职责是检查户口,征收租调,征发兵役与徭役。三长制实行最初,“百姓咸以为不若循常,豪富并兼者尤弗愿也。”但新法施行后,“减轻昔日百姓负担十多倍,于是海内安之。”

——摘编自《中国大通史·魏晋南北朝卷》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较说明三长制与宗主督护制的各自特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析三长制推行的影响。

材料 孝文帝以前,北魏的官吏是一律不给俸禄的。中央官吏可以按等级,分享缴获的战利品,还会受到额外的赏赐,地方官吏不同,他们只要上缴规定的租税赋役以外,就可以在其管辖的范围内,任意搜刮、不受限制。针对这种情况,孝文帝下决心实行俸禄制,规定每户征调3匹绢,12.9斗谷作为百官的俸禄,同时制订了严惩贪官污吏的法律。俸禄制的实行虽然增加了人民的赋税,但与以前放纵官吏们贪污掠夺相比,对人民还是有利的。正因为如此,俸禄制遭到一部分惯以贪赃枉法的官吏们的反对。孝文帝改革意图坚决,对这些人进行了严厉打击,使北魏的吏治出现了崭新的局面。

——摘编自郭伟伟《变法:励精图治之道》

(1)根据材料,概括指出北魏吏治改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析北魏吏治改革的影响。

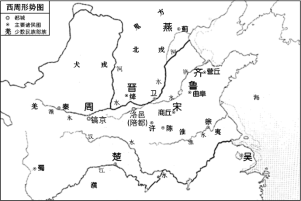

周人在全国建立了绵密的封建网络。每一个地处边缘或前哨的封国,无不负有融合异族的任务。晋国奉命安抚夏人和戎族。考古发现的燕国遗址,处处显示周文化与当地土著及北方山戎族群的混合。汉水和淮水流域的封国,成串安置在中原的南方前哨。他们分别与当地土著混合。

——摘编自许倬云《说中国》

(1)请写出周人在全国建立“封建网络”的制度名称;结合图文和所学,简述此制度的作用。

到魏孝文帝登基时,北魏帝国已历大半个世纪……但是皇帝仍然受制于两种贵族——豪族:一是鲜卑军事贵族,八部大人对皇帝的意志始终有一定的约束作用;一是中原的豪族,他们维持坞堡经济,隐匿户口,逃避租调徭役,令国家的税基不足,中央财政力量不大,这反过来使得皇帝更加依赖鲜卑军事贵族。

——施展《枢纽:3000年的中国》

(2)北魏是如何通过制度建设对上述问题加以解决的?

材料 秦朝推行的“二十等爵”制,始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制。汉承秦制,继续沿用“二十等爵”制,但根据实际情况有所调整。

曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,或以进德,或以酬功”。此次改革仿照《周礼》,设公、侯、伯、子、男五个等级,把爵位封授给支持司马氏的群臣。受封者获得民户数量不等的“封邑”,爵位由子孙承袭。“自骑督已上六百余人皆封”。由此,面向文武官员的“五等爵”制确立。通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。

——摘编自杨光辉《汉唐封爵制度》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明秦“二十等爵”制和曹魏末年“五等爵”制所反映的思想流派。

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括秦“二十等爵”和曹魏末年“五等爵”的授予对象,并简析两种爵位制的各自作用。

材料一 通过把部分国有土地、户绝田、罪没田、无主荒地分配给无地少地农民,适当限制土地的占有、买卖与继承,从而有效调控了全境的土地占有关系,解决了因田业无主或产权纠纷而产生的大量农田抛荒问题,遏制了土地兼并与土地集中势头,扶植了人数众多的自耕农(包括汉族和内迁各族农户),同时又有力地加强了对基层社会的控制,使国家掌握了大量的劳动人口和赋役负担者,增加了财政收入。到孝明帝正光年间(520~524年),北魏全境国家所控制的户口数量已超过西晋武帝太康元年全国户口的一倍,史载“于时国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 孝文帝只追求与汉文化相吻合,而忘掉了自己国家政权存在的基础,它对于中国历史进程宏观而言,无论怎样肯定都不为过。但对于北魏王朝、拓跋鲜卑前途命运而言,则怎样贬斥之也合情合理。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革的措施,并分析其影响。

(2)孝文帝为“追求与汉文化吻合”采取了哪些措施?材料二的作者是如何评价孝文帝改革的?

材料 秦汉时期山林属国家所有,不允许私家占有山林湖泊。东晋以后,世室大族在南方擅占山泽。晋城帝颁布了“占山护泽,强盗律论”的禁令,但难以执行。豪强之家违法占山封水,政府无力制裁。平民百姓却无此特权,“富强者兼岭而占,贫弱者薪苏(柴薪)无托”。南朝宋孝武帝实行改制,允许私家合法拥有山泽产权:按官阶等级设限,第一、二品可占山三顷,依品级递减,九品及百姓占山一顷;“若先已占山,不得更占;先占阙(缺)少,依限占足”。私人合法取得山林产权后,山林开放成为常态,产权国有与私有并存。

——摘编自赵冈《中国历史上生态环境之变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南朝山泽管理制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明南朝山泽管理制度改革的作用。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料自西汉中期开始匈奴附塞内徙,东汉后期羌、氏入迁关中,特别是十六国时期匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五胡乱华的洗礼,加之各政权反复移民,胡族遍及北方各地,形成大分散,小聚居的局面。十六国多数国家为控制境内胡族聚居区,远承曹魏,设立“护军”,北魏继承了这一制度。所谓“护军”是一种军事职官,军政合一,以军统民。护军制下保存部落组织的胡人不必像编户一样交纳赋税,承担徭役,但多半要担负兵役,享受特殊待遇。公元446年,魏廷在较大范围内以郡县制取代护军制。同时将部落民编户化,将各部族人编入政府掌握的户籍中,直接向国家缴纳赋税,

——摘编自侯旭东《北魏对待境内胡族的政策》

(1)根据材料并结合所学知识,指出北魏实行编户制的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北魏实行编户制度的主要影响。