材料一 春秋时期,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但强调的是大一统框架内的夷、夏之别。孔子作《春秋》,强调大一统,在大一统下明“华夷之辨”,标准则是是否符合西周礼乐文明,因而夷、夏可互变:夷用夏礼,即符合华夏文化,则进而为夏;夏用夷礼,则退而为夷。孔子崇尚周的礼乐文明,认为华夏文化优于其他文化,故强调“裔不谋夏,夷不乱华”,但并不排斥其他族类,其办学的方针即是“有教无类”,主张“修文德以来之”。以儒家为代表的传统夷夏观,虽然强调以华夏礼乐文化为标准相区分,但它是大一统视域下的“夷夏之辨”,究其实,是要将各族一统于礼乐文化,因而强调兼容并包,本质上是中华各民族在大一统框架下互动、交融与发展。

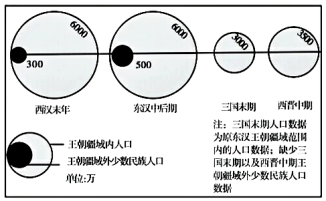

材料二 东汉以来,入主中原的各少数民族一边自称为华夏先王之后,与中原汉人族源相同,一边主动接受汉族文化,以华夏正统自居,在其统治范围内努力推行汉化政策,促进了民族交融与中华文明认同。中国历史由此进入由北方少数民族建立的政权与南方汉族政权并立、共为中华的南北朝时期。两晋南北朝是政治上的大分裂、大动乱时期,但也是民族大迁徙、大融合时期,既有边疆民族的大规模内迁,也有中原汉人向南方及其他边疆地区的流动。这种大规模的民族迁徙和文化交流,促进了中华民族的交融与发展,进一步加强了各民族间的内在联系与密不可分的整体性,强化了中华文明的统一性。

——以上均摘自刘正寅《从民族交融发展看中华文明的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期儒家民族观的基本内涵,并分析其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉以来民族交融的新变化,并简析这一变化的影响。

| A.贾思勰非常重视奶制品的生产加工 | B.北魏鲜卑人强迫汉人改变饮食习惯 |

| C.中原地区和北方经济联系互动频繁 | D.中原饮食习惯受到民族融合的影响 |

| A.移民流入 | B.社会环境 | C.经济水平 | D.民族交融 |

| A.军事防御意识淡化 | B.江南社会相对安定 |

| C.庄园经济趋于封闭 | D.建筑规模不断缩小 |

材料一 楚越之地(长江流域及江南一带),地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨,果隋蠃蛤,不待贾(商人)而足,地势饶食。……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣……兵革勿用,民不外劳,役务宽简,氓庶(百姓)繁育。至余粮栖亩,户不业阖,盖东南之极也。自晋氏流迁,迄于太元(年号,376~396)之世,百许年中,无风尘之警(战乱),区域之内晏如此。……自此以至于大明(年号,457~465)之际,年逾六纪,民户繁育……良田亦数十万顷,亩值一金……鱼盐杞梓之利,充轫八方;丝棉布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)比较材料一和材料二、说明从西汉到南朝江南经济最主要的变化。(2)结合所学知识,分析上述变化的主要原因?并指出其我国古代经济格局产生的深远影响。

| 朝代 | 高门士族占比 | 寒门占比 | 宗室、外戚占比 |

| 西晋 | 48% | 32.9% | 19.1% |

| 东晋 | 78.4% | 14.2% | 7.4% |

| A.少数民族大量南迁 | B.专制皇权的弱化 |

| C.九品中正制的衰微 | D.中央集权的加强 |

| A.源于经济重心的南移 | B.是西方殖民入侵导致的结果 |

| C.深受政治动荡的影响 | D.说明藩镇割据使得人口减少 |

| A.政局变化影响经济格局 | B.南方经济已超越北方 |

| C.游牧文明取代农耕文明 | D.战争不利于民族交融 |

材料一 经过春秋战国时期的民族融合与文化交流,在春秋时期被称为夷狄的许多民族融于华夏,至战国时期形成了一个稳定的古代民族共同体——华夏族。民族的融合与地区性的统一,为以华夏族为核心的“大一统”的出现奠定了基础。孔子作《春秋》,主张“大一统”,强调一统于周礼。进入战国以后,周室沦为大国的附庸,一统于周的观念已成过去。于是思想家们纷纷探讨政治统一、华夷一统等当时亟待解答的问题,陆续出现了一些反映“大一统”理想制度的著作及学说。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

材料二 秦始皇三十三年(公元前214年)“发诸尝逋七人《迷离原有户籍而出外游食之民)、赞婿、贾人…以熵遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竞宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光·卷二十九

材料三 北族王朝在入主中原的过程中,他们有机会对汉文化取得相当深入的了解,同时却逐渐疏远,甚至完全断绝了与其原居地之间的联系。最典型的例子英过于北魏。……不论是出于有意还是无意,他们与文化上亲缘人群之间的联系总之是断绝了。这种断绝意味着,这些王朝不得不更多地依赖于被征服地的本土资源,也就是汉文化的资源,来维持自己的统治。在有些时候,甚至他们与汉族之间的族类界限也变得有点模糊了。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

(1)根据材料一并结合所学概述春秋战国时期民族关系出现的新变化,并指出孔子面对这一新形势而提出的思想主张。

(2)依据材料二,概括秦汉时期在民族关系处理上有哪些方式?

(3)阅读材料三并结合所学,以北魏孝文帝改革为例,说明北魏是如何“更多地依赖”“汉文化的资源”“来维持自己的统治的”,并从民族关系的角度简要概述其历史意义。

①人口的大量南迁 ②优越的自然条件 ③高产作物大量引进 ④相对和平的环境

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |