材料一 迁都后,(孝文帝)大力推行族际婚姻,借此来增强鲜卑与汉族之间的联系,促进鲜卑人生活方式的改变,继而博得汉人的支持与效忠,孝文帝自身"雅重门族,以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑义、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女,以充后宫。陇西李冲以才识见任,当朝贵重,所结姻联,莫非清望,帝亦以其女为夫人”,并且他还为其五个弟弟分别指婚迎娶陇西李氏荥阳郑氏范阳卢氏等高门之女,并宣布"前者所纳,可为妾媵”。

——岳雪莲《从北魏孝文帝改革看拓跟鲜卑的文化变迁》

材料二 云冈第二期石窟建于文成帝死后至孝文帝迁都洛阳前(465—494)o……孝文帝太和十年(公元486年)的服制改革与云冈石窟造像关系密切。自东晋十六国以来,南方地区在魏晋传统文化的熏陶下,将佛教与神仙思想结合,形成了始于顾恺之、戴逵,终于陆探微"秀骨清像”一派的画风。这种新形象、新画派随着南北方的交流与太和改革中大力吸收南朝文化,使一种面相清瘦、褒衣博带、眉目开朗、神采飘逸的形象,在云冈石窟太和年间的造像上初见端倪。因此中期的飞天从形象到服饰都渗有汉民族文化典型的"秀骨清像"因素。如第6窟中心塔柱北壁下层龛楣内的飞天,高发髻飞天与逆发型飞天相间分布,前者不露足,后者露足;前者体态清秀飘逸,后者健硕豪放。

——李南芹《由北魏历史看飞天形象演化——以云冈飞天的演变为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北魏孝文帝在社会风俗方面的改革措施并分析其原因。

(2)从材料二中提取一条历史信息并加以说明。(要求:说明要注意论从史出,史论结合)。

材料一

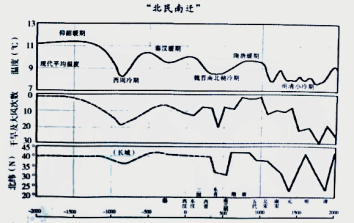

古代中国气候波动、干湿变化与北方游牧民族政权疆域南界纬度变化图

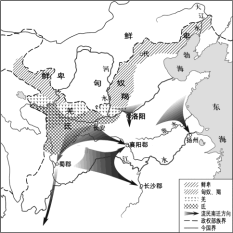

西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

材料二 西晋末,五胡崛起中原,晋室倾覆。元帝东渡立国于建康,收辑人心,又安江左,南方荆、扬、江、湘、交、广之地,赖以得全。于是中原人民之不堪异族统治者,相率避难斯土。初犹侨寄思归,终以二百余年中原不复,习久而安,乃不复有北风之想,其后裔遂长为南方之人矣。

——据谭其骧《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》

根据材料并结合所学知识,分析说明西晋至南北朝时期“北民南迁”的原因和影响。

材料一 至于元嘉……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(jiǒng),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。会土(会稽,今浙江绍兴)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hù)、杜(古代关中地区县名)之间,不能比也。荆城(即荆州,指今湖北、湖南地区)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——普通高中教科书《中外历史纲要》“史料阅读”

材料二 北方南下的个体流民或农户,不可能有现成的良田耕种,所以深入还末被圈占的山地,开垦小块土地以维生,便成为一种可能的选择。长江流域不少的丘陵、山地,为旱作农业的发展留下了很大空间。东晋南朝政权在发生大旱,稻作因缺水难以进行时,敦促种麦。东晋南朝面食流行,甚至成为朝廷规定的贡品。

——何德章《六朝江南农业技术问题》

回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括南朝南方经济开发的表现。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析这一现象出现的原因是什么?产生了什么影响?

材料一 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老;仿照汉人官制,大定官品,考核州郡官吏;设立太乐宫,议定雅乐,除去郑、卫之音,依据儒家六经,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,学习封建的统治思想及理论,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 西晋永嘉以后二三百年间,进入中原地区的各少数民族统治者,对于汉族人民的压迫和剥削异常残酷。在阶级和民族的双重压迫下,汉族人民联合被压迫的其他少数民族人民,自始就没有停止过反抗。此外,在每逢少数民族贵族统治动摇之际,北方通向江南国境的封锁线上,总会绽裂出一个缺口,那些本来“南向而泣,日夜以觊”的中原人民,就“北顾而辞”,像潮水似的渡江奔向江南了。当然,江南广阔而肥沃的耕地的开辟,也是对北方人口南移的一种吸引力。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

(1)根据材料一,概括北魏孝文帝推行汉化的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“北民南迁”的原因及影响。

材料一

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……不同于“自古贱夷狄、贵中华”的理念,在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,指出唐朝统治者奉行的民族理念。结合所学,分别列举其对周边各部族采取的措施及其产生的整体效果。

| A.改穿汉族服饰推进服饰华美 | B.迁都洛阳加速了汉化改革 |

| C.统一说汉语顺应民族交流交融 | D.鼓励与汉士族通婚缓减民族矛盾 |

材料一 由于中原地区长期都是政治中心所在,经常沦为大规模的战场,陷于长期混乱。一旦出现这种局面,就会有大量人口迁往江淮之间、四川盆地、长江以南以至珠江流域,也有一些迁往北方其他较安定的边疆地区。这类移民不仅数量大,迁移时间和地点集中,而且包括大批贵族、官吏、地主、文人,甚至皇室成员,以及为这些人服务的艺人、工匠、商人、武士等。其中相当一部分人具有较高的文化程度和特殊技艺、行政治理经验和经营管理能力,因而对南方及其他迁入地的政治、经济、文化、社会各方面都产生很大的影响,最终导致了经济、文化重心的南移。

——据葛剑雄《中国人口发展史》整理

材料二 东晋南朝时期、北方人口大量南移。移民浪潮对土地开发的引发、扩展与催化作用主要表现在:增加大量的劳动力,引进先进的生产技术,创造比过去有效的社会生产组织形式,为发挥三个方面军(北方移民、南方汉族土著人民与少数民族人民)的作用提供了必要的条件,从而大大加快了开发速度,拓展了开发的规模。

—摘编自童超《东晋南朝时期的移民浪潮与土地开发》

(1)根据材料一,概括中原地区移民浪潮的特点,并简析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,解释“移民浪潮”对东晋南朝时期南方社会发展所作的贡献。

材料一 秦汉时期的长久统一为农业的快速发展提供了保障。秦、汉政府鼓励农民垦荒,调动了农民开发土地的积极性,而铁农具的使用和牛耕的推广,也使更大面积的土地开发成为可能。土壤耕作技术、水利灌溉技术、作物栽培技术、蚕桑培育技术都比前代有了明显的提高。此外,黄河流域出现了水稻的种植,麦、菽也在南方有了一定推广,单位粮食生产量较先秦时期也提高了3倍左右。黄河套区、河湟谷地、河西走廊、天山南部以及长江中下游等地区逐渐成为新的粮食产区。

——摘编自王双怀《关于秦汉农业的若干问题》

材料二 西晋末年,北方陷入了少数民族割据混战的局面,中原地区人民被迫四处流迁。而东晋的建立,为南迁百姓提供了一个庇护所。在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期农业快速发展的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代农业发展的认识

材料一 魏晋士族是历史地形成的一个社会阶层,是东汉士家大族势力发展的延续……东汉至西晋时期,世族在政治上发挥的作用显著提高,但总体上仍然处于皇权的控制之下,不足以超越皇权。到了东晋时期,权力结构才发生了变化,门阀士族的势力得以平行甚至超越皇权,皇权政治从此演化为门阀政治。从东晋时期的史实来看,士族在这一时期具有特殊的地位和权益,不容皇权侵犯。与此同时,皇权也不容许任何一姓士族撞自废立。皇权与士族势力的均衡与共治才得确保统治秩序的的平稳……淝水水之战后,形势出现了重大变化,士族势力大不如昔,东晋政权也日渐势微,门阀政治呈现日趋崩坏之势……士族虽保留了很大的社会政治影响,但严格意义上的门阀政治已不复存在,门阀政治逐渐回归于皇权政治。门阀士族存在并起着不同程度政治作用的历史时期,并不都是门阀政治时期,严格意义上的门阀政治只存在于江左的东晋时期。南北朝后期,门阀士族已经显出衰落的迹象。至隋唐时期,终于完全退出了历史舞台。

——摘自杨宁一《历史学习新视野》

材料二 在教育不普及而又信奉经典信仰的社会中,知识阶层极易获得平人们的尊重,而这种情况常常随着人们知识水平的提高而逐渐淡薄。在魏晋南北期时期,学术的中心在士族集团,总体上来说,士族子弟即使不学无术,普通平民仍然无法与之相提并论,他们依然能够保持较高的社会政治地位。隋唐时期,学校教育得到迅速发展,文化得以在更广泛空间内普及,学术的中心由家族转向社会,……商品经济的发展和文化的普及使士族失去了在礼法门风上的优势。一方面,他们所自矜的礼法逐渐在社会上普及,寒庶成地主中也出现了很多“名节风教”之人;另一方面,一些士族门风日趋败坏,出现了不少家风沦替的例子,两方面的合力使士庶区别日趋泯灭,动摇了士族赖以生存的等级特权。

——摘自杨宁一《历史学习新视野》

(1)根据材料一并结合所学,谈谈你对“严格意义上的门阀政治只存在于江左的东晋时期"的理解。(2)根据上述材料并结合所学,分析隋唐时期门阀士族衰落的原因。

材料 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)孝文帝巡幸洛阳,令穆亮和汉族人氏李冲,董爵等人筹划重建。两年后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承和发展了中原正统王朝的都城模式和制度,主要建筑的规模、位置和名称等于魏晋一致。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收和借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,使郭城区域的功能进一步明确和丰富,是中国古代都城营建的一大创举。三重城围都城行制的出现,也改变了过去都城前朝后市的布局。开东魏、北齐邺都南城和隋唐长安城宏大整齐之先河。

——摘编自钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

(1)概述孝文帝重建洛阳的原因和举措。(2)简析北魏重建洛阳在古代都城发展史上的意义。