材料一 在商鞅的改革措施中,虽然大多数都和政治、军事和经济相关,但都达到了移风易俗的效果。通过改革,秦国社会上形成了“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”的风气,秦军士兵的战斗力得到极大提高,成为名副其实的“虎狼之师”。而且民众以勤于农事为荣,民风趋于淳朴,农业生产得到了极大发展。同时在社会习俗方面商鞅强制从大家庭中析分出大量的小家庭,使政府掌握的户数大增加,其征收的户赋也随之提高。商鞅颁布法令禁止民众私斗,违反者视情节轻重依律处刑,使秦人“法于私斗而勇于公战"。商鞅确立的法令,成为了秦国崛起至关重要的因素。

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》

材料二 孝文帝推行改革鲜卑族生活方式政策的直接目标是要用儒家的札治与孝治思想来完成鲜卑族的文化变迁,继而确立北魏政权的正统地位。这一系列的改革措施使鲜卑民族在婚姻丧葬习俗、发式服饰、生活习惯等方面同汉族一样,具有同一种生活习惯和生活方式,逐渐接受汉文化,与汉族相融合。

——摘编自岳雪莲《从北魏孝文帝改革看拓跋鲜卑的文化变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅为改变社会风气而采取的措施及效果。(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝推动鲜卑族“文化变迁”的方向和主要内容。

魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

根据材料并结合所学,概括南朝时江南经济发展的原因。

中国是一个统一的多民族国家,各民族融合共同推动了中华文明的进步。三国两晋南北朝时期,长期的封建割据和连绵不断的战争,使这一时期中原地区的汉族和少数民族迎来大融合。

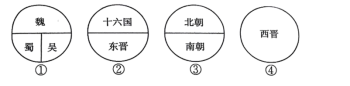

(1)魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最为频繁的时期,将我国这一历史时期的政权按正确顺序排列。(填序号)

材料一 东汉、魏晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分都从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具;各族人民与当地汉人错居杂处,汉族人民也学习经营畜牧业。

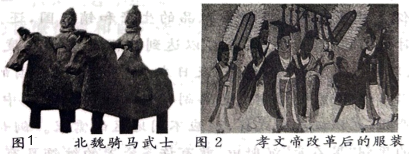

(2)在民族交融的大背景下,汉族与各少数民族在生活习俗上也相互影响。根据材料一、概括这一时期民族交融的表现。材料二 5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

(3)图1和图2是北魏孝文帝改革前后的鲜卑族人所穿的不同服装,这种变化说明了什么?

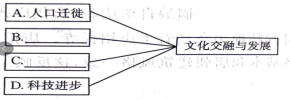

材料三

(4)根据以上结构图,指出B、C处应填的内容,并从A、B、C、D中任选一例,结合具体史实,对结构图进行说明。

材料一 周人的统治改变了夏商时期亲族聚居,一族即是一“国”的政治结构;在打破旧式部族方国血缘界限的基础上,以周王“授土授民”的名义赐予,建立起一批以周人为统治族的新型国家。一国之内则是各族混居,这就为未来向成熟的地缘国家发展莫定了必要的基础。…… 就是从这一时代起,中华民族的先民才第一次具有了“天下一体”的观念,而作为中华民族主体民族的华夏民族的生长聚合,也正是从这一时期开始。

——摘编自王和《中国早期国家史话》

材料二 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,以别于四邻较为落后的民族。后者相对华夏族被概称为“夷”,具体又有夷、蛮、戎、狄等名称。 ……到春秋,四夷进一步向中原地区发展,与华夏诸国杂居,填充了各国之间的很多空地。 ……最终到泰汉以后形成统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 通过孝文帝的改革,北魏政权从政治制度到经济基础完全转变为汉族传统形式的政权,拓跋鲜卑的主体部分也迅速和汉族融为一体,孝文帝本人及北魏政权由此受到汉族士人的拥戴,十六国以来北方的民族融合达到前所未有的高度。

——长岂之主编《中国历史秦汉魏晋南北朝卷》

(1)指出商、西周的国家政治管理制度。根据材料一,概括西周实行的国家政治管理制度产生的影响。

(2)结合材料二与所学知识,简述春秋战国时期“华夏”的发展演变。

(3)结合材料三与所学知识,从民族关系的角度,概述北魏孝文帝改革的意义。

材料一 经过春秋战国时期的民族融合与文化交流,在春秋时期被称为夷狄的许多民族融于华夏,至战国时期形成了一个稳定的古代民族共同体——华夏族。民族的融合与地区性的统一,为以华夏族为核心的“大一统”的出现奠定了基础。孔子作《春秋》,主张“大一统”,强调一统于周礼。进入战国以后,周室沦为大国的附庸,一统于周的观念已成过去。于是思想家们纷纷探讨政治统一、华夷一统等当时亟待解答的问题,陆续出现了一些反映“大一统”理想制度的著作及学说。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

材料二 秦始皇三十三年(公元前214年)“发诸尝逋七人《迷离原有户籍而出外游食之民)、赞婿、贾人…以熵遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竞宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光·卷二十九

材料三 北族王朝在入主中原的过程中,他们有机会对汉文化取得相当深入的了解,同时却逐渐疏远,甚至完全断绝了与其原居地之间的联系。最典型的例子英过于北魏。……不论是出于有意还是无意,他们与文化上亲缘人群之间的联系总之是断绝了。这种断绝意味着,这些王朝不得不更多地依赖于被征服地的本土资源,也就是汉文化的资源,来维持自己的统治。在有些时候,甚至他们与汉族之间的族类界限也变得有点模糊了。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

(1)根据材料一并结合所学概述春秋战国时期民族关系出现的新变化,并指出孔子面对这一新形势而提出的思想主张。

(2)依据材料二,概括秦汉时期在民族关系处理上有哪些方式?

(3)阅读材料三并结合所学,以北魏孝文帝改革为例,说明北魏是如何“更多地依赖”“汉文化的资源”“来维持自己的统治的”,并从民族关系的角度简要概述其历史意义。

材料一

东晋十六国形势图 东周形势图

匈奴 | 羯 | 鲜卑 | ||||||

前赵 | 北凉 | 夏 | 后赵 | 前燕 | 后燕 | 南燕 | 南凉 | 西秦 |

氐 | 羌 | 宗贝 | 汉 | |||||

前秦 | 后凉 | 后秦 | 成汉 | 前凉 | 北燕 | 西凉 | ||

材料二 前燕创立者鲜卑慕容氏宣称先祖是“有熊氏之苗裔”,前秦创立者氐人苻氏宣称先祖为“有息之苗裔”,后秦创立者羌人姚氏宣称“其先有虞氏之苗裔”,大夏政权创立者赫连勃勃声称:“朕大禹之后,世居幽朔。"

——《晋书》

(1)比较材料一中两张形势图及十六国统治者族属表,分析十六国国号设置的特点。

(2)概括材料二中的历史现象,分析这一现象出现的原因,并举一事例论证这一现象的影响。

材料一 缪力本业,耕织致票帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……民有二男以上不分异者,倍其赋。……能得甲首(军队中的小军官)一者,赏爵一级、益田一项,宗室非有军功论,不得为属籍。……小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

……

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——摘编自《史记.商君列传》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的内容及作用(不得摘抄原文)。

材料二 迁居洛阳的鲜卑人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

(2)列举孝文帝推行的汉化政策。

材料三 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交融。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(3)依据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。

| 1.麦、菽等北方作物在南方推广 2.南朝时发明了灌钢法 3.番禺(广州)成为海外贸易的中心 |

| A.江南经济的开发 | B.繁荣开放的社会 |

| C.经济重心的南移 | D.民族关系的发展 |

材料一 东汉学者何休在注《公羊传》(解释儒家经典《春秋》的书)时,将“内其国而外诸国”称为衰乱世,将“内诸夏而外夷狄”称为升平世。而太平世则是“夷狄进至于爵,天下远近大小若一”。在这里不再把蛮夷看成未开化的禽兽,几乎已经看不到歧视。总的来说,天下观的基本观点就是天下一家,中国居中,没有任何一个文明可以与中国对等交流,而华夷一体,中国教化四夷,最终形成协和万邦的天下秩序。

——摘编自《浅谈天下观》

材料二

| 内容 | 出处 |

| “昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。” | 《魏书•序纪》 |

| “辽之先,出自炎帝……奇首(辽先祖名)生都菴山,徙溃河之滨。” | 《辽史•太祖本纪》 |

| “其(孔子)道可尊,使万世景仰。” | 《金史•熙宗本纪》 |

| “受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”“孔子大圣,万世所尊,宜先。” | 《辽史》卷七十二 |

| “诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县。” | 《金史•百官志》 |

(2)根据材料二,概括指出少数民族政权从哪三个方面进行华夏认同,并结合所学知识分析少数民族政权华夏认同的历史作用。

材料一:在商鞅的改革措施中,虽然大多数都和政治、军事和经济相关,但都达到了移风易俗的效果。通过改革,秦国社会上形成了“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”的风气,秦军士兵的战斗力得到极大提高,成为名副其实的“虎狼之师”。而且民众以勤于农事为荣,民风趋于淳朴,农业生产得到了极大发展。同时在社会习俗方面商鞅强制从大家庭中析分出大量的小家庭,使政府掌握的户数大增加,其征收的户赋也随之提高。商鞅颁布法令禁止民众私斗,违反者视情节轻重依律处刑,使秦人“法于私斗而勇于公战"。商鞅确立的法令,成为了秦国崛起至关重要的因素。

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》

(1)据材料一并结合所学知识,指出商鞅为改变社会风气而采取的改革措施。

材料二:孝文帝推行改革鲜卑族生活方式政策的直接目标是要用儒家的札治与孝治思想来完成鲜卑族的文化变迁,继而确立北魏政权的正统地位。这一系列的改革措施使鲜卑民族在婚姻丧葬习俗、发式服饰、生活习惯等方面同汉族一样,具有同一种生活习惯和生活方式,逐渐接受汉文化,与汉族相融合。

——摘编自岳雪莲《从北魏孝文帝改革看拓跋鲜卑的文化变迁》

(2)据材料二分析北魏孝文帝推动鲜卑族“文化变迁”的主要目的是什么?结合所学知识回答孝文帝改革的积极作用。

材料三:

(3)综合材料二和三,概括魏晋南北朝时期民族交融的特点。