材料一 唐王朝吸取隋亡教训,经前期几位皇帝励精图治,王朝统治逐渐走向全盛。杜甫的《忆昔》诗生动描述了当时的情景:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。”李唐王朝对少数民族秉持开明政策,吸引边地各族慕风向化,纷纷归附。唐都长安城内寓居的外国使节、商人、留学生人数众多,在波斯人开的酒肆中,常见胡姬当垆沽酒、招徕顾客的情景,极为繁华热闹。

——摘编自王家范《大学中国史》

材料二 唐初统治者在隋制基础上完善了三省六部制,为唐前期的繁荣提供了政治制度保证。隋朝确立的科举制,在唐朝得到进一步的发展,起到了抑制门阀、选拔寒庶的作用,成为唐朝兴盛的人事保证。唐初继续施行均田制,抑制土地兼并,扶植自耕农,并在此基础上推行租庸调制,从而提高了农民的生产积极性,减轻了农民的徭役负担,促进了唐前期社会生产的恢复与发展。

——摘编自《简明中国历吏读本》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,概括唐朝前期鼎盛局面的主要表现。

(2)综合上述材料并结合所学知识,简析唐朝前期出现鼎盛局面的原因及启示。

材料 安史之乱爆发后,出于平叛需要,中央将财政权力下放,使各地节度使和团练使获得“应须兵马甲仗器械粮赐等,并于本路自供”的权力。地方藩镇长官借机拥兵自重,“河南、山东、荆襄、剑南有重兵处,皆厚自奉养,王赋所入无几”,中央所能获得的财政收入非常不稳定。“逆贼未平,师旅淹岁,军用匮竭,常赋莫充”,庞大的军费开支,令唐王朝陷入严重的财政危机。

在此背景下,两税法将德宗建中以前各地的非法赋敛……予以承认,并以两税名义变为国家正式税收……从制度和法律上,限制地方藩镇非法聚敛。由此,中央不仅获得了稳定的税收来源,同时也加强了对地方财政的控制和管理。两税法实行后,“自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自许超雄《唐代两税法确立两大税收原则》

(1)据材料并结合所学知识,分析两税法推行的背景。(2)据材料并结合所学知识,分析唐朝实行两税法的影响。

(3)据材料并结合所学知识,概括影响古代税收制度改革的诸多因素。

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 汉武帝时期,西汉在修复秦长城的基础上继续向西北大规模修筑长城。“北边自敦煌至辽东万一千五百余里,乘塞列燧……(匈奴)攻之,而不能害”“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊)往往起亭置使者校尉领护,以给使外国者”汉两将军大出围单于,所杀虏八九“是后匈奴远遁,而慕南无王庭”。

——据《史记》《汉书》整理

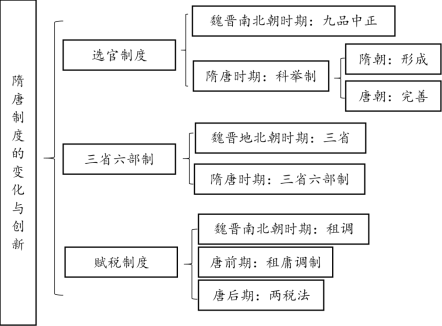

材料三 《隋唐制度的变化与创新》知识框架图

(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝时期向西北地区拓展的重大事件。

(3)根据材料并结合所学知识,请你任选两种制度说明“制度创新推动隋唐鼎盛”。

(要求:史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料 随着土地买卖和土地兼并的加剧,大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田。国家掌握的可用于均田分配的土地逐渐减少,农民受田的数额愈发严重不足,逐渐丧失了继续实施均田制的条件。高宗武周以来,战争不断,日益增多的兵役和赋税负担使得“天下户口,逃亡过半”,致使户籍失真和管理混乱,均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去。建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持,政府面临着严重的财政危机。780年,唐德宗李适即位,宰相杨炎及时向德宗提出了一种新的赋税制度。

——整理自白寿彝总主编《中国通史·中古时代·隋唐时期·上册》

根据材料,概括“新的赋税制度”出现的原因。结合所学知识,指出该制度的具体内容。

材料一 汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕(汉武帝)不变更制度,后世无法;不出师征伐,天下不安;为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹也。

——宋·司马光(资治通鉴》

材料二 九年(即太和九年,公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……(对实行两年休耕轮作的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐迁者听逐空荒……

——《魏书·食货志》

材料三 均田制度的瓦解,农民的大量逃亡,使唐政府系之于丁身的租庸调剥削制度愈来愈难以维持了。安史之乱后,为了弥补财政的亏空,唐政府先后出台了许多新的税收项目,使赋税制度越来越混乱。唐德宗建中元年(780年),在宰相杨炎的建议和推动下,唐王朝对国家税收体制做出重大调整——在继承先前地税和户税征收精神的前提下,废止已陷入困境中的租庸调制,改行统一按每户的实有田亩和资产征税,每年分夏秋两次交纳,是为两税法。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举汉武帝“变更制度”在经济层面的的四项具体举措。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革时鼓励农耕的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出两税法实施的历史意义。

材料一 唐初赋效之法曰租庸调……玄宗之宋,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋效,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。上用其言,因赦令行之。

——《资治通鉴》卷226

材料二 两税法推行后,有人说:

每州各取大历中一年科率钱谷最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆赞《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

国家定两税,本意在忧人。……奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡……

——《白居易集》卷2《重赋》

(1)据材料一,概括两税法实行的背景和内容。

(2)据材料二并结合所学知识,简要评价时人关于两税法施行的观点。

材料一 (唐)中叶以后,法制隳弛,田亩之在人者,不能禁其卖易,官授田之法尽废。则向之所谓输庸调者,多无田之人矣。乃欲按籍而征之,令其与豪富兼并者一例出赋,可乎?又况遭安史之乱,丁口流离转徙,版籍徒有空文,岂堪按以为额?盖当大乱之后,人口死徙虚耗,岂复承平之旧?其不可转移失陷者,独田亩耳。然则视大历十四年垦田之数以定两税之法,虽非经国之远图,乃救弊之良法也。

——马端临《文献通考》卷三《田赋三》

材料二 两税之立,则异于斯。唯以资产为宗,不以丁身为本……曾不悟资产之中,事情不一:有藏于襟怀、囊箧,物虽贵而人莫能窥;有积于场圃、囤仓,直虽轻而众以为富;有流通蕃息之货,数虽寡而计日收赢;有庐舍器用之资,价虽高而终岁无利……此乃诱之为奸,驱之避役,力用不得不弛,风俗不得不讹,闾井不得不残,赋入不得不阙。

——陆贽《陆宣公奏议》卷4《均节赋税恤百姓第一条》

材料三 自建中初,天下编氓百三十万,赖分命黜陟(官职),重为案比,收入公税,增倍而余。遂令赋有常规,人知定制,贪冒之吏,莫得生奸,狡猾之氓,皆被其籍,诚适时之典,拯弊之良图(原注:旧制,百姓供公上,计丁定庸调及租……建中新令,并入两税,恒额既立,加益莫由,浮浪悉收,规避无所)。

——杜佑《通典》卷7《食货七》

(1)据材料一并结合所学知识,概括两税法实施的主要原因。(2)分析材料二、三对两税法的态度及各自的理由。

(3)综合材料,谈谈唐朝税制改革的启示。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一、使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)据材料一、举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并概括其主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称。并分别简要说明它们被称为“民主”的理由。

(3)根据材料三结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。

| A.它反映了国家对农民的人身控制放松 | B.土地兼并严重是实行原因之一 |

| C.征税的标准从人厂为主转为财产为主 | D.男子不服徭役纳绢代役称为调 |

材料 在唐朝的初期,征收赋税的办法称作租、庸、调,……在玄宗当政末期,户籍逐渐遭到破坏,大多已经与实际不符。到了至德年间,战事四起,到处征收赋敛,逼迫催促,再也没有一定的标准。征收部门增加了,可是互相没有隶属关系而是各自随意增加课税,巧立名目,新者名目相互重复,毫无限度。富足人家人丁多,大抵作官当僧人得以免除赋役;而贫困人家人丁多,全无隐瞒选避的去处,所以上等户优游而下等户劳瘁。征税的吏员又乘机侵吞,百姓……经受不了如此困窘,大抵都逃亡流徒成为浮户,那些留下来的本地百姓,不足百分之四五。至此,杨炎建议实行两税法;首先计算州县每年所需费用和上交朝廷的数额,并以此数额向百姓征税,通过对支出的估量来制定收入的数额。无论主户、客户,都按现在的居地制订簿册;无论成丁、中男,都按贫富状况划为等级;流动经商的人,在所居州县纳税三十分之一,使他们与定居民户一同纳税,不能侥幸获利。定居百姓的赋税,在秋天和夏天两次征收。那些租、庸、调以及杂徭等全部省去,整个征税事务由度支统一掌管。

——《白话资治通鉴》

请回答:

(1)据材料,指出两税法实行的社会背景。

(2)据材料,概括两税法的主要内容。

(3)据材料并结合所学知识,谈谈两税法实行的积极作用。