材料一 制度的变革与创新是古代中国大一统国家发展与壮大的保障。

|

|

材料二 历史时期名称选拔方式选官标准

| 历史时期 | 夏、商、西周 | 战国、秦朝 | 两汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐以后 |

| 名称 | 世卿世禄 | 荐举制、军功授爵制 | ① | 九品中正制 | 科举制 |

| 选拔方式 | 宗法世袭 | 举荐、军功 | 德才 | 中正品评 | ② |

| 选官标准 | 血缘 | 才能、军功 | 德才 | 品第 | 才学 |

材料三 民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。……炎建议作两税法。……户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。……其租庸调、杂徭悉省。

——《通鉴纪事本末·两税之弊》

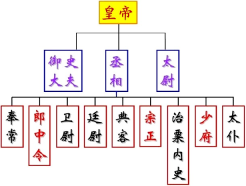

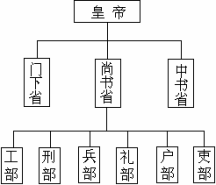

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称。结合所学知识,分析图二所示制度起了什么作用。

(2)依据所学,完成材料二表格①②处相应内容填写,并概括中国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识指出唐朝实行两税法的背景,并概括两税法的创新之处。

| 机构 | 概况 |

| 尚书省 | 曹魏始设,掌”出纳王命,数奏万机”,下设诸曹尚书,分领具体事务。南朝时,逐渐转化为一般办事机构 |

| 中书省 | 曹魏时为分尚书省职权而设。南朝时,职权目重,掌起草诏书、政令,接受尚书奏事等机要大事 |

| 门下省 | 西晋时始设,南朝沿用,负责在皇帝身边服件、顾问应对,拾遣补阙,检举非法,有“宰相便坐(意为别室)"之称 |

| A.三省体制已经相当成熟 | B.中央政府权威显著增强 |

| C.专制皇权呈现强化趋势 | D.中书省逐步掌握决策权 |

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料四 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书者。尚书省但主书填“奉行”而已。

——引自《朱子语类》

材料五 唐初“赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、拖各二丈……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。”

——引自《旧唐书·杨炎传》

(1)根据材料一、二,指出西汉和魏晋时期中央政府选拔官吏的制度分别是什么。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。

(3)根据材料四,指出材料中描述的制度名称是什么,说明门下省有何职能。

(4)根据材料五,指出唐初实行何种赋税制度,并简要说明“若不役,则收其庸”的积极意义。

材料一 秦始皇统一中国后,同样设有左右丞相。汉初以功臣为丞相,丞相成望甚高。汉武帝为了巩固和加强皇权,即位后不久,就举用贤良文学之士,于本官外,另加侍中、给事中等职,让他们出入禁庭,与闻大政。武帝还参用宦官为中书谒者,掌尚书之职。尚书本是“少府”的属官,武帝让其掌文书章奏,其地位日渐重要。到了成帝时,官制有更大的改革,以大司马、大司空和丞相合称“三公”,俱为宰相之职。

——摘编自杨友庭《三省六部制的形成及其在唐代的变化》

材料二 唐初,军国大事经过中枢各级决策机关商议和审核,然后发救施行,因此史称”鲜有败事”。宰相职权,继续发展,到了武则天时代,甚至有诏敕“不经凤阁(时改称中书省为风阁)鸾台(时改称门下省为鸾台),何谓之敕”的说法。

——摘编自王仲荦《隋唐五代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉时期行政中枢机构的变迁。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐初发敕施行“鲜有败事”的制度保障的内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国皇权与相权的演变趋势。

| A.三省出现一体化的趋势 | B.行政机构不断健全 |

| C.中枢决策机制发生异变 | D.相权扩大威胁皇权 |

| A.宰相参政议政职能制度化 | B.中枢机构异变利于皇权加强 |

| C.制衡机制提高了行政效率 | D.中央决策呈现民主化趋势 |

| A.破坏了原有的决策程序 | B.迎合了强化皇权的需要 |

| C.导致三省行政效率降低 | D.存在相权集中扩大趋势 |

| A.迎合了强化皇权的需要 |

| B.破坏了原有的决策程序 |

| C.提升了中书省法定地位 |

| D.反映了相权集中并扩大的趋势 |

| A.国家政治体制发生嬗变 | B.君主集权进一步加强 |

| C.中书门下掌握了决策权 | D.三权分立原则的完善 |

| A.君相关系的紧张 | B.地方行政效率的提高 |

| C.君主集权的强化 | D.国家行政权力的分散 |