材料 关于赋税制度的变化,诗人白居易写道:“国家定两税,本意在忧人(百姓)……奈何岁月久,贪吏得因循……夺我身上暖,买尔眼前恩。”

(1)根据所学知识,概括魏晋南北朝至隋唐时期赋税制度的演变过程。

(2)根据材料结合所学知识,概括两税法的背景、内容、影响。

| A.均田制大力推行 | B.土地兼并之风盛行 |

| C.自耕农经济发展 | D.经济发展国库充裕 |

| A.两税法的弊端 | B.租庸调制实施的背景 |

| C.均田制的影响 | D.两税法实施的必要性 |

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,进行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”结果“赋不加欲而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷。”每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。

| A.推行两税法是为增加政府财政收入 | B.经济重心南移是实行两税法的原因 |

| C.南方地区是国家赋税收入主要来源 | D.推行实物税收是生产力发展的需要 |

材料一:

材料二:建中元年(公元780年)……几百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。……人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所取与居者均,使无侥幸。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者,正之。其租庸杂徭悉省,而丁额不废,申报出入如旧式。

——《唐会要·租税上》

(1)分别指出材料一中①②的史料类型。根据材料一,概括科举制的特点并分析其影响。

(2)根据材料二,指出唐中期赋役制度发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

材料一 江南……自义……熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,户不夜扄门上环钮),盖东西之极盛也。

——《宋书》

材料二 唐承隋制,前期赋役上实行租庸调。所谓“有田则有租,有身则有庸;有户则有调”,它以民户授田为基础和前提。为确保租庸调的顺利实施,政府规定每户编造手实,再根据手实编成户籍;按每户丁男、中男数均田、定赋役。手实、户籍、均田、租庸调之间互为依据,便于监督管理,有效地组织赋役征调。国家职能有效实施,政权稳固,治理秩序良好。天宝十四年开始的“安史之乱”是唐朝财政朝度的一个重要转折点。安史之乱后,中原经济残破,土地兼并严重,农户大半逃亡,管理乏力,国库空虚,但支出不减;征调不已,赋役失衡,农民负担严重。两税法是针对以上诸多社会问题而制定的,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”,只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。这在一定程度上扩大了征税范围、税负相对公平,当然更主要是满足中央政府的财力需求;以维护政权和社会稳定。

——摘编自朱红琼《唐朝财政制度演变对国家治理能力的影响》

(1)材料一描述的是哪一时期南方经济发展的盛况?这一时期江南得到开发的原因有哪些?

(2)根据材料二并结合所学,说明唐代赋税征收依据的变化,并阐释两税法产生的原因。

| A.魏晋租庸调制的形成 | B.唐朝安史之乱的原因 |

| C.唐朝赋税制度的改革 | D.清朝土地兼并的加剧 |

材料一 为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户齐民制度。“编户”即按户登录人口,强调基层人民通过户籍接受国家的统治与管理;“齐民”则意味着他们是受国君统治的平等人民。其内容涉及籍、军队、地方行政、族群聚落、土地、法律和身份七个方面。

——摘编白杜正胜:《编户齐民-传统政治社会结构之形成》

材料二 这是一种承认有财富差别的征征税新模式。唐代两税法使人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放。两税法使官府、农民、豪强(大地主)三方都获益,首先是政府降低了运作成本,税收从个体转移到财产上,省时省力,而且增加了商业税,使税基更广泛了。其次是农民,他们可以卖掉土地,进城务工、做小生意,打工的收益远远大于种地,何乐而不为?最后是豪强(唐以后降格为大地主),他们资产雄厚,虽然要交更多的税了,但也被允许合法“兼并土地”,可以扩大规模,雇佣工人,在平均成本递减的经济规律下,大地主的利润提高了。

——摘编自鞠佳《变革之路——中国历朝改革得失》

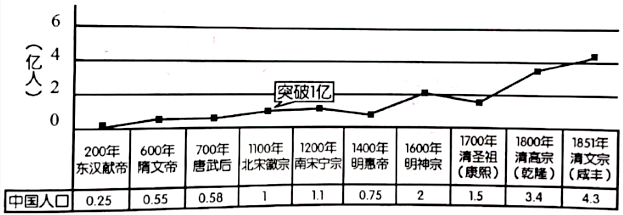

材料三 中国古代人口增长图

——据周积明、宋德金主编《中国社会史论·上卷》

(1)据材料一说明西汉社会治理的特点。

(2)根据材料二,结合所学知识谈谈你对唐代“征税新模式”的理解。

(3)分析1700——1800年中国人口迅速增长的原因。谈谈你对中国古代赋税制度变化的认识。

| 原因 | 天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制无法维持,政府财政收入锐降 |

| 目的 | 解决政府财政困难 |

| 实施 | 780年,唐德宗接受杨炎的建议,实行两税法 |

| 内容 | ①每户按 ②一年分夏季和秋季两次纳税 |

| 影响 | ①两税法简化税收名目,扩大 ②改变了自战国以来以 |