材料一 夏、商二代文化略同。文化既尔,政治亦然。故夏、殷(商)间政治与文物之变革,不似殷﹑周间之剧烈矣。殷、周之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之转移;自其里言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴。

——摘编自王国维《殷周制度论》

材料二 唐代立国规模宏阔,其疆土,经济、文物,较之秦汉,似乎尚有过之而不及。论其政治,依然还是秦汉传统规模,王室与政府分立,君权与相权互济,但唐代的政府组织之详备严密,实为汉代所未有,此后宋、元、明、清四代,都尊奉为行政圭臬。魏晋以下的门第新贵族,在唐代渐渐地和平消失于无形。自唐后,中国社会再没有别一种新贵族之形成。故在唐代有两大趋势:一、由贵族阶级转移到平民社会。二、文化由宗教方面转移到日常人生。

——摘编自钱穆《中国文化史导论》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出西周相比商代有哪些重大变革。(2)根据材料二,结合所学知识,概述唐代中国社会发生的重大变化并分别评价其影响。

材料一:汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

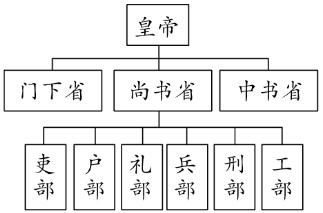

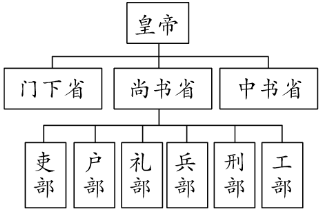

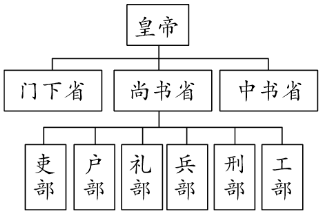

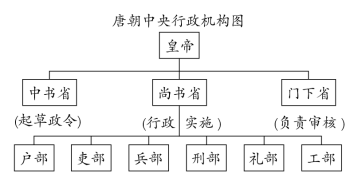

材料二:唐朝三省六部制示意图:

材料三:凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二,指出唐朝三省六部制的历史作用。

(3)综合上述材料,概括中国古代皇权与相权变化的趋势,结合所学知识分析其原因。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四民,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记·陈丞相世家》

(1)材料一中“宰相制”最早创设于哪一朝代?根据材料结合所学,概括宰相职能的特点

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

(2)根据材料二,写出唐朝实行的政治制度名称。结合所学知识,概括这一制度的运作流程。概括指出唐初宰相制的弊端及其成因。唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?

(3)综合上述材料及所学,概括说明中国古代宰相权力变化的趋势及其原因。

材料一 秦汉之制,郡守于每年秋冬向中央朝廷申报一年的治状,县也同样要上集簿于郡,中央或郡即在这时各对其下属进行考核,有功者可受奖赏或升迁,有过者轻则贬秩,重则免官、服刑。和考课相辅而行的是监察制。中央派郡监或刺史以监郡,郡县也各派督邮或廷掾以监县或乡。刺史、督邮等可随时按劾有罪赃的守、令或其他官吏。由于自上而下的层层督课,使得中央政令能较为顺利地贯彻到最基层,保证了政令的划一性。秦汉的郡县制代替了周的分封制,也即从地方分权演进为干强枝弱的中央集权制,为后来2000年的地方行政体制奠定了坚固的基础。

——摘编自《郡县制的来历与内乡县的历史沿革》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出郡县制的特点。

图一 图二

图三

材料二 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。……每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。 ——朱熹《朱子语类》

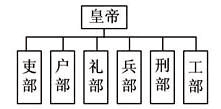

(2)图一和图二、图三所示的中央官制在被称作什么制度?

(3)根据材料二归纳该制度的主要特点。

(4)综合上述材料,分析中国古代官制变化的主要趋势.

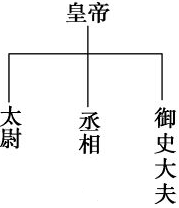

材料一 丞相,“金印紫绶,掌丞天子助理万机。”“丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上”,并无决策权。“太尉,秦官,金印紫绶,掌武事。”……但实际上大概未曾有具体选任担当这一职务的官员。御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相。”御史大夫的主要职责,一是传承皇帝诏令制书,二是监察百官。三公之下,则有分掌朝廷和国家各项事务的“诸卿”,或习惯地称为“九卿”,但实际名额并不限于九。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 很多王国即被撤销,余存的不仅面积减缩,而且内部的行政权也被中央政府接收,至汉武帝在位期间达到极点。汉武帝公布了帝制意识形态的立场,将所谓的“儒术”扩展之后又延长。向商人抽资产税,政府专利于盐、酒及铁……使中央集权之趋势有进无退。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料三 唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

(1)材料一中的秦朝的官职有哪些?结合所学知识,分析秦朝行政架构的特点。

(2)根据材料二,概括汉武帝加强中央集权的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称,并分别说明它们被称为“民主”的理由。

材料一汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 唐朝三省六部制示意图

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉武帝时期“制度的变革与创新”在政治上的表现。

(2)结合所学知识,指出唐朝三省各自职能并写出使三省出现一体化趋势的事件

材料一 武帝时期的“三公”改制主要体现在以下三方面的人员(掌握实权)一是少府官员,属员尚书令由从前单纯为皇帝管理奏章文书发展到有权处理政务,出纳拿奏,操持机柄;二是侍从、散骑、常侍、给事中等加官,有权出入禁中,随从皇帝,以备“顾问应对”;三是一些皇帝的心腹大臣,如大司马、前后左右大将军等,因得到宠信,也被加上侍中或给事中的头衔,参与中枢决策。到光武帝时期,“三公”有事反借尚书以达上,“三公”举荐的官吏反要由尚书“澄洗清浊,覆实虚滥,以定取舍”。这样,尚书台实际上取代了三公府的地位,“三公但受成事而已”。

——摘编自史仲文、胡晓林主编《中国全史》

材料二 唐前期的三省长官逐渐被排除出宰相之列或被皇帝疏远,三省机构逐渐失去重心地位。唐后期和北宋前期,三省的职能逐渐被新的机构取代,三省制度名存实亡。宋神宗元丰改制虽名义上按照《唐六典》恢复三省制度,但实际上三省已失去军事职权且“政柄归中书省”。南宋时期由于战事繁多,为简化政务流程,“始合三省为一”。这些变迁对元明清乃至后世的中央政治体制产生了重要影响。

——摘编自贾玉英《唐宋时期三省制度变迁论略》

(1)根据材料一、二,分别概括汉代“三公”改制和唐宋“三省”改制的措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代中央权力中枢的演变趋势及其积极影响。

(政治制度篇)

材料一

(经济发展篇)

材料二

| 时间 | 人口数(单位:万人) |

| 唐太宗贞观二十三年(649年) | 约1900 |

| 唐玄宗开元二十三年(726年) | 约4142 |

| 唐玄宗天宝元年(742年) | 约4532 |

| 唐玄宗天宝二十三年(755年) | 约5291 |

| 唐玄宗上元元年(760年) | 约1699 |

| 唐穆宗长庆元年(821年) | 约1576 |

(走向衰亡篇)

材料三 公元755年12月,边镇将领安禄山、史思明见朝廷空虚,联合同罗、契丹、突厥等民族组成共约15万士兵,以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵,发动了长达8年的战乱。……战乱对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生了极为深远而巨大的影响。

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?该制度有何积极作用?

(2)根据材料二表格中的相关数据分析,从649年至742年,唐朝人口数量呈现什么趋势?出现这种趋势的原因有哪些?材料三中的“战乱”指的是什么?

材料一 初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相。其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——欧阳修《新唐书》卷四六

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再瞎尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

材料三 行省实行群官负责和圆议连署制(即通过行省官员集体开会共同负责),行省官员通常由平掌、右丞、左丞、参知政事等六七人组成。……无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)据材料一,结合所学知识,指出唐初的中央官制,概述其组织形式。

(2)据材料二并结合所学知识,分析唐代官僚机制运行方式的利弊。

(3)综合上述材料和所学知识,简要概述从汉至元君主专制和中央集权演变的历程,并其演变的总体趋势。

材料一 秦始皇统一中国后,同样设有左右丞相。汉初以功臣为丞相,丞相成望甚高。汉武帝为了巩固和加强皇权,即位后不久,就举用贤良文学之士,于本官外,另加侍中、给事中等职,让他们出入禁庭,与闻大政。武帝还参用宦官为中书谒者,掌尚书之职。尚书本是“少府”的属官,武帝让其掌文书章奏,其地位日渐重要。到了成帝时,官制有更大的改革,以大司马、大司空和丞相合称“三公”,俱为宰相之职。

——摘编自杨友庭《三省六部制的形成及其在唐代的变化》

材料二 唐初,军国大事经过中枢各级决策机关商议和审核,然后发救施行,因此史称”鲜有败事”。宰相职权,继续发展,到了武则天时代,甚至有诏敕“不经凤阁(时改称中书省为风阁)鸾台(时改称门下省为鸾台),何谓之敕”的说法。

——摘编自王仲荦《隋唐五代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉时期行政中枢机构的变迁。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐初发敕施行“鲜有败事”的制度保障的内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国皇权与相权的演变趋势。