材料 章炳麟(1869~1936),原名绛,号太炎,浙江余杭人。《馗书》是章太炎第一本系统涉及政治与社会问题的专著。1904年,他对其进行了修改并再次出版。下表为其两个版本中的叙述。

| 刊行时间 | 论断内容 | |

| 初刻 | 1900年 | 震旦之共主,非仲尼之世胄则谁乎?官天下则帝孔氏,百世丕天之大律。仲尼横于万纪矣。 |

| 重订 | 1904年 | 孔子名过于实。“孔氏闻望之过情有故”,其删革六艺的卓越成就,乃老子、墨子不屑之事。孔子道术皆不及孟荀。《论语》阐述的义理不明,《三朝记》(记录孔子与鲁哀公问对的著作)则自相矛盾,前后冲突,故“夫孟、荀道术皆踊绝孔氏”。孔子非圣人,与汉之刘歆一样,乃良史也。 |

——摘编自余艳红《传统、现代与现代之后:章太炎的思想世界》

(1)根据材料并结合所学知识,说明《馗书》的史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈章太炎重订《馗书》的时代背景。

梁启超与“新史学”

材料 我国自古以来就有修史的传统。以《史记》《汉书》等为代表的二十四史是中国传统史书的书写典范,塑造了中国传统史观。19世纪末20世纪初,是中国人历史观念发生根本性变革的时代,以梁启超为代表的“新史学”对中国传统史观进行了彻底颠覆。

·史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉。……历史者,叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也。历史者,以过去之进化,导未来之进化者也。……史家所以尽此义务之道,即求得前此进化之公理公例。

——摘编自梁启超《新史学》(1900年)

·中国二十四史,以一朝为一史。只见有君主,不见有国民也。就其事变之著大而有影响於社会者,各以己意约举而分之,以便读者。第一上世史,自黄帝以迄秦之一统,是为中国之中国。第二中世史,自秦一统后至清代乾隆之末年,是为亚洲之中国……中央集权之制度,日就完整,君主专制政体全盛之时代也。第三近世史,自乾隆末年以至於今日,是为世界之中国。君主专制政体渐就湮灭,而数千年未经发达之国民立宪政体,将嬗代兴起之时代也,此时代今初萌芽。虽阅时甚短,而其内外之变动,实皆为二千年所未有,故不得不自别为一时代。

——摘编自梁启超《中国史叙论》(1901年)

·梁氏“新史学”未能解决历史的普遍性与特殊性、史家的世界视野与本土情怀之间的张力问题。梁启超醉心于“历史”的“公理公例”,甚至套用欧洲历史经验对中国历史作出“脸谱化”评判。……梁启超所援引的文明进步、社会进化观念,其实与真正的历史规律还有相当距离。

——摘编自李恭忠《梁启超的“中国史”自觉及其限度》

(1)根据材料并结合所学知识,概述梁启超创立“新史学”的时代背景及其思想内涵。(2)综合材料和所学知识,谈谈你对梁启超“新史学”的看法。

材料一 “国民”二字在清初黄宗羲等人的言论中已出现,然而并没有持续发展。到了晚清,与国家命运紧密联系起来的“国民”观念从西方、日本输入中国之后,黄宗羲等人业已消失的声音重获新生。晚清“国民”二字内容相当宽泛,边界并不清晰,丰富而复杂,亦新亦旧,具有鲜明的过渡时代的特征。20世纪初,“国民”观虽然包含了西方“公民”观念的某些内涵:“国民”相对于社会上的特权阶层而存在,他们被劝告要发扬公民道德,并增进共同的福祉,保有国家主人翁意识;然而,中国的“国民”并不是被赋予权利、可以向国家提出某些特定国要求的个人,而是必须在国际舞台上捍卫国家权利的一群人。“国民”不像之后更适合用来指称“citizen”的“公民”或“市民”,它并不强调国家当中的个人,而是一种集体存在。

——摘编自李孝迁《“制造国民”:晚清历史教科书的政治诉求》

材料二 新加坡是一个多元族群构成的国家,三个主要族群华人、马来人、印度人均是来自周边大国或文明区域的移民,其国家的建立是由于族群冲突和族群政治分歧被动成就的。因此,新加坡致力于将多源流的移民社会整合成共同认同新加坡国家的国民社会,形成一套新加坡的“民族—国家”体系、新加坡人的公民认同和新加坡多元族群文化的地方性知识。国家通过威权政治体系从文化教育、意识形态、大众媒体等方面进行制度化建设,塑造共同价值观,培养国家认同。在学校、社区等场域中不断强化公民概念和国家认同,塑造“新加坡人”的概念,建构地方性知识,培养共同的价值观和国家情怀,让每一个老百姓都有国家自豪感,有与国家休戚与共的主人翁意识。

——摘编自赵泽琳《“多元”族群与“一体”公民——新加坡多元族群治理与公民意识塑造》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国“国民”概念发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国与新加坡塑造国民的差异及其原因。

(3)结合以上材料,谈谈你对国民塑造问题的认识。

材料一 战国百家学士呈现了浓厚的政治取向,其学说“务为治者也”。士人阶层及其文化传统的强大影响,使得中国传统官僚政治呈现为一种意识形态政治,与学术文化变迁建立了千丝万缕的联系。战国秦汉间的政治进展对应着各家学说的此起彼伏,堪称政治文化史上的奇观。秦以三晋法家指导政治,文吏成为秦王朝的主要行政承担者,儒生则惨遭“焚书坑儒”的打击。汉初以功臣及其子弟占据要津,但具体政务依然委以文法吏。即使武帝之后,儒家独尊,形成了“学者兼为官僚”的“士大夫政治”,文法吏仍高踞政坛。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 中国传统政治文化中的求变因素,集中于建构灵巧而有实效的治国之术。中国近代政治文化变迁的重要表征就是对国家政治宏观架构的重新思考。晚清的这种政治思维的出现是对中国近代政治危机进行全方位思考的必然结果。一旦把近代中国的政治体系放进整个世界文明中去考察,就会发现国家的衰败在一定程度上乃是因制度的僵化而引发的。中国几千年来的帝国体制演化到近代,由于自身内部的机制趋于老化以及外力侵蚀,已难以应付制度败坏的困境,新的帝国在旧的废墟上重新建构的可能性几乎丧失殆尽。当传统的政治演化机制面临几乎不可克服的困境时,人们只能到旧制度以外的文化视野中去寻求破解的办法。

——摘编自梁波《中国近代政治文化的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国至秦汉时期政治文化发展的特点。

(2)根据材料二,指出近代中国政治文化变迁的主要表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈你对政治文化变迁的认识。

材料一 1834年,清廷官员至英国使臣律芳卑广州住处商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上产生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英方则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

材料二 1901年, 虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护; 清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——以上材料均据王开尔《隔膜、冲突与趋同----清代外交礼仪之争透析》

(1)指出材料一中中英双方争执的主要内容及其所反映出的心态。(2)指出材料二反映出的中国外交地位的变化,并从国际背景分析变化的原因。

(3)综合上述材料,谈谈从近代中国外交礼仪的变化中得出的认识。

材料一 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

材料二

| 第4条 | 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。联合教系 |

| 第5条 | 民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。 |

| 第6条 | 民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权力和义务。 |

| 第267条 | 私人的合法财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏。 |

——《中华人民共和国民法典》节选

(1)结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

(2)根据材料二并结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在中国特色社会主义法律体系中的地位,并谈谈民法典编撰给我们的启示。

材料一 鸦片战争前夕的中国和英国

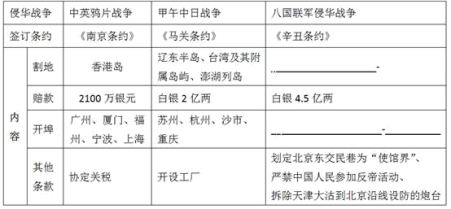

材料二 1840—1900年列强侵华战争及中国清朝签订的不平等条约

(1)依据材料一,指出鸦片战争前夕中国和英国所实行的政治制度分别是什么?并结合所学知识分析英国发动侵华战争的根本目的。

(2)依据材料二,比较《南京条约》和《马关条约》在“开埠”方面出现的变化,指出列强侵华呈现怎样的发展趋势?并简要说明《辛丑条约》的内容体现了此时清政府与列强之间是什么关系?

(3)综合上述两则材料,归纳1840~1900年列强入侵给中国社会造成的最深刻的影响是什么?

(4)面对列强的侵略,中国军民进行了英勇的抗争。结合所学知识谈谈中国军民抗争起到什么作用?

材料一 从文明演进的角度看,中西民主制度的第一次分野几乎是必然的,无论是古希腊的城邦民主,还是中国的专制主义中央集权制度,他们都各自适应了当时当地的历史和地理条件,是制度演进的客观结果,而不是人们主观选择的结果。……

——摘编自潘传表《中西民主制度的两次历史分野》

材料二

1854—1856年英国进出口贸易份额示意图

| 原材料 | 食品 | 工业制造 | |

| 出口贸易 | 7% | 8% | 85% |

| 进口贸易 | 61% | 33% | 6% |

在英国占居世界工业垄断地位时期,……英国资产阶级反对保护关税,依靠本国工业上的绝对优势,大搞商品倾销,在自由竞争中打败一切对手,从而大发横财。

——《世界近代史》

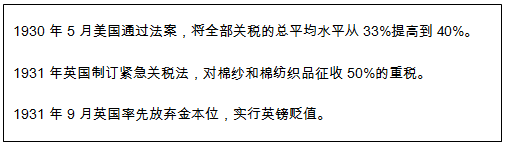

1930—1933年各主要资本主义国家的经济措施

从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍。世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。

——引自P.林德著、王新奎编译《国际贸易》

材料三 1911年,清华大学的前身——清华学堂诞生。从建校伊始,清华便始终同国家的兴衰和民族的命运紧密联系在一起。《辛丑条约》中规定美国作为“八国联军”参战国之一,分得3200多万两(合2400多万美元)。1904年12月上旬,中国驻美公使梁诚经过几年艰苦努力,最终促使美国议会在1908年通过退款决议。美国感到通过“退款办学”,控制并借中国官方“自办”的壳,登入中国主流社会这个“市”,更为有利。1907年12月3日,美国总统罗斯福在国会正式宣布:“我国宜实力援助中国厉行教育,使此繁众之国能渐渐融洽于近世之文化。援助之法,宜将庚子赔款退赠一半,俾中国政府得遣学生来美留学。”1908年10月28日,中美两国政府草拟了派遣留美学生规定课程:……(学生中)规定他们之中,应有80%学农业、机械工程、矿业、物理、化学、铁路工程、银行等,其余20%学法律、政治、财经、师范等。在派遣学生的同时,双方还商定在北京由清政府外务部负责设立一所留美训练学校(TrainingSchool),如果必要,还准备在中国其他城市设立分校。这就是后来创办清华学堂的起因,也是所谓“赔款学校”这一名称的由来。早年,清华学生也称清华为“国耻纪念碑”,“清华不幸而产生于国耻之下,更不幸而生长于国耻之中。……不幸之中,清华独幸而获受国耻之赐。既享特别权利,自当负特别义务。”

(1)据材料一,结合所学知识,简述中西民主制度第一次历史分野各自是如何实现的?指出不同政治制度对各自历史发展的相似作用?

(2)依据材料二并结合所学,解读材料所述的国际贸易现象。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)据材料三,有学者认为近代中国教育是中西方文化激烈碰撞的产物,反映了中国人对传统文化与西方文化之间巨大差距的逐步认识。阅读材料以清华大学建立过程为例,谈谈你对这一观点的认识。

要求:观点明确,史论结合;逻辑严密;表述清楚。