材料 章炳麟(1869~1936),原名绛,号太炎,浙江余杭人。《馗书》是章太炎第一本系统涉及政治与社会问题的专著。1904年,他对其进行了修改并再次出版。下表为其两个版本中的叙述。

| 刊行时间 | 论断内容 | |

| 初刻 | 1900年 | 震旦之共主,非仲尼之世胄则谁乎?官天下则帝孔氏,百世丕天之大律。仲尼横于万纪矣。 |

| 重订 | 1904年 | 孔子名过于实。“孔氏闻望之过情有故”,其删革六艺的卓越成就,乃老子、墨子不屑之事。孔子道术皆不及孟荀。《论语》阐述的义理不明,《三朝记》(记录孔子与鲁哀公问对的著作)则自相矛盾,前后冲突,故“夫孟、荀道术皆踊绝孔氏”。孔子非圣人,与汉之刘歆一样,乃良史也。 |

——摘编自余艳红《传统、现代与现代之后:章太炎的思想世界》

(1)根据材料并结合所学知识,说明《馗书》的史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈章太炎重订《馗书》的时代背景。

材料一 直隶自庚子以来,民气凋伤,伏莽未消,亦非遵旨速行巡警不足以禁暴诘奸,周知民隐。……备军所以御外侮,警兵所以清内匪,中国自保甲流弊,防盗不足,扰民有余,不得不改弦更张,转而从事于巡警。……可以验治理之得失,而官府所资为耳目,藉以考察舆情者,亦惟巡警是赖。

——摘自袁世凯《创设保定警务局并添设学堂拟订章程呈览折》(1902年)

材料二 袁宫保近派巡警营兵丁在(天津)城乡内外昼夜梭巡,清理街道,盘诘奸尻,夜间按时换班,尤为慎重,宵小为之敛迹,百姓称颂,有夜不闭户之风。

——摘自《中外近事》(《大公报》1902年7月1日)

材料三 (直隶)天津巡警总局成立之后,袁世凯将辖区划分为东、西、南、北、中五个治安区,每局下设若干巡警棚,每棚设岗三处。巡警总局在内部设置上相对简单,下设捐务处、探访局、警务学堂等机构。并在天津城附近二十里内,按照东西南北及四隅分设保甲局八处,距城区二十里外,则于扼要处驻扎军队,并酌派遣水陆巡警队维护秩序。

——摘自天津市政府秘书处编译室《天津市警务概况》(1948年10月)

(1)根据材料一概括袁世凯在直隶创设巡警制度的目的。

(2)说明材料三对于研究近代天津巡警制度的史料价值。

(3)指出运用上述材料研究近代天津巡警制度时应注意的问题。

史料一 大清国国家应允将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台,一律削平……由诸国分应主办……留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之虞。……各省督抚文武大吏暨有司各官,于所属境内,均有保平安之责,如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立即弹压惩办。

——《辛丑条约》

史料二

《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日为阳历9月7日,因此有“九七国耻”一说。

——《中外历史纲要·上册》

【探究】(1)根据史料一并结合所学知识,概括指出《辛丑条约》中列强在政治、经济、军事、思想等方面加强了对华奴役的具体表现。

(2)据史料并结合所学知识,分析条约签订日被称为“九七国耻”的主要原因。

新科状元的命运

材料一1895年,四川人骆成骧摘取乙未科状元桂冠,四川人士英不引为荣耀。骆成骧衣锦还乡,先会同乡,次拜十三帮会首。十七日进城…道府亦出城答拜,冠盖如云,道途相望。骆君题区悬挂馆内…连日演戏开宴,貂蝉满座…二十四日吉辰,锦还故里。至日,仿送状元归第故事,虽未能如京兆尹之执事蛘明,而坐轿上被红几满,伊如本埠之行亲,迎礼者皆诧为未曾见。

——摘自《申报》

材料二 光绪一朝,所取状元皆不得意。陈冕早逝,黄思永以无罪陷狱,昭雪后亦不得大用。赵以问、刘福姚、骆成骧皆偃终身,并不得开坊晋一阶…唯张以经营实业起家,以视先代鼐甲由清贵而直跻清要,盖不可以道里计。殆科举将废之先兆欤?

——摘自辜鸿铭等著《民国笔记(作者的亲闻记录)合集》

(1)材料一、二两则史料作为研究问题的证据,使用时需要注意什么?

(2)阐述上述材料所反映的历史现象与时代发展之间的联系。

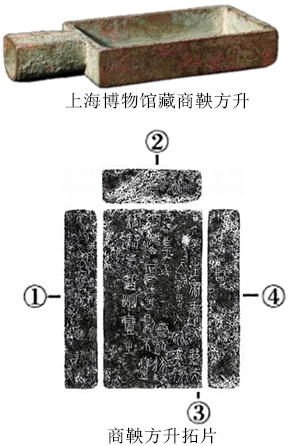

材料一 商鞅方升因其详实的铭文、精密的制作和明确记录的容积而被认为是不可多得的国家级标准器。商鞅方升铭文如下:①“(孝公)十八年,齐连(率)卿大夫众来聘(商议大事),冬十二月乙酉,大良造(秦国官职)鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升(1升等于16.2立方寸)。”②“重泉”(方升首次颁发地点,今陕西蒲城)③“廿六年 (公元前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状、绾:法度量则不壹歉(嫌)疑者,皆明壹之。”(秦始皇统一度量衡的诏书)④“临”(重新颁发的新征服地区)(备注:①②处字体一致,文体较细;③④处字体一致,文体较肥。)

材料二 清末度量衡器,名目繁多,漫无准则。1902 年,中日修订商约谈判正式开始,日方认为“由于中国的度量权衡制度暂未统一,给工商业带来相当巨大的影响,应当尽快统一”,提出中国货币度量衡改革条款。到1908年,清政府拟定出《划一度量衡图说总表及推行章程》,主要方针“恪遵祖制,兼采西法”。在这期间,关于度量衡统一标准争论不止。清政府内部坚持采用旧制的主张:“《大清会典》原定有度量衡标准”“况中国五千年来之习俗,百姓之日用而不知,何必更张,反滋纷扰”“骤改实属不易,稍不得法,转启吏胥烦扰”“量衡之数皆起于度,中国度数出于律尺,西法则用子午周之略数,原本不同为用”。公制支持者中“速进派”的主张:“盖因法国迈当法制(公制) 最准,各国称便,易于交涉。今中国改订之始,似以仿定迈当法制最为适用”“学问上 (科学界) 之便利”“事业 (工业界) 上之便利”“基础上(基本单位)之精善”“新尺初兴,俗人固疑其不变,迨越三月或四月,则又成习惯矣”。(备注:1.“速进派”主要由三类人士构成:清政府驻外使领、 留法学生、在华从事科技教育的外籍人士。2.公制,法国创立的全球性度量衡标准,以地球子午线的长度作为标准物,十进制,换算方便,国际计量单位制源于此。)英制支持者的主张:英国度量衡协会秘书长麦尔斯提出“为推广商务起见,欲请中国改定与英国有同等比例之度量衡”;“天下各国商务往来,几尽用此种度量衡(英制)”;中国海关多沿用英制,所以改用公制“更张太甚”,成本巨大。

(1)依据材料一,结合所学,任选3个视角,说明商鞅方升对历史研究的价值。(2)依据材料二,结合所学,阐释清末关于度量衡统一标准的争论。

材料一 汉唐的外事体制,乃是一套以贯彻大一统秩序为基本目标,以羁縻式控取为主要手段,以礼法规范为具体框架的体制。因而对集中代表了中外经济交往的互市,在以严密控制下的市坊制度对之约束的同时,朝廷看中的是其赐恩报义的政治意义而非互通有无的经济价值。故或大施恩惠,或加设禁条,并不把互市当作目的而只视之为维护四夷宾服局面的手段。对中外各种交通出入,除按既定关津制度加以控制外,边境防范尤严,往往必须以因公的名义在官方往来的外衣下方许出入。而外人在境内的居留、婚姻等,除非降附归化,入籍为民,一般也总是处于重重限制之下。中外之间的文化交流同样受到大一统原则的影响和制约。对外来文化中的枝梢末叶,朝廷乐于采取大而化之的包容态度,但对系统的意识形态,如宗教,则以防范、限制和彻底的控制为基本方针。

——摘编自楼劲《汉唐对丝路上一般中外交往的管理》

材料二 鸦片战争后的中西关系史可以划分为三个阶段:第一阶段是两次鸦片战争期间。这一阶段晚清政府虽不得不按照西方的原则签订了一系列不平等条约,但仍坚守“华夷秩序”观念,并基本按照“华夷秩序”观念处理对外关系。第二阶段为19世纪60—80年代的洋务运动时期,这一时期清政府的外交呈现既试图保有旧的对外观念和政策,又试图利用西方体系中一些原则的过渡性特征,清政府正式设立了专司对外事务的机构——总理各国事务衙门。第三阶段是19世纪末20世纪初,中国在甲午中日战争中失败,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,中国在物质和观念上被全面裹挟进近代西方民族国家体系的全球扩展之中。《马关条约》的签订标志着中国的东亚首强地位被日本取代,日本迫使清廷承认朝鲜“独立”,中朝藩属关系宣告结束,朝贡体系中的最后一名成员被划出。随着八国联军侵华战争与《辛丑条约》的签订,中华帝国完全沦为列强的半殖民地。

——摘编自王卓《两个体系的碰撞——“洋务外交”评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉唐时期外交的特点,并分析其成因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与汉唐时期相比,近代中国外交的变化,并简析其影响。

材料 20世纪初,以剑桥知识精英为首的西方知识分子对中国文化表现出推崇和热爱。中国文化,尤其是中国艺术品和古代文化典籍的西传,使得西方社会开始重新关注中国文化中那被忽视已久的高雅、古典、精美的部分,并使得英国现代主义运动主动接受和融合其中的养分,使之烙下鲜明的中国印记。

表:19—20世纪中国文化进入英国的情况

| 事件 | 渠道 |

| 普特南·威尔在其著作《庚子使馆被围记》中写道:“予在端王府见有美瓷数千件,皆为先入之兵所击碎,成为无数之碎片,彼等所要者金、银而已,五彩美丽之瓷器,其颜色之鲜明、绘画之精细,令人爱玩不置,在欧洲市场价值巨万者,彼等何能知之?” | ① |

| 英国学者索沃尔比说:“19世纪末以来,由于欧洲工程师在中国修建铁路,沿途的坟墓被无情地挖开,这样世代以来与死者一同掩埋的艺术珍宝,开始大批重见天日,进而展现出这个国家当其不同文化盛世时的前所未料的荣光。中国及海外,很快便产生了对此类出土文物的需求;这转而又引起更多的、收获惊人的挖掘。” | ② |

| 诸多中国学者,如萧乾、徐志摩、胡适等前往英国读书或访学,与剑桥知识精英有较多交流。尤其徐志摩及其所属的“新月派”被称作“中国的布鲁姆斯伯里团体”,在思想理念、文学倾向、艺术情趣、生活方式上与布圈相似。在二者交流的过程中,中国文化的韵味也同样深深吸引着英国的知识精英。 | ③ |

——摘编自白薇臻《中国文化元素与英国现代主义的生成》

(1)根据材料,概括19-20世纪中国文化进入英国的渠道然后填写在对应位置,并补充一种渠道。

(2)根据材料并结合所学知识,概括这一时期中英文化交往的特点。

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官制一统治地位的历史阶段,官职被限定在贵族范围内。察举制度创立之后,选官要先经官吏察访,然后推荐给中央予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料三 中国古代行政区划简表

| 时期 | 秦 | 汉 | 魏晋南北朝 | 唐 | 宋 | 元 | 明 | 清 |

| 高层政区 | 郡 | 郡、王国 | 州 | 道 | 路 | 行省 | 布政使司 | 省 |

| 统县政区 | 郡 | 州 | 州 | 府、州 | 直隶州、州 | 府、直隶州 | ||

| 县级政区 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 州、县 |

——摘编自周振鹉《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代行政区划演变的特点并结合所学知识分析其反映的实质。