材料 1906年《中国同盟会革命方略》指出,革命就是要“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国”,“驱除鞑虏之后,光复我民族的国家,敢有为石敬瑭、吴三桂之所为者,天下其击之”。这一方略出台后引起了重要反响。

1907年初,杨度在《中国新报》上连载了《金铁主义说》一文。他认为“其所谓民族者,亦为广义上之文化民族,而非狭义之血统民族”。杨度认为满族由于接受汉文化,早已成为“中华民族”的一部分。他主张建立君主立宪国家,强调“中国之在今日世界,汉、满、蒙、回、藏之土地不可失其一部,汉、满、蒙、回、藏之人民,不可失其一种,一有变动,则国亡矣”。

同年8月,章太炎在《民报》第15号上发表《中华民国解》文,旨在反驳杨度的《金铁主义说》。他认为;“文化相同自同一血统而起,于此复有殊族之民受我抚治,乃得转移而翁受之;若两血统立于对峙之地者,虽欲同化莫由……满洲之同化,非以受我抚治而得之,乃以陵轹颠覆我而得之,二者之不可相比。”章太炎进一步指出清朝统治者“当退黜与夷狄等耳”。

1906年末,宪政考察大臣端方在出洋归国后向清廷上《请平满汉畛域密折》,其中谈到了革命党人:“一二不逞之徒,竟敢乘此时机,造为满汉异族权利不均之说……此种族革命之说,所以得乘间而入也。”端方建议清政府“请降明诏,举行满汉一家之实,以定民志而固国本。”此后,清廷吸取端方、李鸿章、袁世凯、张之洞等人的建议,在前期放开满汉通婚的基础上改革官制,取消各部郎官等满汉分设制度,原仅用八旗的职位也可用汉人。但在裁撤驻防(京)八旗的问题上,清廷内部产生了争议,最终决定逐步裁撤京外驻防八旗,取消旗人特权,但保留驻京八旗。但在取消部郎官等满汉分设后,各部尚书中仍是满人居多,京外驻防八旗的裁撤也进度缓慢。

——摘编自郑大华《论清末革命派和立宪派在“民族建国”理论上的分歧与争论》

根据材料,结合所学知识,对《中国同盟会革命方略》拟订后所引发的争论进行评析。(要求;史实准确,符合逻辑,表述清晰)。材料 庚子事变后,中国新思想界提出了建立国民政治的主张。

当时的中国尚缺乏建立多数人参与的国民政治的条件,但西方平民主义的影响,民主的平等逻辑,以及动员大众参与救亡的现实需要,却使部分中国人开始追求大众民主。这部分人认为,中国政治不但是专制政治,更是满人对汉人的“贵族政治”,必须以民族革命去除满人的贵族特权,才能建立国民政治,实现国民权利平等。他们将主权在民看作共和政治的本质特征。其中很多人信奉卢梭的人民主权说与国民公意说,戴季陶将“人民”“国民公意”抬到至高无上的地位,实际上是将“国民国家”抬到至高无上的地位,将国家机关当作“国民公意”的化身。

与此同时,另一部分人认为中国传统政治思想的基调是治民,而非民治。由于缺乏“国民政治”的思想传统,国人在初接触近代西方政治思想时,能以天下为公、选贤举能的观念理解其议会制度与选举制度,却难以接受“民主”、人民自治的观念与制度。另外,受传统贤人政治论以及西方精英主义的影响,鉴于实际的国民程度,立宪派以及部分中间派人士则因恐惧“暴民政治”而鼓吹精英政治、贤人政治。

对于平民主义和精英主义的争论,陈独秀表示并不排斥少数精英的作用,但强调“多数人之觉悟,少数人可为先导,而不可代庖。 共和立宪之大业,少数人可主张,而未可实现”,真正国民政治的实现必须“以多数国民能否对于政治自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件”,希冀政府立宪的开明专制论,主张由革命党创立共和的革命程序论,主张“中坚阶级”主持共和的贤人政治论,都不可能得真正的共和宪政。

——邹小站《清末民初思想界关于平民政治与精英政治的争论》

根据材料,结合所学知识,对中国近代平民主义和精英主义的争论进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一我知道中国有太炎先生,并非因为他的经学和小学,是为了他驳斥康有为和作邹容的《革命军》序,竟被监禁于上海的西牢。……先生狱中所作诗,却并不难懂。这使我感动,也至今并没有忘记,现在抄在下面……邹容吾小弟,被发下瀛洲。快剪刀除辫,干牛肉作糕。英雄一入狱,天地亦悲秋。临命须掺手,乾坤只两头。

1906年6月出狱,即日东渡,到了东京,不久就主持《民报》。我爱看这《民报》,但并非为了先生的文笔古奥……而是为了他和主张保皇的梁启超斗争,真是所向披靡,令人神旺(往)……却为了他是有学问的革命家。

——摘编自鲁迅《关于太炎先生二三事》

材料二策问又称“经史时务策”,始于西汉,皇帝以政事书于简策,要求各称国推举的“贤良”逐条对答作为施政参考。隋炀帝始置进士科,策试一直是科举和各级学校考试的重要形式。“时务策”尤其能反映一个时代的政策导向。下表所示为节选自1904年最后一次科举考试的策问题目:

| 策问一 | 学堂之设,其旨有三,所以陶铸国民,造就人才,振兴实业。国民不能自立,必立学以教之,使皆有善良之德,忠爱之心,自养之技能,必需之知识,盖东西各国所同,日本则尤注重尚武之精神,此陶铸国民之教育也。讲求政治,法律,理财,外交诸专门,以备任使,此造就人才之教育也。分设农,工,商,矿诸学,以期富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策 |

| 策问二 | 美国禁止华工,久成苛例,今届十年期满,亟宜援引公法,驳正原约,以期保护侨民策 |

(1)根据材料一,简述鲁迅敬佩章太炎的原因,并思考把这个材料作为研究问题的证据,使用时应该注意什么问题。

(2)根据材料二,结合所学知识,对1904年最后一次科举考试的策问题目所反映的历史现象进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。

材料一 晚清民变(反清民众运动)统计情况表

| 时间 | 民主发生次数 |

| 1836—1845年 | 246次 |

| 1846—1855年 | 933次 |

| 1856—1865年 | 2332次 |

| 1865—1875年 | 909次 |

| 1876—1885年 | 385次 |

| 1886—1895年 | 314次 |

| 1896—1911年 | 635次 |

——摘编自杨庆堃《十九世纪中国民众运动的若干初步统计模式》

材料二 预备立宪开始初期,官制改革之事闹得沸沸扬扬,不仅遭到地方督抚的反对,而且还引起了立宪派的不满,他们认为,“政界事反动复反动,竭数月之改革,适今仍是本来面目”。“此度改革,不屡吾侪之望,田无待言”。立宪派一般要求在2—3年内开国会,如预备立宪公会电请“以二年为限”。立党派的努力在皇权的压制下毫无结果。他们慨叹:“日日言立宪,宪政重要机关之内阁,首与宪政之原则背道而驰。呜呼,其何望矣!”革命派则始终对清廷立宪持反对的态度,他们一方面纷纷痛斥清政府在搞“假立先”“伪立宪”,认为所谓的预备立宪“并不是真正立宪,实在拿立宪骗人”;另一方面则不断地发动武装起义,用革命的武器做出坚决彻底的批判。

——改编自李细珠《试论新政、立宪与革命的互动关系》

(1)根据材料一,指出晚清社会存在的问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析立宪派与革命派对清政府实行预备立宪的态度。

| 史料内容 | 来源 | |

| 一 | 李鸿章以儒臣起家军旅,早膺疆寄,辅佐中兴,削平大难。嗣在北洋三十余年,办理交涉,悉协机宜。……该大学士忠诚坚忍,力任其难,宗社复安,朝野攸赖。 | 光绪帝光绪二十五年九月上谕,收入清史馆臣撰《清史列传·李鸿章》 |

| 二 | 李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原。当此十九世纪竞争进化之世……仅折拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足。 | 梁启超语,收入梁启超1901年撰《中国四十年来大事记》 |

| 三 | 汉奸者,引满人之媒介也咸同间,洪杨光复一帜,十三省皆还汉族衣冠。然李鸿章残杀同种之功,致令百战,疆土不旋踵仍返之虏廷汉族又再次告失败。 | 锄非《驱满酋必先杀汉奸论》,刊载于《汉帜》1907年第1号 |

| A.史料一全面评述了人物的是非功过 | B.所有信息皆可以相互证实 |

| C.史料三反映了当时的民族主义思潮 | D.出现较晚的最为客观准确 |

材料一

材料二

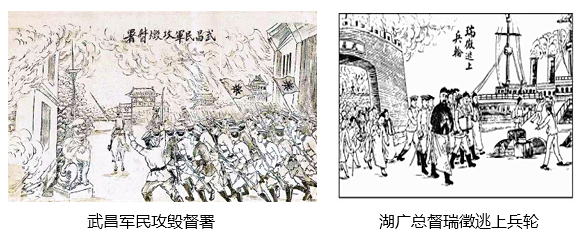

(1)根据材料一,指出漫画宣传的史事。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析漫画宣传的史事的进步性和局限性。

(3)你如何看待时政漫画的史料价值。

材料一 到战国初年,原有的宗法统治秩序已经瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建。……随着铁器的使用和平耕的推广,……土地私有逐步得到认可……新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下求贤令:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。

材料二 从19世纪下半叶起,发展资本主义已经成为一种世界性的潮流。甲午战后,西方列强掀起了一场瓜分中国的狂潮。……19世纪末,中国民族资本主义得到了初步发展。中国资产阶级作为新的政治力量开始登上政治舞台,成为资产阶级维新变法运动的阶级基础。

——以上材料据(普通高中课程标准实验教科书·历史上重大改革回眸)整理

材料三 与戊戌变法相比,长达十年以上清末新政,无论就这一改革所导致的社会动员的广度和深度而言,还是新政各项政策在社会和地方各层面产生的消极和积极的后果而言,它都提供了更为丰富的信息。新政运动在教育、军事、财政、法制、路矿、实业、地方自治和立宪政治各方面的广泛展开,引起了从革命派、激进立宪派、温和派到保守派和儒家的原教旨派相当激烈的反应和政策思想冲突。从当朝权贵到地方督抚,从留学生到破落的塾师,从农民、士绅、商人到洋场买办,纷纷在海内外各种报刊上发表不同的言论,彼此针锋相对。各种不同的利益集团和社会阶层,也都积极调动各自拥有的社会资源来影响决策。

——摘编自萧功秦《清末新政与中国现代化研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明商鞅变法与戊戌变法历史背景的相同点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括清末新政与戊戌变法的不同之处,并简要评述清末新政的历史功过。

| A.武昌起义的爆发阻碍了中国成为君主立宪制国家 |

| B.康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性 |

| C.洋务运动强调“中学为体”有利于减少改革阻力 |

| D.新文化运动全盘否定传统文化有失认知的客观性 |

材料 辛亥革命绝非简单的旧式革命,它有欧美式的坐标和现代化的成分,因此具有时代性和世界性。辛亥革命强调暴力、坚持暴力,但暴力的程度并非想象得那么激烈,那么死板,相反辛亥革命在实行暴力的同时,实际上对分寸、阶段的把握还是比较准确的,也就是说它对为什么实行暴力是有所考量的,并且在实行过程中富有理性。因为问题错综复杂,关系到方方面面,比如对胜与败的理解、破与立的转换、局部与大局的处理、效果与成本的比较、目标与可能性的衡量、革命与列强态度的变化、内部凝聚与动力保持问题等。应该说革命党人基本做到了保持清醒,审时度势,有原则有斗争,同时也有理性、适度的妥协让步。从帝制到共和,辛亥人铸造的是千年壮举,开启的是亚洲先河。说到底,这是一次全新的探索,一种旷古未有的尝试,而先驱们之所以百折不拢,实缘于救亡图存的迫切,为了在世界之林能有中华一席,为了民族振兴能够实现,辛亥革命在政治、文化、经济、社会等领领域谱写了辉煌业绩;从思想意识、制度模式、经济发展和国家走向等诸多方面都做出了不可磨灭的历史贡献,为后世留下了非常宝贵的经验教训和思考启迪。辛亥革命的主要功绩究竟是什么?那就是为中国社会的精神面貌和价值理念带来了巨变。

——摘编自黄克武、主建朗《两岸新编中国近代史·民国卷》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论.(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

| A.中国第一部资产阶级性质的宪法 | B.具有反封建专制制度的进步意义 |

| C.促进了近代中国民主化的进程 | D.标志着中国民主革命任务的完成 |