材料一 “九一八”事变后,日本帝国主义先后向长城一线及华北地区不断侵略渗透。全国各阶层纷纷掀起抗日救亡热潮,中国共产党明确提出了建立广泛的抗日民族统一战线的主张。大敌当前,南京国民政府被迫开始考虑调整其对日政策,国共双方通过多种渠道开始进行秘密接触。西安事变的爆发及其和平解决后,内战在事实上大体停止下来,国共关系取得迅速好转。

——摘编自刘芃、朱汉国等《历史学习精要》

材料二 1937—1945年湖南、湖北征发壮丁(包括女兵与民夫)人数统计表(单位:人)

| 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 | |

| 湖南 | 190505 | 220745 | 213296 | 216780 | 169623 | 208836 | 184421 | 101756 | 54210 |

| 湖北 | 75805 | 95043 | 98279 | 64280 | 67075 | 88307 | 86942 | 72796 | 42668 |

——摘编自何应钦《八年抗战之经过》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国共关系迅速好转的背景。

(2)根据材料二,说明1937—1945年湖南和湖北征丁人数变化的共同趋势,结合所学知识分析其原因。

材料一 黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

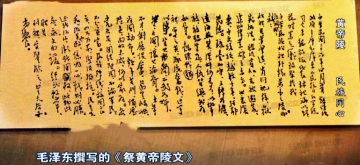

材料二 以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”。)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

材料一 传统的君主统治形式实质上是“家天下”,它将家和国联结成为一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。……民众对君主是顺从依附的状态,个人权利弱化隐蔽、国家(君主)权力强化突出。

——刘宗英《传统政治文化视角下地方主义行动逻辑分析》

材料二 中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙……如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。

——孙中山1924年《国家建设·民族主义》

材料三 在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

(1)根据材料一,指出传统的家国观念的内容,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二,孙中山认为国人的“国家观念”有什么不足?结合所学,孙中山是如何阐述民族主义的。

(3)根据材料三分析抗战中新型国家观念得到认同的原因,并理解指出新型国家观念的内涵。

材料一

| 唐朝对待被征服的异族,亦和汉朝不同。 汉朝多使之入居塞内,唐朝则仍留之于塞 外,而设立都护府或都督府去管理他。所 以唐朝所征服的异族虽多,未曾引起像五 胡内迁一般的杂居内地的异族之患。然环 伺塞外的异族既多,当其种类昌炽,而中 国政治力量减退时,就不免有被其侵入的 危险了。 ——吕思勉《中国通史》 |

材料二 中华民族形成虽然很早,但自我意识十分淡薄。中华民族自我意识是在1840年鸦片战争后,尤其是1895年甲午战争后逐渐形成的。1902年,梁启超率先提出“中华民族”概念。1911年辛亥革命后,中华民国成立,“五族共和” “五族平等” 得到广泛传播。到五四运动前后,受第一次世界大战“民族自决”思潮影响,越来越多的人开始认同和使用“中华民族”概念。九一八事变,尤其是华北事变和七七事变后,中华民族观念得到全国各民族的人民普遍认同,并成为中国境内各民族之共同称谓。

——摘编自郑大华《中华民族自我意识的形成》

(2)根据材料二,概括中华民族自我意识的基本内涵。简要说明其形成的历史背景。

材料一:1937年8月18日,毛泽东提出“红军充任战略的游击支队”;“执行独立自主的游击战争,发挥红军特长”。随着战争的进行,毛泽东很快意识到华北战场正面抵抗势难持久,游击战将有可能成为中共在华北持久抵抗的不二法门,对游击战的判断已经逐渐向着战略方向提升。1937年9月毛泽东写道:“甲、整个华北工作,应以游击战争为唯一方向。一切工作,例如兵运、统一战线等等,应环绕于游击战争。华北正规战如失败,我们不负责任;但游击战争如失败,我们须负严重的责任。乙、除山西部署已告外,应令河北党注全力于游击战争,借着红军抗战的声威,发动全华北党(包括山东在内)动员群众,收编散兵散枪,普遍地但是有计划地组成游击队。……丙、为此目的,应着重于高级干部之分配及独立领导的党政军集体机关之组织。要设想在敌整个占领华北后,我们能坚持广泛有力的游击战争。要告诉全党(要发动党内党外),今后没有别的工作,唯一的就是游击战争。为此目的,红军应给予一切可能的助力。”

——摘编自黄道炫《中共抗战持久的“三驾马车”:游击战、根据地、正规军》

材料二:从日本侵占东北的九一八事变起,海外华侨呼吁团结抗日声浪迭起。卢沟桥事变爆发后,侨胞更是同仇敌忾,先后涌现出3900多个抗日团体。他们在世界各地通过发行报刊、组织集会、戏剧演讲、募集钱物、战地采访等形式,为动员团结抗战、争取国际声援、揭露日寇罪行奔走呼号。抗战期间,华侨捐款总计逾13亿元,侨汇达95亿元以上,占抗战期间中国军费的四分之三。华侨共投资16亿元回国创办军需企业,缓解战时经济困难,解决战区药品奇缺等问题。海外侨胞还捐献了大量飞机、坦克、车辆、服装、药品等各类物资。这为支撑战时经济起到重要作用,也增强了全国人民抗战斗志和必胜信心。成千上万华侨青年毅然回国服务,中国歼击机飞行员中华侨占四分之三,多数壮烈牺牲。滇缅公路上的司机和修理工多数是华侨,他们冒着枪林弹雨,将40多万吨战略物资运送前线,其中1800多名华侨机工为国捐躯。

——摘编自裘援平《华侨华人与抗日战争》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析毛泽东强调开展华北游击战的背景,并概括中国共产党开展华北游击战的重大意义。

(2)根据材料二,概括抗战时期华侨抗战的特点,并结合所学知识概括中国抗日战争胜利的历史意义。

材料一 1987年7月7日,中国人民抗日战争纪念馆建成开馆,坐落于北京卢沟桥畔的宛平城内。馆正前方抗战广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意“七七事变”爆发地和中华民族的十四年抗日战争。

——李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》

材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

——南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文(节选)

(1)结合所学知识,指出材料一中“十四年抗日战争”的历史依据。

(2)材料二中“兄弟同心,共御外侮”指的是什么?分别举出正面战场与敌后战场的一个战役,以彰显中国人民在抗战中“捐躯洒血,浩气干云”的气概。

(3)结合所学知识,简述中国抗日战争胜利的历史意义。

材料一

| 《德国通史》目录节选 第三卷 专制、启蒙与改革时代(1648-1815) 第三编 法国大革命与德意志改革 第八章 德意志与法国大革命 第九章 拿破仑对德意志的统治和德意志改革运动 第四卷 民族国家时代(1815-1918) 第一编 德意志“革命”时代 第一章 复辟、危机和1848年革命 第二章 非凡的经济革命:第一次工业革命与快速经济增长 第三章 “白色”政治革命:普鲁士领导下的德意志统一运动 第四章 革命时代的社会、思想和文化 |

1805年12月奥斯特里茨之战,反法联军惨遭失利,拿破仑乘胜向德国北部进军,德意志帝国面临解体。柏林大学校长费希特在学校礼堂对祖国同胞发表了连续十四次的演讲,在演讲中他慷慨陈词:“当着诸位面前发誓,或者同祖国一起自由地活着,或者随同它的灭亡也一起死去”。

材料二 近代以来,中国人民为争取民族独立和人民解放进行了不懈的斗争。

1919年,当巴黎和会要将德国在山东的权益转让给日本的消息传到中国后……民族情绪被激起。青年学生站在民族主义最前沿,以实际的爱国行动捍卫国家主权和民族尊严。从5月4日运动爆发到6月28日拒签《巴黎和约》,知识精英、学生、工人、市民结成了一个“无形联盟”,引导了运动的方向——“外争主权,内除国贼”。

“九一八”事变引发满、蒙地区分离主义危机,这种情况继续演化,甚至在华北这一中国政治的中心区域,竟有所谓“华北自治运动”。对此,傅斯年指出:“中华民族是整个的”。卢沟桥事变的第二天,中共中央在《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》中呼吁:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”到1945年,中华民族的抗日战争取得最终胜利。

(1)阅读材料一,结合所学,扼要分析推动近代德意志民族国家形成的主要因素。

(2)结合所学,简述材料二所述历史事件与中华人民共和国成立的联系,并分析其历史意义。

材料

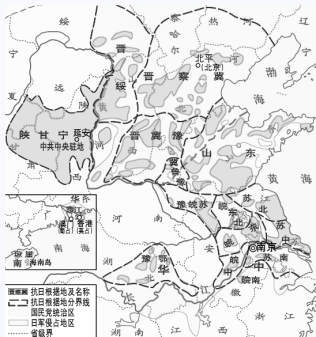

图1

图2

图3

提取图1、图2、图3的历史信息,说明抗日战争是全民族的抗战。

材料一 清帝所主“大一统”,将历代传统限定在长城以内的“中国”的政治与疆域版图,扩展到长城以外的“三北”及各边疆地区,即北狄、南蛮、西戎、东夷,皆涵盖在“中国”之内,都是“中国”不可分割的重要组成部分。清帝“大一统”论是对传统的“华夷之辨”的彻底否定,是民族观念及理论的划时代的创新中国各族人民从民族认同到对统一国家认同经历了几千年漫长岁月的积淀和整合,清朝统治的这300年才最终成为定局。并且清朝的民族疆域观超越了历代汉族帝王所固有的“天下观”之窠臼,对领土、主权、边界有着清晰的界定与认知的理念,对中国版图的最终确定奠定坚实基础。

——摘编自李治亭《清帝“大一统”论》

材料二 抗日战争时期国共两党都重视民族问题,但却有明显的差异性。1942年蒋介石在《中国之命运》一书指出:“辛亥革命以后,满族与汉族,实已融为一体,更没有歧异的痕迹。将“民族”改为“宗族”、以宗族代替民族的“同族同源论”思想,可以说是封建宗法制原则的再现,暴露了国民党政府以前所提倡的民族自求解放与民族平等的欺骗性。中共继承发展马克思主义民族理论。毛泽东指出:中国的抗日和革命“如不依靠三亿六千万农民群众的援助将一事无成”,各少数民族有悠久的历史文化,都对祖国的发展作出了贡献。1941年颁布的《陕甘宁边区施政纲领》中规定:“依据民族平等的原则,实行蒙回民族与汉族在政治、经济、文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区,尊重蒙回民族的宗教信仰与风俗习惯。”

——摘编自彭川《略论抗日战争时期国共两党的民族政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝的民族疆域观相比传统有何变化。

(2)根据材料二结合所学知识,说明国共两党民族政策出现差异的原因,并分析这一时期国共两党都重视民族政策产生了怎样的积极影响。

材料 通识教育也称通才教育,不以培养专门人才为目的,而以培养具有综合素质、全面发展的人才为旨归。抗战爆发后,清华、北大、南开三校经过转迁,在云南落脚,合组成西南联合大学。在课程设置上,西南联大贯彻通识教育思想,采用学分学年制、必修、选修三者合一的方式。大一不分院系,注重自然科学和社会科学的训练,“目的在使学生勿囿于一途,而得旁涉他门”。国民政府教育部曾试图以“部订”的意志统一各公私立大学的课程设置,西南联大提出了相反主张,认为“大学为最高学府,包罗万象,要当同归殊途,一致而百虑,岂可刻板文章,勒令从同?”联大所开课程涵盖人文、社科和自然科学三大门类,注重学科交叉,强调“文理渗透”。课程设置强制性与合理性统一,既有面向全校的共同必修课,也有大量的选修课。只要符合规定,化学系学生选修《杂剧与传奇》,物理系学生选修《元曲选》等,在当时都不算稀奇;加之宽松的旁听制,学生对课程选习尤为充裕。西南联大的通识教育课程效果非常显著,为莘莘学子贯通宏观知识奠定了坚实基础。为了保障课程实施有方,联大还建立了强大的师资队伍,汇聚了一批学贯中西的学术大师,课程具有很大的竞争性和吸引力。

——摘编自朱俊《简析西南联大通识教育课程设置品质及其现代意义》

(1)根据材料,概括指出西南联大课程设置改革的主要原则。

(2)根据材料并结合所学知识,分析西南联大课程设置改革的历史影响。