材料一 对于郑和下西洋,明人评价说:“自永乐改元,遣使四出,招谕海番,贡献迭至,奇货重宝,前代所希,充溢府库,贫民承令博买或多致富,而国用亦美裕矣。”远航所及,各“番王酋长相率拜迎,奉领而去。举国之人奔趋欣跃,不胜感戴。事竣,各具方物及异兽珍禽等件,遣使领赍,附随宝舟赴京朝贡”。当时东南亚各国商品交易除以物易物外,爪哇“行市交易用中国铜钱并布帛之类”,苏门答腊“国中一应买卖交易,皆以十六两为一斤(同中国古制)”。郑和还秉承“抚外夷以礼,导人以善”,“宣教化于海外诸番国,导以礼仪”的涉外原则,沿途传播中国的历法文化、衣冠礼仪等。

——摘编自王更红《从郑和下西洋话海上丝绸之路的崛起》

材料二 新中国成立初期,中国在积极发展同苏联等社会主义国家经济合作和贸易关系的同时,重视对西方国家和亚非国家的贸易,努力从中寻找突破口。东南亚国家的对外贸易在其国民收入中占的比重很大。美国的“禁运”政策打击了东南亚各国的输出,这使东南亚国家对“封锁”“禁运”日益感到不满。在东南亚地区首先突破“禁运”的是锡兰(今斯里兰卡)。中锡两国于1952年10月4日签订了关于中国售给锡兰8万吨大米的合同;同年12月签订了关于橡胶和大米的五年贸易协定。在亚非会议期间,中国代表团利用各种机会,通过各种渠道,广泛进行接触交流,开展友好活动。到1956年,中国已同印度、缅甸、锡兰等9个亚非国家签订了政府间的贸易协定。从1951年起,在中国对外贸易总额中,亚非国家所占的比重就已经超过西方国家。

——摘编自彭波、施诚《新中国是如何突破贸易封锁的?》

材料三 2015年3月28日,由国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出了“一带一路”的范围,不论是陆上还是海上丝绸之路,都离不开与东南亚国家的联系。党的十九大提出,我国经济正处在转变发展方式和转换增长动力的关键期,加之2018年中美贸易摩擦加剧,在此大背景下,中国要加快调整产业结构,扩大开放力度,拓展“一带一路”沿线国家出口市场,坚持走出去和引进来并重。东南亚国家现已成为我国“一带一路”倡议中最重要的贸易伙伴。

——摘编自李村璞、柏琳、赵娜《中国与东南亚国家贸易潜力及影响因素研究基于随机前沿引力模型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括郑和船队与东南亚国家交往的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期中国与东南亚国家发展贸易的原因及其影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述从中国与东南亚国家交往中所得到的启示。

材料一 1928年7月,中美签订整理关税条约,美国承认中国关税自主原则。是年德国、英国、法国等10国承认中国关税自主权。····1943年1月11日,中美、中英新约签字,一百年来的不平等条约正式终止。《解放日报》为此发表的社论,指出新约的签订是“中华民族广大人民的成功”,是“五年以来坚持不屈”的结果。

——整理自郭廷以《近代中国史纲》等

材料二 民国建立后废除不平等条约运动进入一个新的时期,大致分为三个阶段:第一阶段是第一次世界大战结束至华盛顿会议,取得了一些成效;第二阶段是大革命及北洋政府与国民政府交替时期,随着北伐战争的顺利发展,废约运动取得重大成果;第三阶段是抗战时期主要是太平洋战争爆发后,列强在华特权基本上被取消。但中国实际上没有取得平等独立的国际地位。直到1949年,具有宪法性质的《共同纲领》,庄严宣告“保障本国独立、自由和领土主权的完整”的外交原则,毛泽东提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”的方针,中华民族在世界民族之林,取得了她应有的尊严。历史遗留下来的问题也获得了解决,不平等条约留下的最后一点污斑将被清除干净。

——李育民《近代中国的条约制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要阐述1943年中国成功实现废旧约签新约的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国能将“不平等条约留下的最后一点污斑清除干净”的主要原因。

材料一 随着两次鸦片战争的爆发,银元成为西方列强对华进行经济侵略的主要方式之一,清末外国金属币和钞票占到了中国流通货币的65.71%。清政府不得不调整币制与之竞争。成丰年间(1851-1861年),为了支付庞大的军费开支,清政府决定铸造大钱、发行钞票,而户部“铁既可以抵钢,铅似可以抵铁”的措施造成恶性通货膨胀。1886年,张之洞购进了英国的造币机,开始铸造广东银币,引起各省效仿。1900年,清政府开始铸造无孔钢圆,各省都有自己的风格和样式,1910年清政府将银币造币权收归中央(部分省份也可以代中央铸造银币并标明省份名称),开始铸造统一的“大清银币”,其主体形制与钢圆相似。全国的行用银元形制基本上得到了统一。

——摘编自李钰《浅析晚清货币形制变革的原因》

材料二 1948年12月1日中国银行成立并开始统一发行人民币。人民币是在统一晋察冀边区银行币、冀南银行币、陕甘宁边区银行币、西北农民银行币、北海银行币等各革命根据地货币的基础上应运而生的。新中国成立后,进一步明确人民币在发行中必须坚持三条原则:坚持经济发行,反对财政发行;坚持计划发行,反对盲目发行;坚持中央集中统一发行,反对分散发行。在国家一系列统一财经政策的配合下,很短的时间内就结束了国民党时期持续十二年的通货膨胀局面,工农业生产迅速恢复发展,为开展有计划的大规模经济建设奠定了基础。

——摘编自千家驹、郭彦岗《中国货币史纲要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清货币政策出台的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“首批人民币”发行的历史条件,分析人民币发行流通的积极作用。

材料一 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治。

——王家范《中国历史通论》

材料二 自秦汉以来,中国历代政治家、史学家都无一例外地关注“封建”与“郡县”之间的区别……足见由“封建”转向“郡县”,确实是中国社会演进中的“历史大关节”。以“封建”与“郡县”为历史性标志的两种政治体制,其间的重大区别,今人据以判断的视域自然要比古人宽阔得多。

——选自王家范《中国历史通论》

材料三 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分都是被征服的六国故地。因为之前周朝实行的分封制导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同,因此秦朝采用郡县制来保障对六国故地的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡强化管理。

——摘编自黄栋法《综论秦国秦朝实行郡县制的原因》

(1)根据材料一,指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施产生的政治作用。

(2)根据材料二并结合所学,分析说明“郡县”和“封建”之间的“重大区别”。

(3)结合材料三和所学知识,概括郡县制在当时所具有的制度优势。

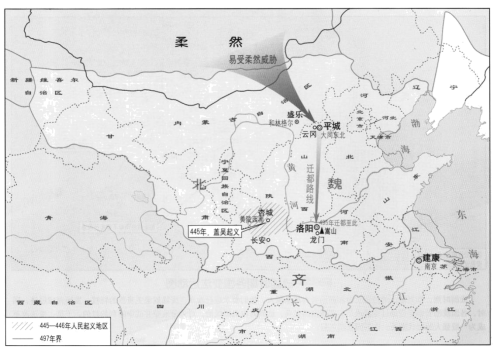

材料一 孝文帝迁都洛阳示意图

材料二 北宋前中期财政收支状况的变化简表

| 年代 | 收入/贯 | 支出/贯 |

| 真宗天禧五年(1021年) | 15085万余 | 12677万余 |

| 仁宗皇祐元年(1049年) | 12625万余 | “所出无余” |

| 英宗治平二年(1065年) | 11613万余 | 13186万余 |

材料三 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

(1)依据材料一、二和所学,比较北魏孝文帝改革与北宋王安石变法背景的异同。

(2)材料三中张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法的评价是否客观?结合时代背景,分析张之洞持此看法的原因。

材料一 一战期间,日本借对德宣战之名侵入中国山东,造成强占山东的事实,又利用北洋政府的私心,强迫、引诱其签订“条约”,获得所谓“法理”依据,还与列强相勾结,获得列强的认可。巴黎和会上中国外交的主要目的就是收回山东权益。然而,1919年4月30日,巴黎和会决定;德国将山东的所有权益让于日本。中国代表团成员伍朝枢在总结巴黎和会失败时说:“二十世纪之世界,生存竞争之世界也。公理强权互为表里,外交内政息息相关。此次吾国外交失败原因,一言蔽之,国势积弱而已。或者不察以为列强主持公理﹐自可仗义执言,不知倚赖性根,最为我国民之弱点。”

——摘编自《巴黎和会中国外交失败不容质疑》

材料二 1971年10月第26届联大以76票赞成,36票反对,17票弃权通过恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。基辛格在回忆录中作了这样描述:“问题的实质在于,友好国家改变了立场。它们当中很多国家长期以来感到苦恼,一方面它们不愿同我们对立﹔另一方面讨好强大的中国又对它们有利。当美国对北京采取敌对态度时,他们害怕投票赞成接纳中华人民共和国会受到我们的某种惩罚,现在我们戏剧性地要跟中国和解,他们就不再怕这种惩罚了。”

——摘编自连海山《中国重返联合国纪实》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国在巴黎和会上遭遇外交失败的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国重返联合国的背景。根据中国近现代外交的成败谈谈你的启示。

7 . 材料 新中国有一位外交家非常特别,是半路出家,却为新中国的外交屡建奇功。他就是传奇上将——李克农。他是朝鲜停战谈判中朝联合代表团第一指挥官。1951年5月31日,美国表示准备以任何方式与中国共产党人讨论结束朝鲜战争问题。6月23日苏联提出关于和平解决朝鲜问题的建议,当天美国就表示同意。朝鲜谈判的信息传来后,毛泽东召见时任外交部副部长李克农说:“我要你去坐镇开域。”李克农在朝鲜停战谈判期间,坐镇幕后,运筹帷幄,挂败美国的各种谈判阴谋,谈的时候就谈,停的时候就停。对方想打,就奉陪到底。对方以沉默对我,我就以沉默对他。李克农在谈判最后阶段,提出“送签”建议,推动停战协定顺利签订。李克农高超灵活的外交技巧,为赢得朝鲜停战谈判胜利立下了卓著的功勤。

——王仕军、喻文《李克农将军的外交生涯》

(1)根据材料并结合所学知识,简析李克农将军去朝鲜进行停战谈判的历史背景。

(2)根据材料,指出李克农将军在朝鲜停战谈判中的地位,并结合所学知识说明其形成的原因。

材料一 两宋政府颁布了多项行政法律以管理庞大的官僚群体。宋朝的科举考试开设了“明法科”,法律成为科考的重要内容。宋朝专门设置审官院负责京官和朝官的考课,还颁行《守令四善四罪》考课法。宋朝扩大了御史的弹奏权和行政监督权,“台谏官许风闻言事”;地方建立监司、通判监察体系,还特别制定《监司互监法》。皇帝亲自掌握御史的任免权,未经两任县令者,不得为御史。还颁发了《名例敕》《职制令》《厩库敕》《杂敕》等,对监察官的职权与活动做出了明确的规范。

——摘编自杨世鑫《法制前提下的宋代公务员管理》

材料二 在西方国家,凡职业文官都要经过竞争考试,而不是靠私人关系或党派背景。文官管理有统一的人事管理机构,如美国和英国的文官事务委员会等;有统一的人事制度和法规对各部门的工作人员实行综合管理,并使他们在各部门之间,在中央和各级地方单位之间转调、轮换、流动等。美国政府还把分类法应用于几乎所有文官职位,文官“无过失不受免职处分”。国家通过立法明确规定:文官必须忠于国家;严守国家机密;文官一律不准从事任何与本部业务有关的盈利事业;文官不得参加政党活动,不得公开发表政见,或对政府施政任意批评,使政府感到为难。

——摘编自焦冠军《西方文官制度概要》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国宋代与西方近代公务员管理的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析导致上述不同的原因。

(3)综上,谈谈你对公务员管理的认识。

材料一 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亚”形布局。

材料二 汉武帝根据儒生的建议,尝试复原儒家经典中记载的明堂。汉代儒生提出,明堂为“亚”形布局,符合阴阳五行之数。东汉《白虎通义》载:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化。”汉代明堂都是独立建筑。目前发掘的汉长安城明堂遗址中心建筑即呈“亚”形。

材料三 汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)阅读材料一、二,指出汉代复原的明堂与西周明堂的差异,并结合汉代思想背景,说明产生差异的原因。(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

材料一 1949年,年人均国民收入只有69.29元,年人均社会商品零售额只有25.94元,年人均布只有3.49米,年人均糖只有0.37公斤,年人均粮食只有209公斤,年人均棉花只有0.82公斤……

——摘自《新中国60年民生往事》

材料二 1958年《人民日报》发表社论《办好公共食堂》,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”成为传遍大江南北的口号……1960年春,粮荒问题日见严重,为了用有限的粮食做出更多饭,人们想了很多办法,如广西大力推广“双蒸法”:即将米干蒸半小时后加上凉水,1斤米加4斤水,用猛火蒸1小时,能使每斤米出饭5斤,比原来增加40%以上。由于口粮和副食品严重短缺,不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。

——摘自《新中国60年民生往事》

材料三 1980年全国每人平均消费粮食428公斤,城乡人民穿着质量大有提高……购买自行车、缝纫机、电视机等占用的零售额比重,由1952年的0.5%提高到1980年的24.5%。进入新千年,百姓衣食住行更加突出个性化,信用卡改变了人们的消费方式,互联网改变了人们的联系方式。

——摘自《新中国60年民生往事》

(1)据材料一概述建国初期的民生状况。列举党和政府为改变这一状况采取的举措。

(2)结合材料二及所学知识,指出该社论发表的背景。指出这一时期党在探索社会主义建设道路上出现的重大失误。这些失误导致了怎样的后果?

(3)材料三折射出这一时期有哪些方面的新发展?指出推动新发展的原因。

(4)新中国六十年民生的变化给你哪些启示?