1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一新加坡开始自治时,英国殖民者留下了初步具备一定制度文化水平的政治遗产,如林德宪法、议会民主制度、精英政治、法治等。由于文化和制度的惯性,这些具有现代性和民主性的因素被新加坡政府保留在自治后的政治体制内,并在实用理性主义的主导下与东亚儒家文化进行了有机融合。新加坡有复杂的种族关系,有众多的宗教门派,有多种文化传统,有多种语言和教育,有这种错综复杂的社会体系中,要进行有效的社会整合和社会管理,一个超越国内任何一个阶级、种族和文化的“强政府”成为必然要求。在长期殖民统治下,新加坡经济结构呈现畸形态势。由于与发达国家存在巨大的经济差距,为了尽快缩短现代化进程,赶超先进,新加坡不得不设法获得从经济结构中无法获得的推动力,这就是动员全民族的热情,搞各种社会运动来促进经济发展,而这只能由国家来进行。

——摘编自孙建红《新加坡软权威主义政府的“善政”之道》

材料二李光耀在选择新加坡的政体和发展模式时,采取了一种务实主义立场,以我为主,唯我所需,不管何种发展方式和道路,只要有利于新加坡的发展、繁荣、公正和秩序就行,无惧他人说三道四。典型的是他拒绝了西式的民主,建立了一党独大、以行政为主导的政体,对内实行铁腕治理。学界将这一模式称作“软权威主义”或柔性家长制。它缺乏民主,但又不同于典型的独裁专制,因为它具有高素质而又廉洁高效的行政团队和严明的法治,这两点即使新加坡获得了高速发展的效率,又维护了良好的社会秩序和公正。

——摘编自沈海平《“新加坡模式”的启示》

(1)根据材料一,概括说明“新加坡模式”形成的主要原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,归纳指出“新加坡模式”的主要特点,并进行简要的评价。

2 . 人口流动是人类历史发展中重要的历史现象,它会给不同的文明带来冲击与碰撞,也会促进了不同生产方式的传播与交流。阅读材料,结合所学知识回答问题。

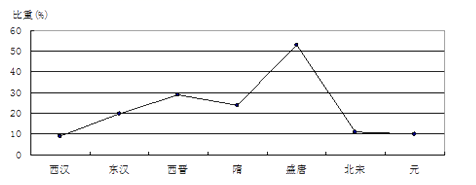

材料一西汉至元朝我国西部地区(含川陕地区)人口占全国人口比重(单位:%)

——《中国古代史资料选辑》

材料二:近代英国城乡人口变迁

| 时间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21.0% | 27.5% | 52.0% |

| 农村人口(%) | 79.0% | 73.5% | 48.0% |

——引自《近代早期英国的圈地运动与制度变迁》

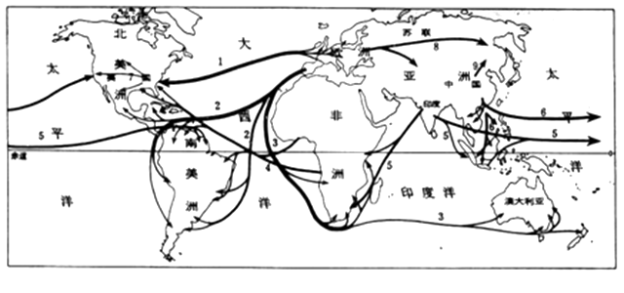

材料三:16世纪以来世界人口的主要迁移方向示意图

——葛剑雄《移民:牵动中国历史棋局的人们》

材料四:在改革开放初期,中国省际人口迁移人数约为100万人左右,2000年即迅速增长到1000多万人,到2005年,全国流动人口达1.47亿,其中跨省流动人口为4779万人。……据统计,到2008年底,中国各类出国留学人员已累计达139.15万人,广泛分布世界各地,以欧美、日本、澳大利亚等发达国家或地区为主;国际劳务人员输出以对外劳务合作派遣为主。截至2007年底,对外劳务合作累计完成营业额478亿元,派遣各类劳务人员419万人。

——中国人大网《中国人口迁移与流动:60年的足迹》

请回答:

(1)据材料一,概括我国西部地区人口分布的变化特征及影响。

(2)归纳材料二的现象及出现这种现象的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括16世纪以来世界人口的主要迁移方向。并从全球史观和文明史观的角度分析其影响。

(4)据材料四结合所学知识,分析改革开放以来我国人口迁移与流动的原因。

材料一 阿拉伯文化是由阿拉伯人的本土文化与伊斯兰教文化,西方的希腊、罗马文化,东方的波斯文化、印度文化汇合而成的。在阿拔斯王朝建立的最初一百年间,公元8世纪中叶至9世纪中叶,王朝统治者通过对早期文化发达地区的征服,深切感受到先进的科学文化对发展经济、巩固政权具有重大作用。因此,他们非常重视教育发展和知识普及,大量起用知识分子,公正对待学术问题,并给予支持和鼓励,这种宽容对待学术的态度和做法,使帝国各地的文人学者享有极大的学术自由。阿拉伯人认为,拥有丰富的学识是一个穆斯林最为荣耀的装饰,在这种尊重知识的信仰环境和文化氛围中,阿拔斯王朝的文化教育事业蓬勃兴起。百年翻译运动(约750-850年)是阿拉伯人全面吸收外来文化的一次规模宏大的学术运动,在其结束以后,阿拉伯人在科学与文化上进入了独立发明和创造时期。

——摘编自陈字《阿拉伯文化繁荣的历史条件及其对欧洲的影响》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文学等方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了心灵解放的“大跃进”,促进了自由思想的发展和文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡就》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明阿拉伯文化繁荣的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳阿拉伯文化对欧洲社会的影响。

材料一 唐代通向国外的贸易路线已达七条。为保护道路安全,唐朝从河西走廊的凉州(甘肃武威县)起,直到天山南北的各条道路上,沿线都驻扎着军队,军队中的官兵一边备战屯田,一边保护贸易的安全。陆路贸易的发展,带动了国际大都市的兴起,长安在当时是一个国际性的大都市。西方各国商人及边境民族,均通过陆路与长安进行贸易。为此长安还设有专门接待外国使者和商人的机构,如鸿胪寺、礼学院等。除长安外,凉州、敦煌、弓月城(吐鲁番呼孜古城遗址,今伊宁市附近)及洛阳也都是对外开放和贸易的有名城市。

——摘编自宗建亮《唐代的经济繁荣与对外开放》

材料二 唐朝丝绸之路除在陆路上频繁往来外,在海上也活跃起来,从海上来的外商多集中于广州,至唐末泉州、明州等地也接连出现外商活动的足迹。8世纪末,阿拉伯的阿拔斯王朝十分重视从海上经天竺(印度半岛)和我国进行贸易。我国的丝绸、金银器、漆器、竹器、瓷器、茶叶诸货外运至西方各国。而西方各国大量物资则从丝绸之路输入中国,输入的除音乐、舞蹈、绘画、体育、运动、建筑、医药、历法、宗教等文化领域的作品或成就外,还有玻璃、香料、药材、犀角、象牙、驯象、狮子、骏马、白鹦赋、胡椒、白豆葱,以及从甘蔗中榨糖的技术。

——摘编自何敦铧《唐代对外贸易及其成就》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳唐代对外贸易的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述唐代对外贸易的影响。

16世纪很多西欧天主教的传教士经由海路来华,真正在中国打开局面的是意大利传教士利玛窦。利玛窦1582年来到中国,他采取了较为明智的办法传教。首先,争取上层官僚、士大夫和皇帝的支持。1601年利玛窦到北京,明神宗召见了利玛窦,破例允许他在北京居留传教,礼部尚书徐光启、工部员外郎李之藻等均与利玛窦建立起良好的合作关系。利玛窦采取中国习俗进行传教的方式。他穿儒服,习华语,研究中国典籍和社会风俗,尊重中国人的尊孔习惯和纲常伦理。利玛窦还采取以学术为媒介,借助西方自然科学和哲学艺术等方式传教。他在北京参与译书修历、绘制地图、传教等活动,推动了中西文化交流。同时,在中国奉公守法,为朝廷,为官府勤劳服务,坚持与官府和民众保持友好关系。利玛窦等采用的天主教儒学化的传教方式,被康熙命名为“利玛窦规矩”。利玛窦之后,耶稣会传教士中影响最大的是德意志人汤若望和比利时人南怀仁。综观明清之际耶稣会士传播的西方学术,有欧洲古典科技知识和学术思想,还有近代科学思想和科学方法。徐光启认为这些西方学术“是格物穷理之学”。西学启发了中国思想界,促使中国思想家重新审视中国文化,提出了具有近代特征的思想命题。李贽的人类天赋平等思想或从天主教教义中得到某些启发。黄宗羲系统研究了传教士介绍的西方学说,在中国历史上第一次提出了类似孟德斯鸠表述的权力制衡思想和民本思想。

——摘编自吴乃华《明清之际的西学东渐》

(1)依据材料并结合所学知识分析归纳西方传教士在华的传教活动对中国社会的影响。

(2)依据材料并结合所学知识指出“利玛窦规矩”对国际文化交往的借鉴意义。

| A.阿拉伯文化的发展 | B.造纸术的传播与普及 |

| C.西学东渐促进科技交流 | D.印刷技术的推广作用 |

材料一 后世君主“以君为主,以天下为容。几天下无地而得安宁者,为君也。……屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业…敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然……然则为天下之大害者,君而已矣。”

——摘编自黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料二 新文化运动中,陈独秀在驳康有为等人的文章中反复说明了三点:第一,封建礼教与民主政治不可两立,尊孔必将导致复辟,孔子思想不能适应“现代生活”:第二,尊孔,定“孔教”为“国教”,违反思想自由的原则;第三,定“孔教”为“国教”,违反宗教信仰自由的原则。

——摘编自《普通高中教师教学用书·历史必修③》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳黄宗羲的政治主张。

(2)根据材料二,指出陈独秀在新文化运动中对待“孔教”的态度。结合所学知识分析新文化运动的积极作用。

(3)综合所述,我们应该如何对待中国传统文化?

材料一 孔子带领自己的弟子在列国游说,诸侯都不接受,最后,孔子回到家乡,经过整理和创新,形成了以“仁义”“周礼”为核心的思想体系。 “首先仁义,非礼不成。”战国孟子首次将儒学思想带入到政治当中,主张“仁政”,强调“民贵君轻”,而荀子则主张用儒家的礼和法来规范和约束人的思想和行为。

——摘编自涂少华《简帛文献与早期儒家学说探论》《礼记尚书》等

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息, 然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 在传统社会中,平民儒学承载“百姓日用之道”。普通民众需要的是衣食住行,需要的是家庭幸福,需要的是美好生活。谁要是恣意妄为,剥夺老百姓的这些权利,老百姓就会想方设法地加以反击。天下者,天下人之天下也。平民与统治者构成一组矛盾。统治者不能敲骨取髓,不能离散百姓子女,不能好大喜功,以牺牲民生为代价,换取一家一姓的暂时繁荣。儒家亦不断向统治者建言献策,想让统治者明白这样的道理:一个国家要想稳定繁荣,就必须确保老百姓有足够的经济实力维系全家人的生活,必须确保老百姓过上幸福体面的生活,必须确保老百姓按照礼乐制度进行祭祀。国家既要教养民众,又要制礼作乐,教化民众。

——摘编自韩金山、刘伟等《平民儒学的时代境遇与理论重构》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳孔子的儒家学说核心观点。分析孔子学说不被诸侯接受的主要社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概况儒学在传统社会中的价值。

材料一 来自遥远市集的异国奇货给丝绸之路蒙上了一层神秘的色彩。但其真正的意义是成为交流的纽带:中国的造纸、铁器、水车和后来的指南针、火药等技术,则缓缓的传到了西方,其过程有时长达几个世纪。植物和农作物的种子和胚芽在东西方之向相互传播、宗教也经由丝绸之路传往东方,佛教在东汉晚期传入中国,伊所兰教的传入则晚了几个世纪。

——摘编自【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

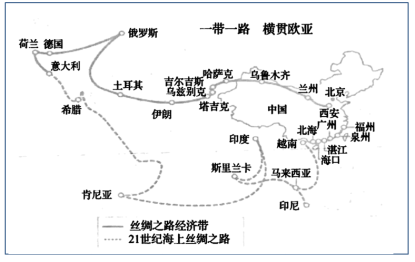

材料二

(1)根据材料一,归纳丝绸之路成为“交流纽带”的四个方面。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国政府提出“一带一路”倡议的时代意义。

材料一 从18世纪60年代的工业革命开始,到1851年,英国花了92年的时间,成为世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家,基本上实现了城市化。经济学家保尔·芒图说,正是大批农村闲置劳动力的涌入,大工业的发展才成为可能,而大工业的发展又加速了农村人口流动和迁移,两者密切联系,互为因果,形成了农村人口向城市迁移的推拉力机制从17世纪到20世纪初,英国政府对社会领域进行不断探索,以实现城市社会管理,从济贫法到社会保险的一系列社会立法,提高了城市的凝聚力。

——摘编自唐庆《近代英国农村人口的迁移与城市化》

材料二 “农民工”指的是虽然身份是农民,但主要在城镇从事二、三产业工作的人。农民工身份是农民,职业是工人,是特殊的社会群体。中共中央于1984年发布一号文件,规定准许农民自筹资金、自理口粮,进入城镇务工经商,此文件可谓农村劳动力流动政策变动的一个标志,自此,农民工开始大量涌进城市。2018年,全国农民工总量是28836万人,其中,在本地就业的农民工11570万人,外出进城就业的农民工17266万人。

——摘编自徐胜兰《生计与发展——浅析农民工进城的“推力”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述中英两国人口迁移的共同特征,并分析造成上述特征的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中英两国人口迁移的共同影响。