材料 关于洋务运动的评价有以下几种观点。

观点一 吾敢以一言武断之曰,李鸿章实不知国务之人也。不知国家之为何物,不知国家与政府有若何之关系,不知政府与人民有若何之权限,不知大臣当尽之责任。其于西国所以富强之原,茫乎未有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,惟枪耳、炮耳、船耳、铁路耳、机器耳,吾但学此, 而洋务之能事毕矣。

——摘自梁启超《李鸿章传》(1901年)

观点二 所谓洋务运动(或称同光新政),乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动。

——摘编自牟安世《洋务运动》(1956年)

观点三 (洋务运动)它与封建顽固势力的斗争,实际上是促进中国社会生产力发展还是阻碍这种发展的斗争。它与外国侵略者的矛盾,反映了中华民族与外国侵略者矛盾,也反映了新兴的中国民族资本主义同正走向没落、垂死的西方资本主义的矛盾。

——摘编自徐泰来《也评洋务运动》(1980年)

(1)从材料中任选两个观点,分别概括其对洋务运动的评价,并结合所学内容分析这两个不同观点出现的原因。(2)根据材料并结合所学内容,你如何认识历史评价问题?

材料 20世纪五六十年代,中国史学界就中国近代史前期(1840—1919)分期问题展开论辩,主要分歧如下:

| 代表人物 | 分期标准 |

| 胡绳、戴逸 | 以阶级斗争为标准,强调中国近代反帝反封建的任务是历史现实决定的 |

| 孙守任、范文澜 | 以近代社会主要矛盾为标准,认为矛盾的主要方面是外国侵略势力和国内反动统治者,外国侵略势力起决定性作用 |

——摘编自梁景和《中国近代史分期与基本线索论战述评》

选择上述某一标准或者自拟一个标准,运用中国近代史具体史实,对中国近代史前期进行分期并予以说明。(要求:分期明确,论证充分,史实准确,表述清晰)| 时期 | 史实 |

| 15-16世纪 | 1494年西班牙、葡萄牙两国订立了《托德西拉斯条约》,划定一条称为“教皇子午线”的分界线,线以西归西班牙,线以东归葡萄牙。1529年两国订立《萨拉戈萨条约》,在太平洋中再划一线,将全球海域划分为二,两国垄断海洋通航权。 |

| 17-18世纪 | 荷兰法学家格劳秀斯发表《海上自由论》,提出海洋自由原则,遭到以英国人塞尔顿为代表的海洋闭锁论的反对。18世纪后,英国放弃“海上控制论”转而支持主张把海洋划分为领海与公海的主张。此后公海观念逐渐被普遍接受,相应的立法和规则也不断涌现。 |

| 19-20世纪 | 在经过了欧洲国家一系列的海战后,1856年欧洲七国签订《巴黎海战宣言》,宣布废除私掠船制度,确立保护中立船和海上封锁制度。19世纪末20世纪初,美国军事理论家马汉提出海权论,海洋大国开始重视对制海权、海上贸易运输规则、海战规则以及海战人道主义保护立法。 |

| 20世纪中叶以来 | 随着第三世界国家捍卫海洋权益运动的兴起,《联合国海洋法公约》于1982年出台。它重申传统自由航行与领海主权原则,对海洋科学研究、海洋资源开发管理、海洋污染处理等事项做出了规定。但某些海洋强国却动辄利用强大的海上力量构建《公约》之外的海洋法律秩序。 |

——摘编自马得懿《海洋法律秩序生成:历史脉络、法治困境与海洋法权》

据材料,围绕“近代国际海洋法权的变迁”自拟论题,并加以阐释。

材料 历史学习,离不开正确的历史观指导。大历史观看待历史问题的视野,首先要坚持长时段,历史需要岁月的洗礼和沉淀,历史只有拉长了看,才能看得更加真切。其次在于空间视野宽广,只有放到足够宽广的空间视野中去考察,才能看得更为立体。历史的构成,除了时间、空间因素,还有一个至关重要的因素,就是历史活动主体。考察和研究历史,既钻进去考察细节又跳出来把握整体,在此基础上抓住其主流本质,细察其中蕴含的历史规律等深层次的东西,从而掌握历史主动,推动历史发展。

——摘编自高长武《以历史唯物主义的大历史观看待中国共产党的100年》

阅读材料,运用大历史观的理论,围绕某一历史主题拟定具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料 1964年,有英国学者指出:历史学著作的本质特征就在于其全球性,世界史研究的重要任务之一则是建立超越民族和地区界限的全球史。他不仅认为欧洲在今天的世界格局中已非中坚力量,而且认为自古以来,如果看不到亚洲、阿拉伯、拜占庭和斯拉夫民族的影响,看不到欧洲与广大世界的联系,也就无法理解西欧的历史,他指出,正在兴起的亚洲不久将把欧洲抛在后面。世界历史发展的最高时代不是欧洲或欧洲化的时代;欧洲的时代已经过去,代之而起的是太平洋时代。他倡导建立全球历史观,“不仅放眼世界、展示全球,而且不带成见和偏私,公正地评价各个时代和世界各地区的一切民族的建树”。

——摘编自【英】杰弗里·巴勒克拉夫(1908—1984)《当代史纲要》

从材料中提取相关信息,自拟论题,并结合世界史知识加以阐述。(要求:论题明确,阐述时须史论结合,逻辑清晰)

王安石变法评价面面观

20世纪初,梁启超把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行,把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”,认为保甲法“与今世所谓警察者正相类”,称赞王安石变法“实为国史上、世界史上最有名誉之社会革命”。总之,他认为,“今世欧洲诸国,其所设施,往往与荆公不谋同符。”

20世纪30、40年代,史学家对王安石变法提出了自己的看法:范文澜认为变法“急需加强军备”;钱穆提出变法“冗官不革,政治绝无可以推行之理”。

中华人民共和国成立后,以马克思主义为指导的史学工作者把王安石变法置于宋代特定的历史环境中,指出王安石的新法代表着地主阶级的利益,在维护宋王朝封建专制统治的同时,还推动了宋代社会生产力的发展和历史的进步。20世纪80年代,私有制取得了一定的合法性。研究者批评青苗法、免役法、市役法等摧抑兼并的措施“实质上是国家运用政权力量来排斥一般兼并而自为兼并”,“经济政策上的倒退,最主要表现为政府对经济事务的强权干预”,变法“对民间工商业发展极为不利”,而且加重了贫民的经济负担。

——摘编自何文国《王安石变法评价面面观》等

材料从不同视角对王安石变法进行了评价,任选其中两个视角,进行合理解释。

材料 对于一个独立主权国家来说,选派专门人员出使外国或常驻外国,不仅是世界大势发展的要求,而且对于加强本国与其他国家之间的联系,加强文化交流等方面具有重要作用。然而清政府囿于体制的限制,传统观念的束缚,以及风气未开,“以天朝自居的清政府难以割舍万国来朝、恩赐四方的传统朝贡体制,也不愿放弃以‘不平等’态度对待域外民族所产生的优越感”。因此,一直迟迟未能向国外派驻使臣,直到1875年8月,清政府谕旨任命候补侍郎郭嵩焘为首任驻外公使。这标志着清政府在外交近代化道路上迈出了非同小可的一步。1877年1月,郭嵩焘到达英国伦敦,建立了中国第一个驻外使馆,第一次按照国际外交礼仪向英国元首递交国书,第一次开展夫人外交,第一次制订驻外公使章程,开创了中国驻外公使的肇端,在中国外交近代化道路上迈出了实质性的一步。郭嵩焘的出使也标志着清政府在中西对抗中,最终服从于西方,接受了西方的使节制度,逐渐被纳入到国际关系的轨道中。

此后,清政府又相继向德国、日本、西班牙、秘鲁、美国等国家派遣公使。在近代国际舞台上,涌现出一批杰出的不畏强权,折冲樽俎,力争国权,维护国家尊严的外交家。1876年,清政府颁布了《出使章程十二条》,并相继颁布了与此相关规定,中国的使节制度初具雏形,越来越多的驻外人员开始走出国门,走向世界。

从19世纪70年代中期至1911年清朝灭亡,清政府共在19个国家设立了使馆、分馆,派遣了50余位出使大臣,几百名参赞官、翻译官、随员。这些使馆的建立成为中国观察和了解世界的窗口,派驻的使节也起到沟通中外的桥梁作用。

除了公使馆外,1877年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。到清亡时,中国驻外领事网已基本形成。晚清在世界各国总共设置了四十五个领事馆,其中总领事馆十三个、领事馆十六个、副领事馆七个、名誉领事馆九个。在地区分布上主要集中在朝鲜半岛(六个)、日本(四个)、南洋(包含澳大利亚、新西兰、檀香山,十四个)、中北美洲(十一个)等海外华民聚居地区。在海参崴、秘鲁、南非、莫桑比克也分别设有一个领事馆。在欧洲也设立了领事馆,但大都为名誉领事。

——摘编自苏全有主编《近代中国专题研究》

根据材料,结合所学知识,对近代外交制度在中国的传播进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。

材料一部中国近代史,就是分析近代中国如何抵御、反抗作为资本主义最高阶段的帝国主义不断扩张、殖民,维系国家统一与争取民族解放的历史;就是近代中国如何吸收、借鉴各种现代性因素,将其内化为中国自身的积极因素,进行国家建设,寻找富强之道的历史;就是在不断变化的内外形势下,形塑新的政治实践主体,破除各种政治、社会与文化压迫,探索具有普遍意义的平等与解放的历史;更是在古今中西纠缠不清的情况下,思考中国文化存续与更生的历史。简单说来,以文明叙事凸显中国近代史演进过程中体现出来的中华文化的历史厚度与德性品质;以富强叙事彰显中国近代史上大多数集团、群体、力量参与历史活动时的普遍心理共性与共同诉求;以阶级叙事呈现中国近代史上所面临的基本困境,以及真正能解决这些困境的历史力量与历史过程,并从中总结值得后人珍视的历史经验。

——摘编自王锐《关于中国近代史叙事问题的思考:合富强叙事、阶级叙事、文明叙事为一》

根据材料,围绕中国近代史的叙事问题,选择某一角度或者自拟角度,运用所学知识予以论述。(要求:写明角度,史论结合,论述充分,表述清晰。)

所谓历史分期,就是史家以不同理论范式为尺度,在历史记录中置入时间或时代的分割点,以划分历史时段的做法。

| 学界 | 代表人物 | 分期方法 |

| 西方 学界 | 沃勒斯坦 | 450—1640年,世界体系的起源和早期状态 1640—1815年,世界体系的巩固 1815—1917年,世界经济体转变为全球性事业 1917年至今,资本主义世界经济体的巩固及其引发的“革命”局势 |

| 约翰霍布森 | 500—1450年,原始全球化 1450/1492—1830年,早期全球化 1830—2000年,现代全球化 2000—?后现代全球化 | |

| 中国 学界 | 吴于廑 齐世荣 | 人类起源至1500年为古代史 1500—1900年为近代史 20世纪初作为世界现代史的上限……它的下限暂时定在本世纪之末 |

| 现代化学派 | 约公元前1000年—公元前500年,原始农业文明 约公元前500—公元1500年,古典农业文明 约1500—1800年,原始工业文明 约1800年开始,发达工业文明 |

——摘编自李友东《20世纪以来世界历史分期问题探讨》

中西学界关于世界历史的分期有不同看法。根据材料并结合所学知识,就世界历史分期提出自己的见解(赞成、质疑、整合均可)并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)查士丁尼一世相关史事摘录

| ① | 作为皇位继承人,他学习了历史、法律、金融、行政、经济和建筑等方面的知识。 |

| ② | 527年继位为皇帝,提拔了大批军事、司法、行政和宗教人才,制定了改革方案和军事征服计划 |

| ③ | 为加强皇权,采取措施遏制大土地贵族选避国家税收。 |

| ④ | 为保护帝国的商业利益,与波斯人争夺红海贸易控制权;从中国引进育蚕丝织技术,帝国的丝织业发展起来。 |

| ⑤ | 发动对西地中海地区的日耳曼蛮族的战争,重新将地中海变为帝国的内海,使帝国领土面积几乎扩大了一倍。 |

| ⑥ | 认识到法律对巩固皇权的重要性,针对当时法律存在的矛盾冲突和使用不方便等问题,组织编纂了《查士丁尼法典》《法学汇编》和《法学阶梯》。 |

| ⑦ | 为重现罗马帝国的光荣,重建君士坦丁堡,圣索菲亚大教堂成为拜占庭建筑风格的代表作。 |

| ⑧ | 统治期间,征收苛捐杂税,使各省陷入长期的贫困。 |

——摘编自[英]查尔斯·欧曼《拜占庭帝国史》和陈志强《拜占庭帝国通史》

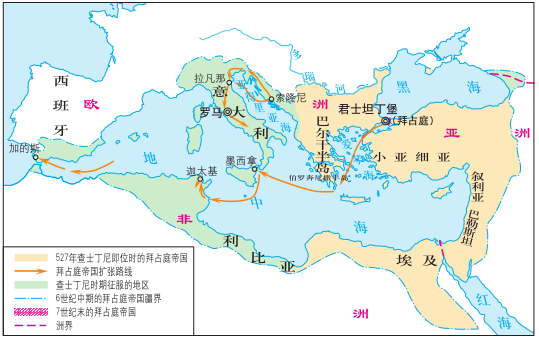

查士丁尼一世统治时期拜占庭帝国疆域扩展示意图

依据材料并结合所学,简要评价查士丁尼一世。(要求:史事归纳合理,评价客观公正;证据运用恰当,表述顺畅规范。)