材料一 明朝末年,利玛窦等欧洲传教士纷纷来华,揭开了西学东渐的序幕。这些精通天文历算的传教士用科学知识来吸引中国人接受天主教,并结交了徐光启等士大夫官僚。徐光启不仅向利玛窦学到了许多西洋科学知识,还在中国传统科学的基础上借鉴了西方科学成果与思想方法,提出了“欲求超胜,必须会通”的主张。明清易代后,康熙帝不仅亲自向传教士学习西方数学知识,还在畅春园开设“蒙养斋”,精选一批八旗、汉人子弟学习数学。康熙帝对西学的热情甚至扭转了部分士大夫的学术宗尚,使研究、传播和运用西学成为清初的一时之风。

材料二 鸦片战争后,西学首先在林则徐、魏源等思想敏锐的士大夫中传播。他们介绍西方的《海国图志》等著作虽弥足珍贵,但对社会影响力很有限。随着洋务运动的开展,教育界也吹起了改革新风。1862年,“京师同文馆”开设了英、法、俄等外语以及算学、化学、万国公法、医学生理、天文等课程。此后,西式学堂在华夏大地竞相出现。甲午战争后,激愤于列强瓜分中国而发动的百日维新虽短时而败,但“智慧骤开,如九流沸腾,不可遏抑”,维新志士们以进化论来论说变法的必要和紧迫,以自由平等的启蒙学说来阐释君民关系的新理念。中华文明由此开始了前所未有的大转型。

——摘编自刘勇强编著《集成与转型·明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1)根据材料一,归纳明末清初西方科技知识得以在中国传播的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国西学传播的新特点。

(3)综上材料,简析明末以来的西学东渐对中国社会产生的影响。

材料一 中世纪时期,西方医学界为了抵御霍乱、黑死病等传染病,发明了乌嘴面具,这在一定程度上阻断了疾病传播。1897年,德国医学家米库里兹提出医务人员手术时应戴上可遮住口鼻的消毒纱布口罩,这是现代意义上的首款医用口罩。真正让口罩从外科医用器械走向大众生活的是一战时期的西班牙大流感。1952年,英国伦敦被浓雾笼罩,口罩成为人们对抗工业污染的必需品。1960年代,无纺布口罩技术诞生,1970年美国成立了职业安全健康管理局,推动了现代口罩技术的发展和应用。

——摘编自卫夕《口罩简史:人类的呼吸防护是如何进化的?》

材料二 口罩自问世以来,其颜色、款式经历了日新月异的变化。如今,口罩已完全融入现代人的日常生活,变得愈来愈多样化和个性化。口罩不再只是医用,而是实现了“跨界发展”,成为时尚设计、绘画创作、文学创作、影视制作中的重要元素。“遮住一部分面容”成为人们审美和情绪的一种表达。

——摘编自周凯、高福进著(口罩文化史:病毒、符号与身份建构》

材料三 2020年3月至12月,中国海关共验放出口主要涉及疫情防控物资价值438亿元,其中出口了2242亿只口罩,相当于为中国以外的全球每人提供了近40只口罩,为全球抗疫提供了保障。

——摘自中国新闻网

(1)根据材料一,概括推动口罩发明与应用的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳现代口罩发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中国口罩大量出口的认识。

材料一 16世纪上半期是英国人口的迅速增长时期,其中,农村农业人口增长了近60%,粮食供应压力增大。1560年以后,农业革命在英国悄然兴起。当时,英国西部已经实行了早期形式的轮作制。英格兰人逐步把可轮换式农业、三圃制、革命性作物、畜牧业和可耕地结合起来,发明了诺福克四茬轮作制。17世纪,马铃薯的广泛种植,提高了英国人的抗饥荒能力。18世纪起,议会简化了圈地程序,涌现出许多拥有大地产的地主,人们常常把低质量的农场改造为精耕细作型的可耕地。到了18世纪,土地私有产权完全确立起来,在这种情况下,农场主可以自主决定生产。最终,英国不但粮食生产增加,而且在18世纪的前几十年,还成为粮食的出口国。

——摘编自尹翔硕等《贸易战略的国际比较》

材料二 改革开放以来,国家高度关注粮食安全问题,粮食生产加快发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,"种子工程""畜禽水产良种工程"等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。2007年,中国粮食产量再次登上10000亿斤阶段性水平。2008年,粮食产量突破历史最高水平。

—摘编自尹成杰《粮安天下———全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国农业革命的背景,并归纳英国农业革命的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国为保障粮食安全采取的措施,并分析其意义。

材料一:更是最好的一组大国关系。一个高水平、强有力的中俄关系,不仅符合中俄双方利益,也是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。经过双方20多年不懈努力,中俄建立起全面战略协作伙伴关系,这种关系充分照顾对方利益和关切,给两国人民带来了实实在在的好处………当前,中俄都处于民族复兴的重要时期,两国关系已进入互相提供重要发展机遇、互为主要优先合作伙伴的新阶段。……中俄世代友好、永不为敌,是两国人民共同心愿。我们双方要登高望远,统筹谋划两国关系发展。普京总统讲过:“俄罗斯需要一个繁荣稳定的中国,中国也需要一个强大成功的俄罗斯”。我完全同意他的看法。我们两国共同发展,将给中俄全面战略伙伴关系提供更广阔的发展空间,将为国际秩序和国际体系朝着公正合理的方向发展提供正能量。我们两国要永做好邻居、好朋友、好伙伴,以实际行动坚定支持对方维护本国核心利益,坚定支持对方发展复兴,坚定支持对方走符合本国国情的发展道路,坚定支持对方办好自己的事情。

——2013年3月23日习近平在莫斯科国际关系学院发表的演讲

材料二:2013年10月22日,国家主席习近平在北京人民大会堂会见俄罗斯总理梅德韦杰夫。(如下图)

梅德韦杰夫表示,俄中有着广泛的共同利益,保持密切合作符合两国和两国人民的根本利益,也对世界的和平、稳定与发展具有重要意义。在双方共同努力下,俄中各领域合作取得丰硕成果。俄方愿与中方加强在国际和地区事务中及多边机制框架下的战略沟通与协调,推动两国关系不断迈上新台阶。

——摘自新华网

请回答:

(1)历史上,中苏两国人民曾经是盟友,也曾共同打击法西斯国家的侵略。请用二战中的相关史实对此加以说明。

(2)根据材料归纳概括当前中俄两国建立的全面战略协作伙伴关系有何特点?

(3)根据两则材料归纳指出:为什么“俄罗斯需要一个繁荣稳定的中国,中国也需要一个强大成功的俄罗斯”?

(4)从俄国历史发展的过程中,中国可以吸取哪些教训?

材料一 韩非子的思想呈现为以法律为核心、术和势为两翼的架构,该思想架构是以君、臣、民为作用链条的。在此作用链条中,君主集法、术、势于一身,而臣和民不过是此宝塔式结构中下面的两个层级;该作用链条的作用顺序是人君驾驭群臣,群臣则要担负起治民的责任。

——摘编自陆玉胜《韩非子法制思想的再阐释及其现代意义》

材料二 秦汉“大一统”帝国中央集权政治体制的建立,必然要求树立与之相适应的“大一统”的思想权威,而“独尊儒术”是汉代统治思想确立的根本标志。董仲舒借鉴道家、阴阳家的理论,将儒学哲理化,完成了儒家道德学说的宇宙论证明,在儒学史上首次建立了儒学形而上学的基础。此后,儒学不仅由民间升入庙堂,而且更具有了“独尊”的地位。董仲舒经学思想的传播,导致儒学的“子学时代”终,“经学时代”始。

——摘编自陈寒鸣《“天人三策":武帝对儒学的选择》

(1)根据材料一,概括韩非子法治的思想的特点。

(2)根据材料二,指出汉代“独尊儒术”局面形成的背景,并结合所学知识归纳董仲舒新儒学对儒学发展的影响。

(3)根据材料-一、二并结合所学知识,就“思想与社会”的关系谈谈你的认识。

材料 南宋时,江南是全国的粮仓,谚语“苏湖熟,天下足”。明兴,朱元璋提倡植棉种桑,经济作物在

江南种植迅速扩大。到康熙年间,“凡方千里之地,实有田三百六十万顷,或其间有种棉花、蔬果、菱荷、药饵之类,以其非系五谷,姑再除四分之一,计地九十万顷外,有田二百七十万顷.”明清江南人口增长极快,由于地少人多,不少人只得进入市镇谋生,由非农人口不断扩大。尽管稻米减产,明朝仍“岁漕江南米四百万以给京师”,清代江南纳粮任务也很重要。到清代,江南地区“即丰收之年,尚不敷民食,向籍外江商贩接济”,“江南无藏之家……江南既无藏谷,数十州之众咸仰食于商”。

——据黄彩霞《明清徽商与江南粮食市场》等

材料二 清末民初,安徽成为了近代中国首要稻米输出省。“我国产米最多而有余之省份,以皖省为最,湘赣次之",安徽粮食输出数量“实非他省所能望其项背”,当时有人指出“各省之感己产不足者,类皆仰给皖米”。安徽芜湖米市形成以后,全国各地米商纷纷坐镇芜湖。“主要之买主,均为汕、广、沪、甬、烟、汉、津等地米商委派之代理人”“军米则鲁、豫、苏、浙、鄂、闽等省无不在芜(芜湖)采办”,皖米除销往国内各地外,时而出口至日本。1898年,清政府在芜湖设立米捐局,规定安徽米船必须在芜湖纳税后方能出境。

——据王春芳《稻米流通与近代安徽地方社会(1877-1937)》

(1)根据材料一,概括指出江南在全国粮食地位上的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,归纳安徽成为近代首要稻米输出省的表现,并结合所学知识简析安徽稻米输出的作用。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对粮食供给问题的认识。

材料一 西域道通以后,天山南北地区第一次与内地为一体,在中国历史上具有非常深适的意义。除此以外,中原同西域乃至更远地区之间,经济。文化联系日益密切。西域的葡萄、石榴、苜稽、胡丘、胡麻、胡瓜、胡蒜、胡桃等植物,陆续向东土移植;西域的良马、索驼、各种奇禽异兽以及名贵的毛贸品,也都源源东来。以后,佛教和佛教艺术也经中亚传到西域,再向东土传播,对于中国文化发生了根大的影响。中原地区则向西域输送大量的丝织品和金属工具,并把铸铁、畲井(包括并渠)的技术传到西域。这种频繁的经济、文化交流,促进了西域社会的进步,也丰富了中原汉人的物质生活和精神生活。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要(上、下)册》

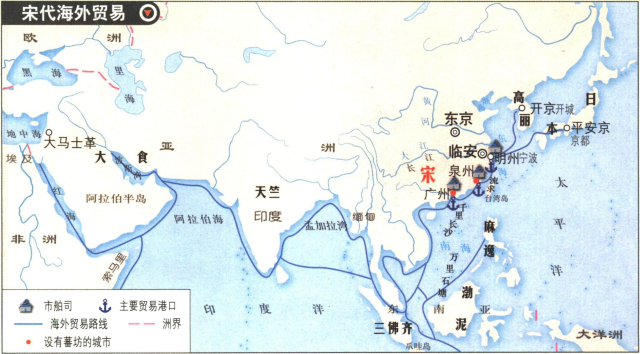

材料二 宋朝对外贸易示意图

(1)根据材料一,概括说明西汉丝绸之路开辟的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳宋朝对外贸易的特点。

材料一 农业革命是人科动物成为真正的人类之后所取得的第一项重大成就。这一革命使古代大河流域文明有可能在底格里斯河和幼发拉底河流域、尼罗河流域、印度河流域以及黄河流域发展起来。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)结合所学知识,材料一中的“底格里斯河和幼发拉底河流域”有哪些辉煌的文化成就?

材料二 作为山地高原型的古代文明,印第安人在其有限的活动范围里,难以逾越自然界的重重障碍而将其文明的星星点火,带到更远的地区。

——程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

(2)结合所学知识,列举一例印第安人创造的古代文明。根据材料二,指出印第安文明难以“带到更远的地区”的原因。

材料三 启蒙思想家们通过撰写各种小册子,走上街头宣传演讲等形式抨击封建专制制度,为资产阶级社会的到来进行着唤醒民众的工作,……为欧洲文明的发展开辟了思想道路。

——董小燕《西方文明史纲》

(3)根据材料三并结合所学知识,启蒙思想家们倡导的精神内核是什么?如何理解启蒙思想家“为欧洲文明的发展开辟了思想道路”?

材料四 多样性是成功的保证,每一个国家根据自己的国情寻找自身发展的道路,恰恰是现代文明的特征,……当文明的多样性再次呈现、文明之间恢复平等时,人类将面临一个新时代。在这个时代中,文明将共存,人类将共荣。

——钱乘旦《文明的多样性与现代化的未来》

(4)根据材料四,归纳“现代文明”的特征。

材料一 来自遥远市集的异国奇货给丝绸之路蒙上了一层神秘的色形,但其真正的意义是成为交流的纽带。中国的造纸、制铁、水车、耕牛用的牛轭和后来的指南针、火药等技术,则缓慢地传播到了西方,其过程有时长达几个世纪。植物和农作物的种子和胚芽在东西方之间相互传播。宗教也经由丝绸之路传往东方;佛教在东汉晚期传入中国,伊斯兰教的传入则晚了几个世纪。

——摘编自【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料二

(1)根据材料一,归纳丝绸之路成为“交流纽带”的四个方面。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国政府提出“一带一路”倡议的历史依据及时代意义。

材料一 德川幕府于1811年成立了“荷兰书籍和解御用”译书机构,1862年更名为“洋书调所”兼具外语教育培训的职能。日本人把在经济结构,政治思想,以至于生活方式等方面向英国学习看作是一种需要甚至是潮流。即使是在明治维新运动之后,西方世界对日本的社会变革和转型仍然有着较大的影响。在中国,1862年京师同文馆成立,培养“译员”、“通事”,翻译印刷西方科技、历史、法律等方面的书籍。除同文馆以外,影响最大的翻译印刷机构还有江南制造局翻译馆。“中国在西学运动的过程中,逐步从重视代表西方物质文化的设施与技术,转向重视代表精神文化的思想与学术”对中国而言,19世纪末的日本成了一个成功的范例。

——摘编自卿崧《中日近代文献翻译活动比较》

材料二 新中国对外翻译出版事业是我党国际传播战略的重要组成部分。1980—2009年间,中国文化外译图书总品种达9763种,出现了以“熊猫丛书”、“大中华文库”、“中国文化与文明”系列丛书等为代表的系统对外译介中华文化的精品工程。党的十八大以来,以《习近平谈治国理政》为代表的习近平新时代中国特色社会主义思想系列丛书已出版33个语种,发行覆盖全球170多个国家和地区,成为改革开放以来中国翻译出版语种最多、发行量最大、发行覆盖最广的领袖著作。

——摘编自《党领导下的新中国对外翻译出版事业发展回顾——以中国外文局为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪中叶到20世纪初期,中日文献翻译活动的相同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来我国对外翻译出版事业发展的主要特点和意义。