材料 在西晋张华编纂的神话志怪小说集《博物志》中,有近20条有关张骞和西域的资料,是继《史记》《汉书》之后对丝绸之路记载最丰富的典籍。所谓“小说”,如《汉书·艺文志》所说:“小说家者流,盖出于稗官野史。街谈巷语,道听途说之所造也”。

《博物志》中共记载了9种来自丝绸之路的植物:胡桃、大蒜、胡荽、石榴、红蓝花、葡萄、胡葱、苜蓿、胡麻豆,其中8种为张骞带回。而在《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》中,明确提到的植物只有葡萄和苜蓿,是否由张骞引入也不太明晰。《博物志》卷二《异产》载:“《周书》曰:西域献火浣布……污则烧之则洁……汉世有献者。”火浣布即石棉,在古人眼中是神奇之物。《博物志》所谓“《周书》记载”,实际上来源于“周穆王大征西戎”的传说。但东汉时石棉的确仍通过丝绸之路流入中原,《后汉书·西域传》载:“大秦国作黄金涂、火浣布”。《博物志》卷三《异兽》中记载了一种能“食虎豹”的“小兽”,并刻意描写其“大如狗,然声能惊人”。后世学者考证这一小兽为“狻猊”,即东汉时西域诸国多次进献的狮子。《博物志》的记述,与同时期传入中国的佛教文化密切相关,佛教经典中将“佛祖讲经”形容为“狮子吼”。

——摘编自张黎明《史料与传说:<博物志>中的“丝绸之路”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析丝绸之路开通的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,说明使用文学作品进行历史研究时应注意的问题;并简析《博物志》对研究丝绸之路的史料价值。

材料一 西周至五代自然灾害具体情况如表4所示。在各种自然灾害中,发生次数最多、破坏性最强的是旱灾、水灾和蝗灾,这三大自然灾害给劳动人民带来巨大的苦难。我国古代水旱灾害的发生在时空分布上有着一定的规律,西周到五代的旱灾多发时段共有9个,水灾多发时段共有8个。中国古代的水旱灾害频繁,分布的地域也极广泛,从总体上来看,大部分时期内,北方旱灾爆发频率高于南方,西部高于东部;水灾发生的情况则正相反。蝗灾是中国古代仅次于水旱灾害的自然灾害,历代对蝗虫危害的记录都惨不忍睹。如晋永嘉四年(310年)五月,“幽、并、司、冀、秦、雍等六州大蝗,食草木、牛马毛,皆尽”。蝗灾给人民的生产、生活带来了极大的威胁。

西周至五代自然灾害统计简表

| 朝代 | 年份 | 发生次数 | 旱 | 水 | 蝗虫 | 地震 | 歉饥 | 霜雪 | 雨雹 | 疫 | 风 | 地沸 |

| 周 | 825 | 89 | 30 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | - | - |

| 秦汉 | 441 | 375 | 81 | 76 | 50 | 68 | 14 | 9 | 35 | 13 | 23 | - |

| 三国两晋 | 200 | 304 | 60 | 56 | 14 | 53 | 13 | 2 | 35 | 17 | 54 | 2 |

| 南北朝 | 169 | 315 | 77 | 77 | 17 | 40 | 16 | 20 | 18 | 17 | 33 | - |

| 隋 | 37 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |

| 唐 | 289 | 493 | 129 | 115 | 34 | 52 | 24 | 27 | 37 | 16 | 63 | - |

| 五代 | 53 | 51 | 26 | 11 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - |

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 开元初年,山东、河北、河南等粮食主产区爆发了严重的蝗灾,宰相姚崇认识到蝗灾与政权稳固、社会安定的内在关联,主张积极灭蝗,其主张也得到唐玄宗批准。经过审时度势,姚崇提出“夜火坑埋法”灭蝗,派出御史担任捕蝗使,分道指挥山东等地的除蝗工作,并将灭蝗成效作为考核各级政府官员政绩的标准。为鼓励百姓积极灭蝗,在这次捕蝗行动中,蝗区还采取了捕蝗给粟的奖励办法,《朝野金载》记载:“敕差使与州县相知驱逐,采得一石者与一石粟;一斗粟亦如之。”姚崇治蝗不仅仅停留于灭蝗,还积极开展灾后抚恤工作,如放贷、蠲免钱粮等,从而使生产迅速恢复,也使得大灾之后没有出现大荒。“姚崇治蝗”是唐朝乃至我国古代灾害治理的成功典范,也是国家治理能力和水平不断提升的突出表现,为“开元盛世”局面的形成作出了积极贡献。

——摘编自田一颖、刘利民《“重人事轻天命”——姚崇灭蝗思想与实践探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周至五代自然灾害发生所呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐代“姚崇治蝗”的措施并分析其影响。

| A.深度融合了政治功能与服务功能 | B.从实物借贷形式发展为货币信贷 |

| C.是具有社会救济性质的免息借贷 | D.彻底地解决了农民贷款难的问题 |

| A.适应了政府职能转变的需要 | B.有助于选拔和培养通才型人才 |

| C.改变了国家政权的组织结构 | D.旨在建立清正廉洁的官僚队伍 |

| A.因时而变 | B.内容齐全 | C.平等开放 | D.种类繁杂 |

评价 | 出处 |

刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义。 | 《史记·秦始皇本纪》 |

明法度,定律令,皆以始皇起。 | 《史记·李斯列传》 |

黔首不愚尔益愚,千里函关囚独夫。 | 唐·杜牧 |

始皇帝,自是千古一帝也。 | 明·李贽 |

| A.年代久远导致史书记载莫衷一是 | B.后人的评价无法做到客观和公正 |

| C.评价历史人物应坚持全面性原则 | D.历史人物不可能被后人全面认知 |

| A.有利于开展全民族抗战 | B.旨在塑造中国共产党的良好形象 |

| C.有利于根据地思想统一 | D.表明中国共产党代表各阶级利益 |

| A.清廷科举制改革措施较完善 | B.教育转型局势复杂矛盾重重 |

| C.改良理论仍然占据舆论主流 | D.中体西用思想得到一定延续 |

材料一 中国古代社会治理的关键在基层治理。传统中国的正式官僚体制只能到地方州县一级,州县以下的基层社会则是以士绅、宗族等地方精英为主导的地方自治。中国自秦以后形成以地缘为特征的乡里组织是封建王朝国家权力向基层社会的延伸,是官府控制地方的重要工具,其职能主要是负责征派赋税徭役、掌管教化治安等。其他诸如公益活动、社会救助、水利设施等地方公共事务,则主要依托基层社会力量来完成。广泛存在于基层社会的宗族组织(族权)与地方势力(绅权),以及各类民间会社组织,在构建地方秩序方面发挥着重要作用。正是在以血缘、伦理、道德为基础的宗族与士绅的协助下,使得古代国家治理体系更加稳固而难以瓦解。

——摘编自杨国安《“天高皇帝远”?古代基层社会如何治理》

材料二 晚清西方列强的入侵使中国陷入了前所未有的危机中,国家必须从社会中汲取更多的资源以及进行社会动员。传统的乡村精英一方面需要充当国家收取税费、社会动员的先行官;另一方面作为乡村社会的领袖,族长、乡绅被认为是腐朽落后的封建力量,被受到西式教育成长的年轻一代的批判和反叛。以改造社会为目标的革命力量更是直接将矛头对准基层社会的宗法伦理体制,不断地通过斗争来瓦解宗法社会的经济、社会和政治基础。传统的乡村精英无法在基层治理中发挥原有的功能,逐渐退出了乡村治理的舞台。乡村社会的狠人、恶人、地痞等“土豪劣绅”便趁机登上了乡村治理的舞台,成为国家在基层的代理人。新乡村精英对基层资源的大肆汲取激化了基层社会的矛盾,基层社会逐渐失序。

——摘编自郭亮《家国关系:理解近代以来中国基层治理变迁的一个视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理的特点,并简析其原因。(2)根据材料一、一并结合所学知识,指出与古代基层治理相比近代基层治理的变化,并分析其影响。

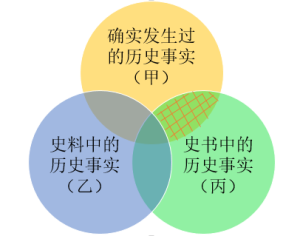

| A.客观发生过,且留有史料,但尚未写进史书中的历史事实 |

| B.客观发生过,有确实的史料留存,又写进史书中的历史事实 |

| C.客观发生过,却未留存史料,依靠类比推论等方法写进史书中的历史事实 |

| D.未曾发生过,却错误地记载于史料之中,又被错误地当作历史真实而写进史书中的历史事实 |