| A.有效地维持了社会长期安定 | B.成效取决于皇帝的个人权威 |

| C.重在防救结合化解灾荒风险 | D.是休养生息重视农业的表现 |

| A.关注公共卫生状况 | B.重视水利工程整修 |

| C.关注民众娱乐生活 | D.重视城市规划建设 |

材料 1954年5 月,美国最高法院宣布公立学校中的黑白种族隔离制度违反宪法,但南方许多州拒绝有色人种进入白人学校,最严重的一起冲突事件发生在阿肯色州的首府小石城。1957年9月2日,该州州长福布斯派出国民警卫队阻止黑人学生入学,但未成功。23日,在州长的纵容下,上千名种族主义分子包围学校,殴打黑人记者,并把8名入学的黑人学生赶走。25日,艾森豪威尔总统不得不动用美国陆军101 空降师,“占领”了小石城,保护黑人儿童入学。

“小石城危机”爆发后,莫斯科电台在三个月内发布了160条批评美国的评论,大多都面向亚洲和中东。西欧的许多人对美国作为民主榜样的名声进一步受损感到惋惜。拉美的记者常常列举他们自己种族融合的传统,表达出更明确的批评立场。近东和远东的记者则对美国虐待少数民族表达了强烈的谴责,如首尔的《韩国日报》称美国的隔离问题成为世界有色人种对美国民主和美国生活方式产生怀疑和批评的主要原因。这些报道令艾森豪威尔政府大为沮丧。

——据刘绪贻《美国通史》第6卷等

从上述材料中提取相关信息,指出它所反映的某一重大历史现象,并结合世界近现代史的所学知识加以评述。(要求:简要写出所提取的信息及历史现象,评述需史论结合、逻辑清晰。)

| A.应严格追究当事人的责任 | B.中央和地方各司其职相互配合 |

| C.要加强权力之间相互牵制 | D.加强中央集权和中央政府统筹 |

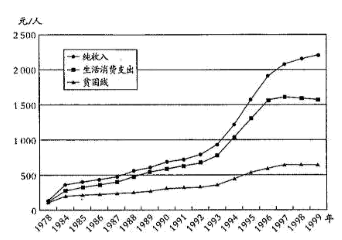

——据国家统计局农村社会经济调查总队《中国农村贫困监测报告》(2000年)

由如图可知,我国在20世纪90年代

| A.彻底消灭了农村贫困 | B.扶贫开发战略成效显奢 |

| C.建成了市场经济体制 | D.完成农村经济体制改革 |

| A.救灾是政府行政的首要任务 | B.社会安定依靠民众道德 |

| C.重农抑商政策实行的必要性 | D.民生问题影响国家治理 |

材料一 在西方的传统文化中,强调子女要孝敬父母。在中世纪晚期,西方人的家庭以小家庭为主,世代同堂的家庭很少。当时各种各样的劝告书不断告诫人们仅仅依赖儿女来养老是靠不住的,敦促人们要积累充分的财物,且不要在生前将财产转让给子女。老人大多以签订养老协议的形式,在将财产让渡给继承人的同时,确保继承人承担赡养的义务。协议在老人的吃、住.穿、用等几大方面做了十分具体而严格的规定。老人可以选择与无亲族关系的人,甚至社会机构签署协议,不过当时大多数养老协议仍是在父母与子女或其他亲族成员之间签订。老人获得什么样的养老条件,基本上取决于自己所掌握财产的多少。

——摘编自俞金尧《中世纪晚期和近代早期的欧洲老人及其赡养》

材料二 “养老”在中国古代的礼制中有着相当重要的地位。宋至清末,是中国古代家庭养老系统的强化阶段。宋政府严格要求子孙与祖父母、父母同居共处。二代户中父亲为家长,三代户中祖父为家长。家庭中的所有财产均归家长专之,“卑幼不得而自专也”。人们强调“天下无不是底(的)父母,父有不慈而子不可以不孝”,一切以父母的喜怒哀乐为行事标准。《清律例》还规定“父母控子,即照所控办理,不必审讯”.家庭养老所追求的不只是养老行为对老年人生活的实际利益,更是养老行为中蕴含的所谓“理”。“孝德”是选拔官吏的重要参照,统治阶层对于“尊老养老”的态度在某种程度上被视为统治合法性的依据.

——摘编自姚远《中国家庭养老研究》

(1)根据材料一、二,指出宋以后古代中国和中世纪晚期西方养老观念的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析古代中国养老观念形成的原因及对当今中国的影响。

| A.调动农民革命和生产的积极性 | B.巩固根据地实行的减租减息政策 |

| C.加快农业社会主义改造的进程 | D.实现土地所有权和经营权的分离 |

| A.践行了以民为本理念 | B.具备了储粮备荒意识 |

| C.加强了中央政府职能 | D.解决了平民百姓疾苦 |

材料一 1904年地方自治章程颁布后,各地纷纷设立自治公所,一批经济力量雄厚、社会影响力较大的地方精英被选入其中,执操权柄,以上海最具有代表性。由于这批地方精英原本就是善堂、会馆、商会等组织的首领,因此,在地方自治运动兴起之后,农工商团体及慈善公益团体自然也就纳入了其自治活动的轨道。地方精英们利用手中的自治之权,竭尽心力来推动慈善事业的发展,扩充新的善举,以裨益于社会。他们淡出政治,关怀民生,在生灵涂炭、民不聊生之际,抱着积极的入世精神,凭借自己殷实的经济实力而致力于地方慈善事业。需要特别说明的是,地方原有的慈善机构多属传统的善堂善会,而地方自治运动则带有浓厚的近代化色彩,将传统的善堂善会纳入到地方自治运动中来,也就势必要对其进行近代化改造。随着地方自治运动规模的扩大,近代化改造的功能日趋完善,近代社会慈善事业也就渐次地得到发展。

——摘自周秋光《晚清时期中国近代慈善事业的兴起》

材料二 19世纪80年代以后,德意志帝国开始推行社会保险立法,强制对所有雇佣劳动者实行“统一”和“平等”的社会保险。1883年通过了《疾病社会保险法案》,规定对全体从事工业性经济活动的工人一概实行强制性疾病社会保险,成立一个自主的管理机构,其费用由雇主担负1/3,受雇者担负2/3。后来对该法案又进行了种种修正,到1913年,有1450万人得到这种保险。1884年通过了《工伤事故保险法案》,这项保险费用全部由雇主负担,工人享受保险费用的数额依受伤轻重程度来决定,此项法案后来也做了进一步的修正。1889年通过了《老年及伤残保险法》,费用由雇主、受雇者和国家共同负担,而由官吏管理,先是规定70岁,后来改到65岁,保险者就可得到一种津贴,其数额多少以他的工作业绩而定。1911年,上述三部法律合并为统一的《社会保险法》。此外,各市政当局和私人机构在住房、公用事业、流浪工人救济和卫生保健等问题上也采取相应措施,对国家社会立法作了补充。

——摘自《19世纪末德意志帝国社会保障制度的建立及原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳20世纪初中国慈善事业发展的特点,并分析原因。

(2)根据材料一和材料二,指出19世纪末20世纪初德国社会保障事业与中国慈善事业的不同。并结合所学知识评价这一时期德国的社会保障制度的建立。