1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料18世纪的欧洲人阅读中国历史时,他们感觉,这个帝国从早期到晚期好像没多大变化,于是就产生了“停滞”的说法。……随着研究的深入,中国历史前后期的各种变迁不断被揭示出来,“传统——现代”成为观察历史的基本参照系,“停滞论”被“分期论”取代了。不过“停滞论”虽有不当但却不是向璧虚构,它也是基于一定史实的有感而发。这在20世纪,更多地被表述为“连续性”。与“停滞”不同,“连续”的提法不含贬义,可以容纳“发展”和“变迁”。

——阁步克《谈峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

阅读上述材料,选取一个观点,并结合中国古代史的有关知识加以阐释。(要求:观点明确,史论结合,史实准确。)

材料一 中国传统社会以等级森严著称,士农工商,“士”被尊为四民之首,而“商”则居于四民之末。到明清之际,江南地区出现了“士商相混”的现象。嘉道时期,士商相混的趋势愈演愈甚,“绅商”一词频繁出现。一些地区出现了“儒商”,读书人加入商人队伍,将儒家思想运用于商业经营中,经商成为致富的好途径。经商赚钱后,商人们把培养后人入仕作为从商的最终目的,晚清时期,捐输买官成为无缘科举及第的商人们跻身于绅士群体的主要途径。甲午战争后,绅士转化为商人的现象更加明显,“弃士经商”蔚然成风。士商相混形成了绅商群体,他们拥有一定的社会地位,又有相当的经济实力,逐渐取代了传统的绅士阶层,成为最有权势的在野阶层,在晚清政治中扮演着重要的角色。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 在英国历史上,新贵族概念有一个逐步演变的过程。英国封建贵族在经济上表现为从事封建庄园制经济为主,政治上表现为支持并维护王权。十六世纪随着经济状况的变化,从他们中间游离出一部分新贵族。从事经商、圈地和海盗活动。并进行资本主义原始积累。另外,十六世纪还有大批非贵族出身在的商人、手工工场主购置教会、王室的大量土地而成为新贵族。跻身贵族行列。这表明英国新贵族还是一个来源复杂,成分多样的“混血儿”。但他们在革命期间与资产阶级结成联盟,对英国社会政治影响深远。

--金卫星《英国新贵族的产生及其在革命中的作用》

(1)据材料一并结合所学知识,指出“绅商”形成的途径并分析其形成的社会原因?

(2)据材料二,指出“新贵族”的来源和特点?结合材料和所学知识,概括“新贵族”和近代中国“绅商”对社会发展的共同影响?

材料一 《列女传》这种体裁是西汉刘向所创,东晋南朝范晔在《后汉书》中首次将其 列入正史之中。早期几部史书所赞扬的列女系各个领域优秀的妇女,如拯救父亲的提萦,文才卓著的蔡文姬、辅佐丈夫的乐羊子妻等,相当于一部“各行业出色妇女传”但《宋史》之后,所谓列女几乎全都是保持贞操、不事二夫的节妇,当然有立志守节的,也有不堪匪徒凌辱、与之同归于尽的。总之,修史者认为妇女唯一值得旌表的品行就是坚守节操,其他的才能都是不值一提的。《列女传》成了地地道道的“烈女传”。后来有学者根据《古今图书集成》等资料统计,有记载的明代朝廷表彰的烈女节妇数量达到三万多人。遍布徽州的明清牌坊中,贞节牌坊占比较高。

---摘编自《百度百科》等

材料二 近代资产阶级维新派以挽救民族危亡为己任,从“保国、保种、保教”出发,注意到了国家积弱同妇女的关系,他们认为妇女缠足,便不能生育健壮的后代。羸弱流传,何以为兵乎?梁启超认为,国家积弱,是由于“分利”的人太多,妇女由于没有学识,以致没有职业,都成了分利的人。因此要使国家强盛,就必须兴办女学。

——李桂梅《近代妇女解放运动的特点》

材料三 恩格斯指出,“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共劳动中 去”。1848年,英国创办了第一所女子学院,出现了全国妇女宪章协会。19世纪四五十年 代,英国女工占到工人总数的57. 75%,女工对家庭经济的贡献占到47. 1%,甚至出现不少丈夫找不到工作,而靠妻子养活的家庭。19世纪下半叶,第一次大规模女权运动爆发,妇女要求提高经济地位。1888年,第一个妇女国民会议成立。20世纪30年代,西方国家的妇女基本争取到平等的政治权利。

——摘编自阿萨•勃里格斯《英国社会史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明造成宋明以来女性形象变化的原因。

(2)据据材料二并结合所学知识,概括19世纪末中国女性解放的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪英国女性“重新回到公共劳动中去”的主要原因及其影响。

材料 美国作家哈里耶特·比彻·斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》又叫《黑奴吁天录》,写于19世纪50年代的美国。小说概要如下:

乔治·哈里斯的黑人奴隶被主人送到工厂劳动。聪明的乔治发明了一台先进的机器,受到了工厂主的赞扬和工友们的尊敬。但乔治的主人赛门•勒格里认为乔治是自己的私有财产,不应该受到他人的尊重和喜爱。工厂主因为失去这样一个出色的工人而倍感惋惜,但受制度与法律的制约,他又无能为力。回到种植园的乔治,遭到主人给予的身体上、尤其是心理上的折磨。在汤姆临死前,汤姆在肯塔基州时的主人,“仁慈”的奴隶主的儿子出现了,他要买回汤姆的自由,但却发现已经迟了。

——摘编自何成刚,沈为慧《历史小说,一种重要的历史教学资源》

结合世界近代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的近代早期重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

| A.出现社会转型的倾向 |

| B.传统文化得以革故鼎新 |

| C.程朱理学的根基遭到动摇 |

| D.早期启蒙思想传播非常广泛 |

材料一 中国古代合法的政治参与方式非常有限。明清时期,统治者推出一些有利于普通地主知识分子参与政治的措施。明太祖设立通政司处理臣民的章奏,规定除田土、诉讼之争,一般民户皆可上书言事,算是为政治表达开了一个方便之门。清朝前期,为解决大批“士者”出路,政府允许纳货捐官,并不断扩充科举录取的名额。在西方的冲击下,维新派办报纸、书局,组织社团。……甲午战争后,康有为上书光绪帝,警告“民心先离,将有土崩瓦解之患”。戊戌变法是政治体制改革,但因触犯权贵的既得利益,仅行百日即被废止……庚子祸乱后清上层几乎没有谁再反对改革……1908年,清廷开始筹办地方语议局、中央资政院,以选举民意代表、“博采群言”并发挥其“舆论总汇”的功能。“皇族内阁”的结局使这一民意机构走向政府对立面。摘编自徐军《中国古代政治参与的历史考察》、袁刚《民心尽失的历史警示》等材料二中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年英国的“等级会议”

以及后来法国的“三级会议”等。从政治参与上看,英国政治在10世纪时政治参与主体扩展到王权和世俗、宗教贵族;到了12世纪以后,扩大到工商业主(新贵族)骑士,以及从理论上,所有具有一定财产的自由民。随着议会地位的提高,由资产阶级、市民组成的下院的作用逐步增强。“光荣革命”后,真正由选民选出的议员组成的下议院才形成,但这仍然是一种包括性别、年龄甚至是身份、财产的有限参与。20世纪,西方主要资本主义国家逐步确立普选权。

——摘编自陈楚亮《西方资本主义国家政治参与的历史沿革》

(1)据材料一和所学知识,指出鸦片战争前后中国合法的政治参与方式的不同之处。

(2)据材料二和所学知识,概括西方政治参与的演变趋势。

(3)据材料一、二和所学知识,指出面对社会转型时近代中西方调整政治参与方式的共同之处,并分析影响政治参与程度的因素

春秋战国与明清是中国古代两个重要的社会转型时期。阅读下列材料,回答相关问题:

材料一 春秋战国时期,旧制度、旧统治秩序被破坏,新制度、新统治秩序在确立。在这场摧枯拉朽、势不可挡的大变革中,旧的奴隶主阶级没落了,新的地主阶级兴起了,整个社会呈现出纷繁复杂的大动荡大改组局面,面对中国社会发生的翻天覆地的变化,孔夫于称之为“礼崩乐坏”,郭沫若称之为“从奴隶社会向封建社会的转变”。

——叶文宪《论吞秋战国时期中国社会的转型》

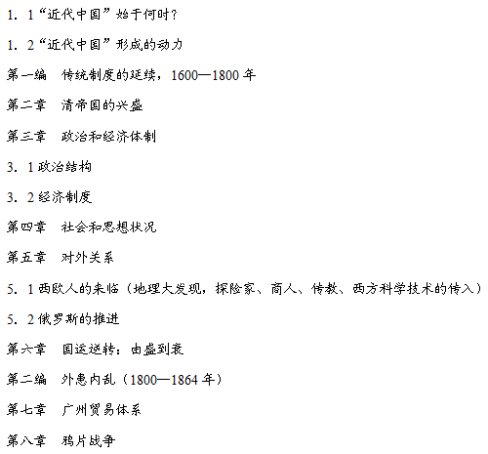

材料二 以下是美国史学家徐中约所著《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》目录(节选)

第一章“近代中国”的概念

(1)依据材料一并结合所学,概括春秋战国时期“中国社会发生翻天覆地的变化”的具体表现。

(2)1600—1800年,作为传统制度的延续,中国社会内部却孕育着向近代社会转型的因素,依据材料二及所学加以概括。

| 记述 | 出处 |

| “近来吾乡风气大坏,视读书甚轻,视为商甚重。才华秀美之子弟,率皆出门为商,而读书者寥寥无几” | 《退想斋日记》 |

| 前闻举贡生监,以考试即停无所希冀,诗书废弃,失业者多,大半流入会党” | 《清末筹备立宪档案史料》 |

| A.民族危机使尚武精神备受推崇 |

| B.科举体制难以选出时务人才 |

| C.社会风气发生了巨大的变化 |

| D.重农抑商思想遭到彻底否定. |

| 1703年 | 彼得大帝建立新都,后命名为圣彼得 |

| 1914年 | 一战爆发,因“堡”字源自德语发音,更名为彼得格 |

| 1924年 | 更名为列宁格勒 |

| 1991年 | 恢复圣彼得堡旧名 |

| A.城市名称见证俄国政局变动 | B.俄国政权演变具有明显的反复性 |

| C.政治变动决定城市名称演变 | D.民族主义情结左右城市名称变动 |

| A.纪年缺乏规范 |

| B.时局剧烈变动 |

| C.宗教势力消长 |

| D.新旧观念更替 |