秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。

——《汉书·食货志》

(1)材料反映的根本问题是什么?简要分析其对秦国发展的影响。

在20世纪末叶提及王安石,我们只更感到惊异:在我们之前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当日世界里任何其他地方提出。当王安石对神宗赵顼说“不加税而国用足”,他无疑的已知道可以信用贷款的办法刺激经济之成长。当生产增加货物流通时,即使用同一税率也能在高额的流通状态里受到增税之成果。

——黄仁宇《中国大历史》

(2)王安石变法的原因是什么?“用贷款的办法刺激经济的增长”的措施有哪些?结合所学知识说明新法结果如何?

古今国势,必先富而后能强,尤必富在民生而国本仍可益固。溯自各国通商以来,进口洋货日增月盛……出口土货,年减一年,往往不能相敌。推原其故,由于各国制造均用机器,较中国土货成于人工者,省费倍蓰。售价既廉,行销愈广,自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权。……臣拟遴派绅商,在上海购买机器,设局仿造布匹,冀稍分洋商之利。

——摘自李鸿章《试办织布局折》(1882年)

(3)据材料指出鸦片战争后中国在对外贸易方面面临着什么问题?造成这种问题的原因是什么?李鸿章认为应该如何解决这一问题?

(4)据上述材料,谈一谈“求强”与“求富”的关系给我们的启示。(注意:回答本题时,不得照抄原文)

材料一 孟姜女的故事原型产生于春秋时期,主要内容如下:

“齐侯还自晋,不入,遂袭莒……莒子亲鼓之,从而伐之,获杞梁……齐侯归,遇杞梁之妻于郊,使吊(吊唁)之。(杞梁妻)辞曰:‘殖(即杞梁)之有罪,何辱命焉!若免于罪,犹有先人之敝庐在,下妾不得与郊吊!’(意即在郊外吊唁不合礼制)齐侯吊诸其室。”

——《左传》襄公二十三年“齐侯袭莒”

材料二 西汉时期,孟姜女故事的内容发生了变化。

“庄公袭莒,殖(即杞梁)战而死……杞梁之妻无子,内外无五属之亲。既无所归,乃枕其夫之尸于城下而哭之。内诚感人……十日而城为之崩。既葬(杞梁),曰:‘吾何归矣?夫妇人必有所倚者也。父在则倚父,夫在则倚夫,子在则倚子。今吾……内无所依……外无所倚……吾岂能更二(即改嫁)哉!亦死而已。’遂赴淄水(即投淄水而死)”。

——(西汉)刘向《列女传·贞顺传》

(1)根据材料一、二,指出与春秋时期比较,西汉时期孟姜女故事有了哪些变化,并简析变化的原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,谈谈如何认识传说故事所蕴含的历史研究价值。

材料一 其隋之得失存亡,大较与秦相类。始皇并吞六国,高祖统一九州,二世虐用威刑,炀帝肆行猜毒,皆祸起于群盗,而身殒于匹夫。

——《隋书》卷70

材料二 唐太宗君臣亲身经历了隋末的大动乱,看到了空前强盛、不可一世的隋朝在转瞬之间便被民众暴动的浪潮所推翻的可怕场景。唐太宗指定魏征等人编修《隋书》,主要特点就是全面总结隋亡的教训。

唐太宗君臣利用古代的统治思想,结合历史经验和唐初的实际情况,主张“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,采取顺应当时社会发展的开明务实的政策和策略,总结出一套理论、方法和政策,也就是吴兢在《贞观政要》中所说的“贞观政化”。

——编自吴宗国《说不尽的盛唐:隋唐史二十讲》

(1)结合所学,概述材料一中对秦隋历史的比较,并谈谈你对《隋书》中秦隋比较的认识。(2)阅读材料,结合所学,简述唐朝对隋朝制度和统治政策的继承与变革。

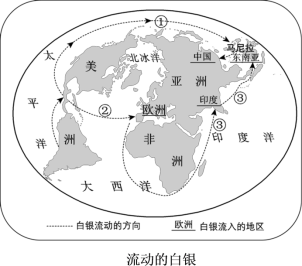

材料一 据统计,16-19世纪初,西班牙从美洲殖民地榨取的白银超过40亿比索(14万余吨)。据研究,其中有约2亿比索通过明朝在马尼拉一带的贸易站流向了中国,36亿比索流向了西欧诸国,其中又有一半流向了中国。中国不仅是亚洲纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中即使不是中心,也占据重要地位。

材料二 (中国)吸食鸦片对经济的影响是非常严重的,因为把钱花在鸦片上,导致了对其他商品之需求停滞,其后果是市场的普遍萎缩。此外,鸦片的持续流入引起了白银的不断外流。在1828-1836年间,英国人获取了3,790万元的白银……在十九世纪三十年代中后期,这种白银外流的情况最为严重,每年约有400万到500万元的白银流出。白银的枯竭扰乱了国内经济,震动了市面上白银与铜钱之间的兑换率。

(1)阅读材料一、结合所学,任选一条白银流向路线加以说明并简析影响。(2)结合材料二及所学,谈谈你对“白银的枯竭扰乱了国内经济”这一现象的理解。

“杯酒释兵权”是一则著名的历史典故,但在史学界却存在着疑与信两大派。

有学者认为“杯酒释兵权”“来自传闻,不可置信”。首先,如此重大事件,在北宋官修的《太祖实录》和《三朝国史》中不见片语。丁谓(966~1037年)的《谈录》可谓最早记载解除石守信、王审琦兵权的文献,但《谈录》只讲罢二人兵权,并无宴请情节。随后王曾(978~1038年)的《笔录》则增添了太祖设宴与宿将“道旧相乐”的场景。后世所谓“杯酒释兵权”一说,基本皆出于此。至神、哲宗时司马光的《速水纪闻》更是大事铺张“设宴道旧”情节,绘声绘影,恍如身历其境。据载“杯酒释兵权”发生于建隆二年(961年)七月,但当年六月初二杜太后病逝,七月初属国丧期间,不准宴饮。

更多学者认为,“杯酒释兵权”基本可信。石守信、王审琦等人的军权确是在建隆二年七月后罢免的,北宋的官方文献,如《国史》《实录》对此均有明确记载。王曾与丁谓基本是同时代人,且王氏成书在先,论者指责王氏《笔录》所载为擅增情节,非稳妥之论。注重政治运作技巧,尽力营造便于解决问题的氛围,正是宋初政治的一大特色。因记录者未能身临其境,“杯酒”一事在某些细节的记载上可能不无渲染,却并非后人编造。《宋史·礼志》载:“皇太后杜氏崩……合随皇帝以日易月(注:一天等于一月)之制,二十五日释服。”即服丧时间实际只需二十四天,六月二十五日后已不禁宴饮。

(1)阅读材料,说明“疑”与“信”两派争论的角度及其与之对应的论据。(2)谈谈你对“杯酒释兵权”的看法。

材料一 魏晋时期,玄学兴起,佛道二教迅速发展,儒学已经远不如两汉时期兴盛。……唐初,太宗李世民立孔庙为国学,尊孔子为“先圣”,在全国范围内兴办教授儒家经典的学校,大力推行儒学。唐太宗令颜师古撰写《五经定本》,领行全国,成为官定统一课本。又令孔颖达等人撰写《五经正义》,此书在高宗朝撰成,完成了五经内容上的统一。此后注释儒经必须以此为标准,科举考试依此答卷。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史(上)》

材料二 陈寅恪指出:“唐代之史可分前后两期,前期结束南北朝相承之旧局面,后期开启赵宋以降之新局面。”这种前后两期的划分及其特点不仅体现在社会政治领域,也同时体现在文化学术方面。

——摘编自陈寅恪《论韩愈》

材料三 陈寅恪先生说过:吾国历史上,“其真能于思想上自成系统,有所创获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度,乃道教之真精神,新儒家之旧途径”

——摘编自陈寅恪《冯友兰<中国哲学史>审查报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐初儒学发展的原因。

(2)根据材料一、二,从文化学术的视角说明唐代两个阶段特征的内涵。结合唐宋相关史实,谈谈你对材料三中观点的理解。

敦煌莫高窟是中国传统文化的瑰宝,历经北朝至宋元1000多年的不断开凿修建,形成了历史悠久的文化体系。现有洞窟735个,保存壁画4.5万多平方米,彩塑2400余尊,唐宋木构窟檐5座,是中国石窟艺术发展演变的一个缩影。

隋唐时期是莫高窟艺术发展的鼎盛时期。这一时期,开凿石窟数量多达1000余个,保存下来的有200多个,壁画和塑像都达到很高的艺术水平。石窟装饰纹样既保留了北朝时期敦煌本地图案和一些西域纹样图案的特点,又吸收中原地区石窟、陵墓雕饰、丝织物上的纹样特征,还吸取了中亚地区的一些纹样风格。以花卉、禽兽等图案为代表,内容丰富,富于变化,色彩绚丽。

莫高窟现存西夏和元代的洞窟有85个。一些西夏中期的洞窟出现回鹘王的形象,可能与回鹘人有关。西夏石窟的图案装饰纹样受到北方辽政权的影响,也明显模仿宋代建筑彩画的纹样。西夏晚期和元代的洞窟,壁画和雕塑中都出现藏传佛教的内容。

莫高窟藏经洞是中国考古史上的一次重大发现,其出土文书多为写本、刻本,汉文书写的约占六分之五,其它则为古代藏文、梵文、和阗文、希伯来文等。文书内容主要是佛经,还有道经、儒家经典、小说、诗赋、史籍、地籍、帐册、历本、契据、信札等,其中不少是孤本和绝本。

随着岁月的流转,因长期受风沙等自然原因的影响,敦煌石窟正在以“比古代快100倍的速度走向死亡”。鉴于此,让文物在数字档案中永生的构想被提出。20世纪60年代以来,在武汉大学研究团队、敦煌研究院等多方力量的共同努力下,已有289个洞窟完成数字化摄影采集,140个洞穴进行了三维重建,敦煌石窟建立了全方位的数字档案,开发出根据图片自动生成高精度三维模型的云计算共享平台。文化遗产转化为数字形态被永久保存、永续利用,尘封的文物由此获得新生和永恒。

——摘编自关友惠《敦煌装饰图案》、高宇飞《人类敦煌:敦煌文化特色与形态》、胡珊《数字档案“让敦煌永生”》等

(1)依据材料,概括隋唐时期敦煌莫高窟的特点。结合所学,分析原因。

(2)指出敦煌莫高窟的史料价值。结合敦煌莫高窟数字档案建设的具体做法,谈谈你的认识。

材料一 《孟子》中讲:“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正。 一正君而国定矣。” “徒善不足以为政,徒法不能以自行。”

《荀子》说 :“治之经,礼与刑,君子以修百姓宁。明德慎罚,国家既治四海平。”

材料二

《唐律疏议》规定“五刑”即笞、杖、徒、流、死。笞者,击也,又训为耻。徒者,奴也,盖奴辱之。规定的十大恶行,不孝为其中之一,责骂父母者以谋杀论处,父母身故密不举哀的判处流刑;唐太宗作《帝范》,可视为帝王之家的家训,唐朝有很多士人编撰家训,如王方庆作《王氏训诫》,柳玭作《戒子孙》等,家训重“忠孝”教育;《新唐书·柳公绰传》中说“家法备,然后可以言养人”;宰相崔祐甫曾云:“能君之德,靖人于教化,教化之兴,始于家庭,延于邦国,事之体大。” |

宋朝编的《宋刑统》条目与《唐律疏议》基本相同,《天圣令》以唐令为蓝本。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。 |

明朝制定《大明律》,以唐律为蓝本,司法重视“例”,修订《问刑条例》;乡约宣讲朱元璋的“六谕”,用《大明律》来解释“六谕”;清朝沿袭明律,制定《大清律例》,乡约也延续明朝模式。 |

(2)阅读材料二,结合所学,简述唐朝至清朝前期法律与教化的演进,并谈谈你的看法。

材料一 王安石变法的有关史料摘编如表

| 序号 | 文献史料 | 出处 |

| ① | 今介甫为政,尽变更祖宗旧法……使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者;纷纷扰扰,莫安其居 | (宋)司马光《与王介甫书》 |

| ② | 至议变法,而在廷交执不可,安石傅经义,出已意,辩论辄数百言,众不能诎。甚者谓“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。罢黜中外老成人几尽,多用门下儇慧少年 | (元)脱脱《宋史•王安石传》 |

| ③ | 宋宰执荆公,由鄞令起家,博古好学……起堤堰,决陂塘,为水陆之利;贷谷与民,立息以偿,俾新陈相易;兴学校;严保伍;邑人便之……鄞民歌咏其德,于棠芾所驻 | (明)王章《重修经纶阁记》 注:经纶阁是郅县百姓纪念王安石的地方,历代多次重修刻碑以记 |

材料二 河北省平山县西柏坡是解放战争后期中共中央所在地。中国共产党在这里领导全国人民进行革命斗争,积累了数量庞大的、较为系统的档案资料,这些红色档案历经战火,保存不易,迄今已有70多年历史,成为不可多得的珍稀文献和重要的历史文化遗产。习近平总书记到西柏坡调研时曾深情地说:“对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂,多重温我们党领导人民进行革命的伟大历史,心中就会增添很多正能量。”

西柏坡红色档案基本是以纸质载体形式存在,鉴于档案的唯一性,以及存放地点的分散性,查找不便。部分档案馆曾经进行过档案整理,编辑出版了一些综合性或专题性档案资料,初步实现了从点到面的传播,但其数量、内容和覆盖范围不足,难以适应学术研究和社会教育的需要。因年代久远,许多珍贵的地方革命档案出现了字迹漫漶不清、霉烂和虫蛀等损毁,到了必须抢救的紧急关头。

(1)请将材料一中的文献史料进行分类并写出相应序号,结合所学,扼要分析材料中对王安石变法的态度有何不同。

(2)依据材料二,结合所学,简述西柏坡红色档案的主要价值。谈谈你对更好保护红色资源的建议。

材料 下表内容是现代中国学者(部分)对“焚书坑儒”的观点

| 学者 | 观点 |

| 贾军喜 | 从史书来看,焚书事件并不是秦始皇一个人决定的,李斯才是整件事情的策划者以及执行者,秦始皇只不过是对李斯提出的计划加以允许……因为秦始皇所在社会是封建社会,封建社会的统治阶级是地主阶级,地主阶级的利益就是秦始皇乃至国家的利益,因此当李斯提出有益于地主阶级利益的焚书要求时,秦始皇自然而然地就会同意李斯的要求,进而维护了国家的利益 |

| 邓旭 | 焚书只是针对流传的家藏书,而对于坑儒,学界也普遍认为这只是朝堂上的法儒之争引发的一起政治事件,而不是秦始皇要将儒家思想整个绝灭的标志……所以从史料上看,“焚书坑儒”只是法儒两大思想学派斗争的个案,而不是对古代思想的一种毁灭打击,反而是项羽入城后,大肆焚烧了许多的文化史料 |

| 李开元 | 秦国长期奉行法家路线,商鞅辅助秦孝公变法时,就曾提出过焚书的建议。……李斯所建议的焚书政策,其思想和政策的渊源,正可以在商鞅那里找到。……这些年来,新出土的文物,也为秦始皇焚书一事提供了旁证。所以,《史记·秦始皇本纪》所载的焚书记事,其史料来源于记录秦王朝大臣奏事和名山刻石文的史料集《奏事》,故秦始皇焚书这件事情,思想源流清楚,多种证据齐全,是确凿无疑的史实 |

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“焚书坑儒”的认识。