材料一 北宋时期,新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,参与治理国家政事。他们将个人修养与天下国家之兴亡联系起来,将自我道德名节的完善视为最终目标。

——袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》卷四中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

(1)材料一中“新儒学”是指哪一思想体系?并结合所学知识指出这一思想体系具有哪些积极影响?

(2)依据材料二说明明末清初的三大思想家为儒学注入了怎样的时代气息?分析这些“时代气息”出现的背景。

材料一 古典时期,地中海很多城邦粮食的输出、输入由政府经营,相互间订立“贸易合同”。随着对外贸易的发展,雅典城市与希腊其他城市之间的城际“互市”贸易也逐渐兴起。雅典的对外贸易是双向的。雅典既加工制造常用的金属与贵金属、木材、羊毛、皮革、琥珀、象牙等产品,又向域外输出本地的葡萄酒、橄榄油、纺织品、精美工艺品、陶器、军器、金属器皿、白银,以及其他手工制成品。雅典、米利都和科林斯等皆是当时希腊城际“互市”贸易中重要的商贸中心城市。

——摘编自解光云《述论古典时期雅典城市的商业经济》

材料二 春秋时期冶铁业的出现推动了社会生产力迅猛发展,使社会经济发生了根本性的转变,商业和城市也开始繁荣。与此同时,“工商食官”制度开始瓦解,个体手工业者、自由商人开始出现,农业及手工业的发展,私人经济的崛起,促进了战国商业的空前发展。商人的活跃尤其是富商大贾的出现,金属铸币的广泛流通以及高利贷的产生,作为商业都会的一大批城市的兴起,在很大程度上改变了古代社会的面貌,对政治产生了较大影响。

——摘编自蔡敏《春秋战国时期的商业活动》

材料三 20世纪80年代初,武汉70多个国优名牌享誉全国,由历史上小小的“汉口正街”演变为小商品市场的“天下第一街”,成为武汉商贸业发展的一张名片。1982年8月28日,《人民日报》发表题为《汉正街小商品市场的经验值得重视》的社论,汉正街一夜之间闻名全国,电视剧《汉正街》也曾一度热播,汉正街以商贸流通发达的形象再获盛誉。尤其是它“买全国,卖全国”的经验,成为改革开放初期“对内搞活的典范”。

——摘编自袁永友、王云《我国改革开放40年内陆市场的变迁——以武汉商贸流通为例》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古典时期的雅典与春秋战国时期商业贸易的相同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析古典时期的雅典与春秋战国时期商业贸易呈现不同特点的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,概括20世纪80年代“汉正街”商业贸易发展的历史经验。

材料 汉高祖“约法省禁,轻田租,十五而税一”,这是对秦朝“收泰半之赋”的减轻。汉文帝“赐天下民,今年田租之半”,至汉景帝二年十三年无田租。汉武帝时更改田制,将各地大小不等的划亩标准(多为百步一亩)统一定为240步一亩,亩的面积增加,而租额大体仍旧,这样田租占亩产量的比率实际上又大大低于三十税一。汉初赋的征收标准为:民年15至56岁,每年出赋120钱,称算赋,为置库兵车马。汉武帝时财用不足,增加了许多名目。汉初规定14岁以下(大多数时候起征年龄为7岁)出20钱(汉武帝时增至25钱),称口赋。《汉书》记载:“武帝征伐四夷,民产子三岁,则出口钱”,《汉仪注》记载:“民年七至十四岁出口赋钱,人二十三,二十钱食天子,其三钱,武帝加钱,以补车骑马”,结果“民困重,至于生子辄杀”。成年男子为政府负担的徭役,主要有三种:一为“正卒”,指两年兵役,一年在本地,一年赴京为卫士;二为“戍边”,亦为兵役,一生中需赴边疆戍守一年;三为力役,每年在本地从事一个月的无偿劳动,一月期满轮代,是为更役,更卒可纳钱代役,称为“更赋”。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括西汉前期赋役制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述汉武帝时期赋役制度改革的影响。

材料一 明初,朱元璋采取鼓励垦荒政策,至洪武二十六年(1393年),全国人口数大约为7270万,清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题,当时的学者洪亮吉觉察到这些问题,提出了调剂人口的思想,但没有被重视。

民国初期,国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。以《东方杂志》为代表,众多报刊积极刊登人口研究文章。这些文章运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生手段达到民富国强的目标。

下表为《东方杂志》涉及人口研究的文章统计表

| 文章篇数 (部分) | 涉及人口理论9篇,强调生育控制4篇,人口调查15篇 | 文章作者 (部分) | 陈长潇、潘光旦、孙本文、乔启明(人口 学者),竺可帧(气象学家)、彭家元(农 业学家)、张荫麟(历史学家) |

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》等

材料二 新中国成立70多年来,我国人口增长呈现阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。50年代经济建设中“深深感受到不是人口太多,而是人手不足”,彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行嘉奖。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年马寅初著作《新人口论》深入剖析了当时中国的人口问题,60年代国务院首次提出计划生育。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,国家明确提倡一对夫妇只生育一个孩子。21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自马红鸽、贺晓迎《建党百年来中国共产党人口生育政策变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期人口快速增长的历史背景,概括民国初期人口研究的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出建国后影响我国人口政策变化的主要因素。

材料一 据宣统《东莞县志·物产》记载,万历八年(1580年),广东凤冈人陈益乘船到安南(今越南),当地首领用一种名叫白薯的土产招待他,这种土产味道甘美。陈益“觊其种,贿于酋奴,获之”。由于来自番邦,故名之为番薯。

——摘编自张箭《新大陆农作物的传播和意义》

材料二 明清时期,随着玉米种植的逐渐推广,玉米成为一些地区百姓的主食之一,并被看作是适宜备荒的粮食作物之一。玉米在清代被推广种植之后经常被用作家畜的饲料和酿酒的原料,其药用、燃料、肥料等价值亦多被认识和利用。玉米、番薯等美洲高产粮食作物的推广,对于解决明清时期人民的基本食粮、提高明清时期的粮食产量、平抑粮价具有重要的意义。由于玉米、番薯的推广种植,农民在解决了基本食粮之后,能够将价格比较高的稻谷等粮食投入市场并用于商品交换。这在客观上促进了明清时期粮食商品化的发展。而且,玉米、番薯自身也成为用来交易的大宗商品。

——摘编自宋军令《明清时期美洲农作物在中国的传种及其影响研究——以玉米、番薯、烟草为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括番薯传入中国的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析玉米、番薯等美洲农作物的传播给中国明清社会带来的影响。

材料一 汉文帝时,贯谊上《治安策》。提出了"欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力"的主张,汉景专时,晁错上《削潘策》,主张削夺王国封地,

——演编自白寿彝《中国通史》

材料二 北宋初年,宋太祖问计宰相越普:"吾欲息天下之兵,为国家建长久之计。其道何如?"越普答曰:"唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已类。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。"

——接编自司马光《谏水纪闻》

(1)贾谊和晁错上书要解决的共同问题是什么?指出导致问题的制度根源。

(2)根据材料二,说明宋太祖“问计赵普”的背景。

(3)宋太祖采纳了赵普的建议后,采取了哪些措施?

材料一:

早在远古时期,中国便有南稻北粟的农业种植格局。中国五大粮食作物中的小麦、玉米、马铃薯、甘薯四种来自国外,五大油料作物中的花生、芝麻、向日葵三种来自国外,古代中国最重要的纺织原料棉花也来自国外。

(1)阅读材料一,概括古代中国农业起源的特点。

材料二:

明期中后期,许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资金。例如,微州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,又只能算是中等规模的商人。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

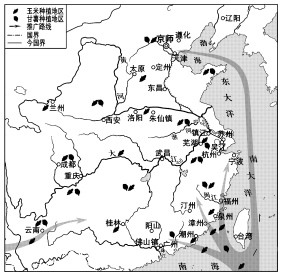

材料三:清前期玉米甘薯推广图

(2)阅读材料二、三并结合所学,概括明清时期商品经济发展的表现。

材料四:

明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人,西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——卜宪群《简明中国历史读本》

(3)依据材料四并结合所学,说明海外白银流入中国的主要背景。

材料五:

纵观国际经贸发展史,深刻验证了“相通则共进,相闭则各退”的规律。各国削减壁垒、扩大开放,国际经贸就能打通血脉;如果以邻为壑、孤立封闭,国际经贸就会气滞血瘀,世界经济也难以健康发展。

——习近平《共建创新包容的开放型世界经济——在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》

(4)综合以上材料,结合所学谈谈你对“相通则共进,相闭则各退”观点的认识。

材料 北宋中期,为抵御北方民族的南侯,加大“养兵”。神宗即位之后,“忿流弊之积委,闭财力之伤耗,览政之初,为强兵富国之计”,决定改革。当时各州、府,除了征收正常田赋外,还有以“贡品”名义征收的各种物资,都由各民户分担。不论年成丰歉,也不问京城各种物资的供需情况,各仓库的库存情况,都不能轻易更换或减少,要按规定运送到京城进贡。当年成差时,百姓只得高价购买以上供。当库存多时,府库多余物资只得出售,而大商人又乘机操纵市场,官府和上贡的民户都深受其害。为解决这一弊端,王安石推行“均输法”,根据当地每年应当上供的数目、首都每年的用度及库存物资的数量之间的综合关系,本着“徙责就贱、用近易远”(就贱、就近)的原则进行购买,以“稍收轻重敛散之权归之公上,而制其有无,以便转输”。实施后取得了相当大的成绩。

——摘编自陈振《宋史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石实行均输法的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石均输法改革的作用。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法实施。直到武帝时期,政府才在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域大刀阔斧地推行了制度变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了使职官间相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料三 元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大,它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——摘编自《中学历史教学史料汇编》

材料四 “……先窃蒙圣上赐金册、金印,尊贵之封号之鸿恩,实不胜欢忭。”

——《五世达赖喇嘛奏谢顺治皇帝颁赐金册、金印、封号的表文》

请回答

(1)据材料一并结合所学知识,指出汉武帝为“协调地方与中央关系”采取的政治方面的措施。

(2)据材料二并结合所学知识,概述宋太祖时期地方“制约机制”的主要表现。

(3)据材料三并结合所学知识,归纳元朝行省的特点。综合材料一,材料二和材料三,你认为应当如何妥善处理中央与地方的权力关系?

(4)根据材料四并结合所学知识,为加强对西藏的管辖,清政府采取了哪些措施?

材料一 当主流的知识和思想逐渐失去了对当时社会问题的诊断和疗救能力,也失去了对宇宙和人生问题的解释和批判能力的时候,往往出现很奇怪的现象:它一方面被提升为笼罩一切、不容置疑的思想,一方面逐渐沦落为一种无须思考、失去思想的记诵知识,它只是凭借着政治权力和世俗利益,维持着它对知识阶层的吸引力。可是,与此相对照的是,过去作为边缘的佛教、道教,却成为那个时代最活跃、最富于生机的知识、思想与信仰。过去并不占主流的外来生活方式,也渐渐成为那个时代最新鲜、最奉行的时尚。—

——葛兆光《中国思想史》

材料二 明清换代,中国社会经历了天崩地坼的巨大变化。在这一历史转变过程中,学人不断总结明亡的教训,探索天下治乱的根源。他们一反晚明浮夸空谈的学风,强调“实践”“实行”“实功”“实事”,易主观玄想为客观考察,祛空谈而求征实,把学术研究的范围扩大到自然、社会和思想各个领域,举凡天文、地理、经史、典制、吏治、河漕、兵工、民俗乃至文字、音韵无不精研深究。

——李治亭《清史》

(1)根据材料一,结合所学知识,概述宋明理学在儒学发展史上的贡献。

(2)根据材料二,结合所学知识,阐述明末清初新思潮萌发的背景。