| A.为阶级矛盾激化埋下隐患 | B.标志秦代官僚政治的形成 |

| C.推动了秦统一天下的步伐 | D.加速早期国家形成和发展 |

材料一 民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷则变置。

民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒产,放辟邪侈,无不为己。及陷乎罪,然后从而刑之,是网民也……百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负载于道路矣。

——摘编自孟轲等《孟子》

材料二 先秦诸子之论战,实不及希(古希腊)哲之剧烈,而嫉妒偏狭之情大为吾历史污点者。孔学则严等差、贵秩序,而措而施之者,归结于君权……于帝王驭民,最为适合,故霸者窃取而利用之以宰制天下。(孔子)非先王法言不敢道,非先王法行不敢行,其学派之立脚点近于保守。孟子之距(批评)杨墨,则毫无论据,而漫加以无父无君之恶名……绝似村妇谩骂口吻,毫无士君子从容论道之风。(汉武帝时期)儒学统一者,非中国学界之幸,而实中国学界之大不幸也。

——摘编自梁启超《论中国学术思想变迁之大势》(1902-1904年)

材料三 儒家文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,之所以能够绵延千年而不绝,主要因为其具有开放性、包容性。马克思主义是经过实践淬炼的科学真理,可为儒学的现代化、时代化转型提供助力。而儒学作为扎根中国土壤的思想文化,其深厚的历史底蕴及丰富内涵为马克思主义的中国化提供了肥田沃土,如“表正则何物不正”的社会规矩意识、“执其两端,用其中于民”的中庸辩证哲学等,均是马克思主义中国化的原典支撑和理念补充。

——摘编自孙耀胜、王碧颖《文化自信:坚持马克思主义与中国传统儒家文化相融合》

(1)根据材料一并结合所学知识,评述孟子的民本思想。(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超对传统儒学的看法,并分析其成因。

(3)综合以上材料,说明如今的青年对中国传统儒家文化应秉持的态度。

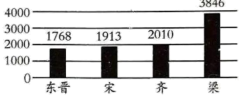

| A.战乱导致经济衰退 | B.政府收入依赖工商业 |

| C.人身依附关系松弛 | D.农业的开发潜力较大 |

材料一 建元元年(公元前140年)冬十月,诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士。丞相绾奏:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。”奏可。

二年冬十月,御史大夫赵绾坐请毋奏事太皇太后,及郎中令王臧皆下狱,自杀。丞相婴、太尉妢免。

五年春,罢三铢钱,行半两钱。置五经博士。

(元光)六年(公元前129年)冬,初算商车(车船使用税)。

(元朔)二年(公元前127年),匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。遣将军卫青、李息出云中,至高阙,遂西至符离……收河南地,置朔方、五原郡。

——摘编自班固《汉书·武帝纪》

材料二 (公元前89年)癸巳,禅石闾(在石闾山祭祀地神),见群臣,上(汉武帝)乃言曰:“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦。不可追悔。自今事有伤害百姓,靡费天下者,悉罢之。”

臣光(司马光)曰:“孝武(汉武帝)穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷,信惑神怪,巡游无度,使百姓疲敝,起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。然秦以之亡,汉以之兴者,孝武能尊先王之道,知所统守,受忠直之言,恶人欺蔽,好贤不倦,诛赏严明,晚而改过,顾托得人,此其所以有亡秦之失而免亡秦之祸乎!”

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)结合材料一中的具体信息,说明其对研究汉代国家治理的史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出在运用史料评价历史人物时应注意哪些问题。

| A.认识到中华文明“多元一体”特征 | B.说明中原地区文明逐渐向四周传播 |

| C.佐证了中国边疆少数民族文明产生 | D.不利于中华民族共同体意识的形成 |

| A.儒学正统地位基本丧失 | B.文化重心转移到南方 |

| C.佛教日益融入中国社会 | D.佛教从南方不断外传 |

| A.宗法制遭到破坏 | B.原始民主制的约束力较强 |

| C.谏议制度较完善 | D.血缘关系与政治运作结合 |

| A.汉族人口大量南迁 | B.游牧文化成为主流 |

| C.民族差异逐渐消亡 | D.庄园经济遭到中断 |

材料 一民族文化与历史之生命与精神,皆由其民族所处特殊之环境、所遭特殊之问题、所用特殊之努力、所得特殊之成绩,而成一种特殊之机构。一民族所自有之政治制度,亦包融于其民族之全部文化机构中而自有其历史性。所谓“历史性”者,正谓其依事实上问题之继续而演进。问题则依地域、人事种种实际情况而各异。

——摘编自钱穆《国史大纲》

结合中国古代史知识,对上述材料中的某一视角或整体予以论述。 (要求:视角鲜明,史论结合,条理清晰。)| A.中原文明辐射四方 | B.区域文明进程趋同 |

| C.中华文明一体发展 | D.华夏认同观念加强 |