材料一 古代中国始终将政治安全放于首位。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易:山山日谷鼎难沟山” 同时将“宣国强丘”作为政治安全的保障注重提升军事实力。统治者一再强调要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,宋明时期的边境互市,明代郑和下西洋都对边境安全起到重要作用。

——摘编自赵明旸《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》

材料二 毛泽东指出:“中国的事情必须由中国人民自己做主张、 自己来处理、一切从国家利益出发,坚决反对外来干涉。”因此,党和国家坚持把以军事手段维护国家安全放在突出的位置;在坚定地推动发展自己的工业体系,掌握关乎国家安全的经济命脉;同时,适时调整外交策略,为更好地维护国家安全划定外交“边线”。

——摘编自董春岭《中国国家安全思想的百年演进》

材料三 贫困问题也直接关系国家安全。2013年习近平总书记提出精准扶贫理念,由此我国扶贫开发进入精准扶贫阶段。这一阶段的目标是“到2020年确保我国现行标准下农村贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”。

——摘编自段洪波、张洪硕《改革开放40年扶贫开发历程与经验》

(1)根据材料一、概括中国古代国家安全思想的特征。(2)根据材料二,指出新中国初期,维护国家安全的举措,并分析其原因。

(3)根据材料三,分析精准扶贫对中国国家安全的战略意义。

材料一 以北京作为一个政治、军事的中心,就近指挥长城一线的军事防御,抵抗蒙古族的军事进攻,保证国家的统一、从这一点来说,明成祖迁都北京是正确的。……假如成祖当时不迁都北京,自以身当敌冲,也许在前两次蒙古人入犯时,黄河以北已不可守,宋人南渡之祸,又要重演一次了。

——据吴晗《明史简述》《吴晗论明史》整理

材料二 永乐帝像乃父一样期待元朝蒙古人最终成为明朝中国的一部分。他将首都设在北京,因为那个地点最适宜管理这样的领土。在任何情况下,永乐帝及其继承者宣德帝(1426—1436年在位)都没有试图将草原排除在外。

——【美】阿瑟·沃尔德隆《长城∶从历史到神话》

材料三 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区域的独特优势。……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言∶“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区域。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使"大一统"中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

(1)根据材料一、二、指出二者肯定明成祖迁都北京的相同理由。

(2)综合以上材料并结合所学知识,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的利弊。

材料一:元统一后设置行中书省,于地方事务无所不统;在全国的名藩大府及边微要地都屯戍重兵。解除长期以来南北间商业贸易的禁令,并设立驿传,取直大运河,创行海运。规定“凡宋无名之赋,一切调除之”。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货。

——据周良霄《元史》

材料二:中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。在原有州县的基础上,金人在各处驻扎戍军,称为“猛安”“谍克”,蒙古也有由不同族群混合的“探马赤军”戍防冲要地点,他们的后裔都留在汉地,丰富了汉地的人口成份。辽金元的统治,凝聚了北族的共同意识,对汉地也有深刻影响,抹去了中国北方大族的传统势力。

——据许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,概括元统一后采取的经济措施。

(2)根据材料二,概括辽金元国家治理的整体特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献。

材料一 中国古代体育萌芽于原始氏族社会。商周时期盛行的射礼,竞争者先相互揖让,后登堂比赛,赛毕同饮,“其争也君子”。御术、龙舟竞渡等项目,同样受到“君子之争”的框定。汉代舞龙活动十分流行,不同节令的求雨祭礼都离不开舞龙。宋元以后,多数体育活动形式开始冲破“礼仪”束缚,如蹴鞠、相扑等成为瓦舍中民众喜爱的体育表演。清代民间冰上活动在技巧形式与普及程度上都较前代有很大的飞跃,这与满族人尚武善滑的传统有很大关系。

——摘编自国家体委体育文史工作委员会编《中国古代体育史》等

材料二 洋务运动开启了西方体育传入中国的先声。从1862年起,湘淮系等清廷军队开始废除传统的骑射、刀、弓等武艺,以西式兵操训练士兵。维新思潮的兴起进一步推动了西方体育在中国的传播与发展,维新人士“呼吁锻炼强民之体魄”。20世纪初,晚清政府明确规定各学堂一律练习兵式体操。1933年,党领导人民群众成立了“赤色体育会”,将体育与军事技术训练、政治任务相结合,使红色体育为革命和抗战服务。解放战争时期,解放区的学校体育课加入了军事体育元素或直接改为军事体育课,学习并掌握侦察、埋地雷、投掷炸弹等军事技能,推动了“以体卫国”爱国精神思潮的蓬勃兴起。

——摘编自王德辉《中国近代以来的国运与体育:“国运兴则体育兴”的历史阐释》

(1)根据材料一、概括中国古代体育活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与中国古代相比,近代体育活动发生变化的原因,并分析近代体育活动开展的意义。

(3)结合上述材料,谈谈你对中国体育活动发展历程的认识。

材料一 《国语·齐语》载:“美金(指青铜)以铸剑戟,试诸狗马。恶金(指铁)以铸锄、夷、斤、斸,试诸壤土。”

——《国语·齐语》

材料二 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料三 中国古代的商业,受到种种限制和束缚。这些限制和束缚,有的是受中国社会经济结构特点所制约,有的则来自封建国家的干预。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

(1)据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业耕作技术上出现的新现象及其对土地制度的影响。

(2)据材料二,概括明清时期我国手工业领域出现的新变化并说明原因。

(3)结合所学知识,指出材料三中束缚古代商业发展的具体表现。

| 章节 | 主要内容 |

| 第1章 | 早期工业化、近代工业化等概念解读 |

| 第2-6章 | 纺织业、食品工业、服装制作业、日用百货制造业、烟草加工业、造纸业与印刷业以及重工业(工具制造业与建材工业、造船业)的发展状况 |

| 第7-9章 | 早期工业化的能源与材料问题(动力、燃料、铁、木材)原料输入与产品输出问题、人口与工业劳动力问题 |

| 第10章 | 工业发展的特点,即节能省材型的发展模式 |

| 第11章 | 英国模式与江南工业的发展,“资本主义萌芽”问题 |

材料一 王者之制,禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等……天子之田方千里,公、侯田百里,伯七十里,子、男五十里……

——《礼记·王制》

材料二 按照周礼的规定,男性贵族可以娶妾多人,但正妻只能有一个。如果元配妻子亡故,理论上男子不能再娶妻,再婚的配偶只能称作继室,而必须保留亡故妻子的元配正妻地位。

材料三

材料四 (秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

(1)材料一说明了我国奴隶社会的什么制度?王根据什么来决定分配土地的多少?

(2)依据材料二并结合所学知识回答,周礼对原配妻子的规定源于什么制度?该制度的最大特点是?

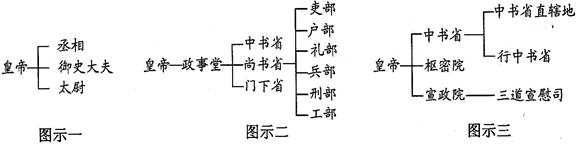

(3)根据材料三中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的朝代开始继承并完善的选官制度是什么?

(4)你怎样评价该选官制度的积极影响?

材料一 雕版印书经过几百年的发展,到五代后期已经相当普及,主要表现为:民间刻书规模日益扩大、刻书门类广泛,但都是有关佛经、字书、历书之类社会杂书,而没有正统(官修)经典、正史书籍。那时国子监科考都是用的抄写本,将儒家经典雕刻在石头上,供人们阅读、传抄、拓印和校正。至后唐长兴三年二月,政府批准中书门下关于依《石经》文字,刻《九经》印版的奏请。“敕令国子监集博士儒徒,仔细看读,后各部随帙刻印,广颁天下,如诸色人等要写经书,并须依所印敕本,不得更使杂本交错”。这是中国历史上第一次雕版刻印儒家经典,也是政府对印刷术的第一次利用。

——摘编自王志国《五代国子监刻书及对后世的深远影响》

材料二 初兴于唐、五代的雕版印刷,终于在两宋之世大放异彩,迎来了中国雕版印刷业的黄金时期。宋代文豪苏轼曾云:“余尤见老儒先生,自言其少时,欲求《汉书》《史记》而不可得,皆手自书,日夜诵读,唯恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日转万纸,学者之于书,多且易致如此。”……宋代形成了政府出版、私家出版、书坊出版三大出版系统,共同构建起了全社会普遍的出版意识。宋代出版业既包括文本的出版,也包括生产要素、生产资源配置及生产技术等内容。如纸张、墨、书法、刻工、雕刻技术、印刷技术、作坊生产流程、书价、图书发行、版权保护、图书广告等。图书的普遍生产、流通与阅读成为整个社会一种共同的“文化存在”或“文化空间”。

——摘编自田建平《宋代书籍出版史研究》

(1)根据材料一并结合所学,指出五代雕版印书的新变化及其对图书事业的意义。(2)根据材料二并结合所学,概括宋代书籍出版的特点及原因。

材料一

材料二 清代,经过约一个世纪对边疆地区的用兵,清朝对边疆地区的统治得到了巩固,疆域基本定型,形成了一个幅员辽阔的统一多民族国家,为清朝进一步加强对边疆民族地区的治理提供了有利的条件。清朝在继承历代民族政策的基础上,根据特定的社会情况有所创新,对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

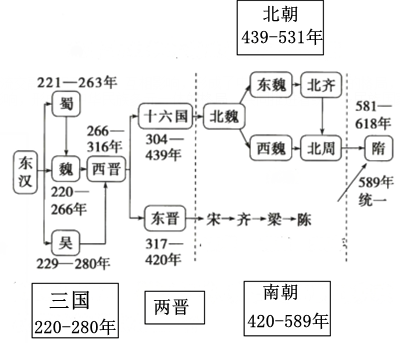

(1)依据材料一及所学,概括三国两晋南北朝时期历史发展的阶段特征和大趋势。

(2)依据材料二及所学,举出两则史实说明清代在民族政策上的“有所创新”,并简述清代中国疆域变迁的历史意义。

材料一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐表亡,卿族甚或平民贵族势力增。强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 西汉、唐、九宋南北方人口分布表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口比例 | 人口(户) | 占全国户口比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11240760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

(2)根据材料二并结合所学知识,提取汉唐以来中国人口变迁信息,并分析变迁的原因。