| A.统一封建王朝的建立 | B.政府边疆政策的影响 |

| C.北方气候条件的恶化 | D.文化融合趋势的加强 |

| A.实现了对西南边陲的垂直管理 | B.反映出当地民族融合趋势加强 |

| C.强化了少数民族文化认同意识 | D.利于稳定西南边地的社会秩序 |

| A.明确了官员的职权和分工 | B.形成了官员间的有效制约 |

| C.提高了中央政府的工作效率 | D.强化相权,对皇权造成威胁 |

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。秦统一中国以后,统一的国家机制更加规范及完善。在民族交融中,华夏民族成为一个人口众多的民族。自秦汉以来,华夏民族往往将国家的强大、统一和民族的安全、和睦作为评判国家、民族强弱兴衰的基本标准,并形成民族与国家的一种深沉的、绵延的文化心理与社会理想。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》材料二

“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——《元史·地理志》

(1)据材料一并结合所学,概括从春秋战国到秦汉时期华夏民族的发展所呈现的趋势。

(2)据材料二并结合所学,指出与唐朝相比,元朝边疆治理的新发展。

(3)据材料并结合所学,归纳出中华文明发展的主流趋势。

材料一 三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。察举,通俗的解释就是察廉举孝,大致说来就是“四科举士”——孝廉、贤良方正、太学博士弟子和特科特举。其中以孝廉最有影响。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》等

材料三 220年,曹丕继位后,为了吸收人才,争取世家大族支持,采纳颍川士族吏部尚书陈群的建议,“乃立九品官人之法”。创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。

——摘编自读史笔记

材料四 北大历史教授张希清对科举制的定义:“科举制度是朝廷开设科目,士人可以自由报考,主要以考试成绩决定取舍的选拔官员的制度。”科举渊源流长,起始于隋,发展于唐,变化于宋,定型于明。

——摘编自张希清《中国古代科举制研究》

(1)根据材料一、三并结合所学知识,分别指出西周和魏晋时期的选官制度及其标准。

(2)根据材料二、四并结合所学知识,分析科举制相比察举制的进步性。

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。

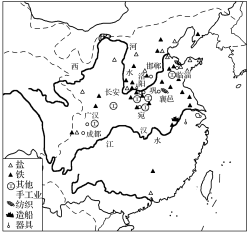

图1西汉手工业分布图 |  图2隋唐时期手工业分布图 |

观察图1、2并结合所学知识,指出汉唐时期手工业总体分布格局的不同特征并简要说明产生不同的原因。依据该变化,概述中国古代经济发展的趋势。

| 地域 | 唐朝天宝元年(742年) | 北宋元丰三年(1080年) | 南宋淳熙十四年(1187年) |

| 北方 | 493 | 459 | 679 |

| 南方 | 257 | 830 | 1238 |

| A.南北文化的交流 | B.经济重心的南移 |

| C.疆域面积的扩大 | D.商品经济的繁荣 |

| A.儒家思想失去了正统地位 | B.儒佛学说开始出现融合趋势 |

| C.民族交融推动了习俗变迁 | D.胡化与汉化的过程交替进行 |

材料一唐承隋制 ,前期赋役上实行租庸调。所谓“有田则有租,有身则有庸;有户则有调”,它以民户授田为基础和前提。为确保租庸调的顺利实施,政府规定每户编造手实,再根据手实编成户籍;按每户丁男、中男数均田、定赋役。手实、户籍、均田、租庸调之间互为依据,便于监督管理,有效地组织赋役征调。国家职能有效实施,政权稳固,治理秩序良好。

——摘编自朱红琼《唐朝财政制度演变对国家治理能力的影响》

材料二。两税法是在计丁征税无法进行的情况下的合理的财政税收法。自北朝以来,历代朝廷都实行均田制,因而社会.上有大批自耕农存在。这批有田产的自耕农是国家租庸调的主要承担者。但自安史之乱后,地主庄园无限制的发展,使大批自耕农成为依附农民,计丁征税的租庸调制就无法再进行下去。生产和所有制的这种显著变化自然会制约分配机制相应的变化,所以按田亩、资产收税的方法便愈来愈流行。两税法的施行实际上是封建政权在土地日益集中的形势下,对社会产品再分配所进行的一次全面调整,是社会经济急剧发展变化在财政制度上的必然反映。它将过去的按丁征税,基本上改变为按资产、田地征税,是适应了当时生产力的发展以及生产关系的某些变革而产生的新税法。

——摘编自齐勇锋等《盛衰交替之际的冲突与奋起》

(1)根据材料,概括唐政府为保障租庸调制实施的具体措施,并结合所学评价其历史作用。

(2)根据上述材料,从唯物史观一生产力与生产关系的视角分析唐代社会赋税制度演变的主要趋势。

| A.政治权力下移的趋势 | B.敬天法祖观念的浓厚 |

| C.传统社会秩序的崩溃 | D.治国理政思想的转变 |