材料一:高庙遗址主体遗存属新石器时代,为典型的贝丘遗址。该遗址出土了大量的石器、骨器和少量的玉器,6千余种水陆生动物遗存,以及包括白陶在内的表现宗教题材的精美陶器。以白陶为指征的文化因素从沅水山地起源,向外传播、扩散,影响到淮河以南的大半个中国,对我国史前及后世精神文化的形成产生了深远影响;出土陶器上的以獠牙兽面、凤鸟、八角星和太阳为主要母题的戳刻纹饰图案,是我国史前人类的艺术经典和思想宝库,也是我国目前所知最早的艺术高峰,对研究中华文明起源核心元素的构成具有重要价值;高庙文化分布于河谷和平原山前地带,是长江中游史前农耕社会饭稻羹鱼的典型代表,为考察我国稻作农业起源与发展提供了重要物证。

——摘编自俞慧友《高庙遗址是中华文明起源时期重要遗址之一》

材料二:四川省文物考古研究院在涪江流域遂宁段和涪江流域绵阳段发现20多处旧石器时代遗址,调查发现手斧、手镐、重型刮削器等数百件典型的石制品。此外,遗址也发现了数十件动物化石,初步判断有底、牛、马等大中型草食类动物。“⋯⋯桃花河遗址面积大、发现遗物多、密度高,应该属于基本营地或中心营地⋯⋯”工具多以砾石或断块为毛坯,采用锤击法加工,多见单边、单向修理,整体上属于中国南方砾石石器工业的范畴。

——摘编自周洪双《新发现填补成都平原旧石器时代空白》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明发掘高庙遗址的史料价值,并对文化遗产保护提出合理性建议。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析旧石器时代和新石器时代文明的区别

材料一 从公元前三千纪中叶开始,黄河中游、长江中下游地区一些规模达到上百万平方米的大型聚落呈现出了有别于普通聚落的超常特征。这类大型聚落有山西汾河河谷的陶寺城址、长江中游江汉平原的石家河聚落群、长江中下游杭嘉湖平原的▲城址等。据考古发现,陶寺中期城址面积有300万平方米以上,这是中国龙山时期最大的城址之一;城内有宫城、观象台、普通居民区、仓储遗址、手工业作坊、墓地和道路等多种遗存。在城南小城内,发现大墓一座,墓内有玉钺、琮、璜、玉石兵器,以及成组的彩绘漆木器和彩绘陶器等陪葬品,还随葬10具完整的猪骨,显示墓主相当富有……这种大型聚落可称为中国古代初期的城市。

——摘编自牛世山、杨婧雅《中国古代初期城市的营建考察》

材料二 1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都,是北京成为王朝都城的开始。后来元朝在金中都东北兴建大都。明朝前期迁都北京,位置比元大都略微南移。明朝嘉靖年间,又在北京城南面加修外城。北京具有交汇南北,控驭全国的地理优势。但建都北京一个主要的困难是北方粮食产量低,不能满足京师的粮食需要,为此统治者既建都北京,复决策借粮东南。

——摘编自《中外历史纲要(上)》、王培华《元明北京建都与粮食供应》

材料三 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市区域显著扩大,形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州手工业各行业都有不同程度的进步,并出现了新的经营方式。府城东半城以丝织业发达著称,西半城以商品流通、商业贸易著称。苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一条新道路,这条道路与“开封型”城市(如开封、北京等)截然不同,被傅衣凌先生称为“苏杭型”城市发展道路。

——整理自李伯重《工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州》等

(1)阅读材料一、写出“____”的城址名称,并以山西陶寺遗址为例,概括中国古代初期城市的“超常特征”。

(2)根据材料二、指出“金元明北京城址变迁图”中元大都城址所对应的序号。结合所学,简述元朝统治者为实现“借粮东南”在交通领域所采取的举措。

(3)根据材料三、结合所学,指出苏州出现的“新的经营方式”,并用一句话概括“苏杭型”城市发展道路的内涵。

材料一 良渚古城遗址位于杭州市余杭区,1936年首次发现,2019年被列入《世界遗产名录》。

| 古城概况 古城距今5300—4300年,由宫城、内城和外城组成。内城面积约300万平方米,有宫殿区、王陵区、仓储区和作坊区的考古遗迹;外城约630万平方米。 | 墓葬玉器 城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,包括祭祀神灵用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。 | 水利工程 古城外围延绵20余千米的水利系统,影响面积达100平方千米,是同时期世界上规模最大的水利工程。 |

材料二 杭州见于记载始于《史记·秦始皇本纪》,称钱唐。秦汉六朝八百年间它只是普通小县。隋完成统一后,改置州于余杭(杭州之名始此,即得名于州治余杭),就浦西凤凰山麓之地,肇建新城。至此,杭州具有了“水居江海之会、陆介两浙之间”适宜于都市发展的优势。后经历任良吏修筑海塘、屯田筑堤、开筑六井、治理西湖等,杭州得以持续发展。唐昭宗时,杭州“东眄(望、看)巨浸,辏闽粤之舟橹,北倚郭邑,通商旅之宝货”。唐末五代干戈扰攘,在吴越钱氏经营下,两浙并为一个政区,晏然无事者垂九十年;北宋时有“东南第一州”之誉。高宗定都临安,杭州更进一步而成为南宋全国第一州。

材料三 杭州是明代四大图书聚散地之一。图书市场上除了本地刻书外,还有私人藏书和来自全国各地的图书。刻书的书坊众多,注重刻印质量。图书内容包括:四书五经及其注释或解读;以小说、戏曲为代表的“俗文化”,如《李卓吾先生批评忠义水浒传》《隋唐演义》等;八股文范本的选编,甚至“中原北方之贾人市买以去”;经商指南类图书,如《陶朱公致富奇书》《士商要览》(亦题作“天下水陆程图”)等。

(1)依据材料一,概括良渚古城遗址的特点,简述良渚古城考古发现的意义。(2)阅读材料二,分析杭州发展成为“全国第一州”的重要因素。

(3)依据材料三和所学,说明明代杭州出版业反映出的社会状况。

长江是中华文明的发祥地之一、是中华民族发展的重要支撑

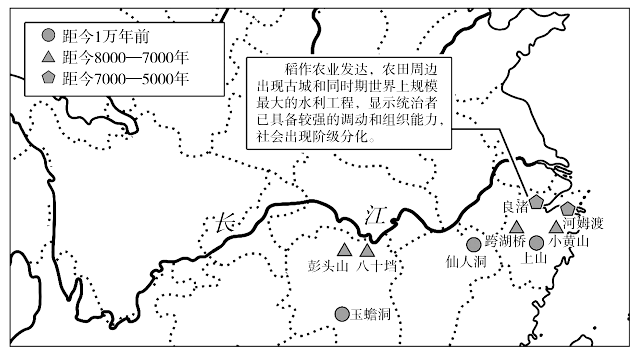

20世纪70年代以前,“稻作起源于公元前7000年左右的印度”的观点在世界农业起源研究领域长期处于主导地位。20世纪70年代以来,我国考古学者在以下遗址中分别发现了栽培稻谷

——依据郑云飞《中国考古改变稻作起源和中华文明认知》

(1)依据上图,指出这些栽培稻谷遗址分布的时空特点,并分析稻谷考古的历史价值。

书院是古代一种民间的文化教育组织,它萌芽于唐中叶至五代之时,绝大部分都分布在长江流域的浙江、福建、江西、湖南、四川等省。北宋时期,书院兴办出现热潮。长江流域造纸业发达,江南成为重要的产纸地。纸业的发达,又促进了印刷业的发展,全国有四个雕版印书的中心,三个中心均分布在长江流域,这些都使得长江流域的书院的数量远超其他地区。到了南宋,由于政治、军事形势的急剧变化,江南地区的书院建设出现一个新的高潮。长江流域各地纷纷创办书院,理学家纷纷利用书院展开学术讨论,如著名理学家朱熹主持江西白鹿洞书院。整个宋代的书院建置数目表明,长江流域的书院数量已占全国总数的74.43%,黄河流域仅占3.25%。

——摘编自朱汉民《长江流域书院与长江文化》

(2)依据材料,结合所学,分析宋朝长江流域书院发展的原因。

1914年,卢作孚第一次乘船去上海,发现宽阔的长江上来来往往的大小轮船几乎都悬挂着外国国旗,却很少看见中国国旗,心里很不平静。1925年,他在重庆创办民生公司,开始在长江流域与外国航运公司展开竞争,1935年就迫使外国航运势力退出了长江上游。

1938年10月武汉失守后,距武汉仅300公里的宜昌便成了通过长江三峡撤往大后方,关系国家存亡的关键之地。从南京、武汉等地转运到宜昌的8万吨物资、10万难民急待入川。这些难民中,有不少科学家、工程师、企业家、艺术家、医生和在校师生;堆满两岸码头的机器设备都是从上海、南通、南京、武汉等地工厂企业拆迁转运到此的。为完成宜昌撤退任务,卢作孚亲自坐镇指挥,调集民生公司所有船舶,冒着日机轰炸危险,经过40天昼夜兼程,抢在宜昌沦陷前完成了撤退。

——摘编自周凝华《民生公司在抗战中的作用》等

(3)依据材料,结合所学,说明卢作孚在长江流域创办民生公司的原因,并分析卢作孚在长江流域发展航运业的历史意义。

长江经济带覆.盖沿江11省市,横跨我国东中西三大板块,是我国综合实力最强、战略支撑作用最大的战略区域之一。某班同学围绕长江经济带开展项目学习,搜集到以下邮票

①《武汉长江大桥》 |  ②《上海浦东》 |  ③《长江经济带》 |

| 1955年,武汉长江大桥正式开工,中国建桥工人和技术人员攻克无数技术难关,1957年建成通车。为庆祝武汉长江大桥建成通车,中国邮政于1957年发行以上纪念邮票。 | 1990年,上海浦东开发区建立。为展示浦东的建设成就,1996年,中国邮政发行大套特种邮票。以上邮票的“上海浦东金桥出口加工区”,主要用于接特纳国外投资者兴办各类制造业。 | 2016年,习近平指出,要坚持生态优先、绿色发展,推动长江经济带高质量发展。2018年中国邮政发行《长江经济带》种邮票,以上邮票主题为“共抓大保护”。 |

(4)任选两张邮票(写出序号即可),结合时代背景,说明长江流域在不同历史阶段的发展。

材料一从东北辽河流域的红山文化牛河梁坛、庙、冢,到江淮地区的凌家滩墓地和环壕聚落,再到中原地区以双槐树为代表的河洛古国遗址,在距今5500—5000年各地均出现了以城址、祭坛、王陵、“璧琮璜”玉礼器和“鼎豆壶”陶礼器为标志的古国,它们恰如满天星斗,构成了中华文明初曙阶段的多个源头。而且,由良渚、焦家、凌家滩、牛河梁等遗址中的史前先民所创造的玉器、陶器和棺椁等一整套礼仪制度,开启了我国礼乐文明的先河。

——摘编自方辉《中华文明起源与发展的连续性及其文化基因》

材料二没有周公就不会有武王灭殷后的一统天下,没有周公就不会有传世的礼乐文明,没有周公就没有儒家的历史渊源,没有儒家,中国传统文明可能是另一种精神状态。此所以孔子要梦见周公,称赞说:“郁郁乎文哉,吾从周。”

—摘编自杨向奎《宗周社会与礼乐文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华文明起源的特点(2)根据材料二并结合所学知识,说明周公制礼作乐的影响。

材料一 东夷文化源于沂山区,是华夏文明重要源头之一,传说时代较突出的东夷族首领有太昊、少昊、蚩尤、舜、皋陶、伯益等。伯益在舜时担任过虞官,负责治理山泽;辅佐过大禹治理水患、开垦荒地、种植水稻(相传伯益发明了凿井之术),禹曾让位于伯益。商族以玄鸟为图腾,故有商族源于东夷的说法;商末纣王无道,东夷叛之,纣王以主力征讨东夷,周武王借机起兵,纣王释放囚犯以御周军,最终自焚于鹿台,故史称“纣克东夷而陨其身”。

(1)结合所学,在上述材料中,你能提取出哪些历史事实?材料二 齐地本属东夷之地,太公(姜太公)初就齐,形势严峻……

| 齐国、鲁国的述职 | |

| 鲁国 | 鲁有天子礼乐者,以褒周公之德也。周公卒,子伯禽固已前受封,是为鲁公。鲁公伯禽之初受封之鲁,三年而后报政周公。周公曰:“何迟也?”伯禽曰:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。” |

| 齐国 | 太公亦封于齐,五月而报政周公。周公曰:“何疾也”曰:“吾简其君臣礼,从其俗也。” |

| 点评:及后闻伯禽报政迟,乃叹曰:“呜呼,鲁后世其北面事齐矣!夫政不简不易,民不有近;平易近民,民必归之。” | |

| 齐国、鲁国“何以治国” | |

| 鲁国 | 亲亲上恩 |

| 齐国 | 尊贤尚功 |

| 点评:鲁自此削矣 | |

材料三 臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,前史所未载,亘古所未通,无不款关而求互市。我皇上如天之度,概与立约通商,以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥聚于中国,此三千余年一大变局也。

——1872年李鸿章《复议制造轮船未可裁撤折》

然今之部寺,率皆守旧之官,骤与改革,势实难行,既立制度局总其纲,宜立十二局分其事:一曰法律局……二曰度支局……三曰学校局……四曰农局……五曰工局……六曰商局……七曰铁路局……八曰邮政局……九曰矿务局……十曰游会局……十一曰陆军局……十二曰海军局……十二局设,庶政可得而举矣。

——1898年康有为《应诏统筹全局折》

第一折参考古今,会通文武,育才兴学,建立新式学校,改革科举制度,第二折法必应变,整顿者十二,提议停止捐纳买官,裁撤屯卫、绿营等;第三折西法必应,兼采并用者十一,广派游历、练外国操、广军实、修农政、劝工艺、定矿律路律商律及交涉刑律、用银元、行印花税、推行邮政、官收洋药、多译东西各国书籍等。

——1901年刘坤一、张之洞《江楚会奏变法三折》

(3)晚清的几次变革中分别取得哪些收效?从几次变革的结局看,给予我们哪些启示。新中国史是中国共产党领导中国人民为了实现民族复兴而努力的探索史、奋斗史、创业史合发展史。改革开放前的历史是党领导全国各族人民进行社会主义革命和建设并取得巨大成就的历史,改革开放后的历史是成功开创和发展中国特色社会主义的历史。

有学者在做改革开放前新中国历史研究中,列出三个角度:①重大的创新论断;②建立社会主义基本制度;③社会文明程度显著提高。

(4)在上述角度中任选一个,结合所学知识加以说明。国际学术界曾依据两河流域文明和古埃及文明的特征,概括出文字、冶金术和城市为文明社会的标准,称之为“文明三要素”。如果依据这样的标准,中华文明只有3300年的历史。

通过对世界其他原生文明的研究可知,世界几大原生文明并非都符合这“三要素”,如中美洲的玛雅文明没有冶金术,南美洲的印加文明未使用文字,印度河流域的哈拉帕文明印章上的图案也未被认可为文字。随着世界各地考古发现和研究取得的进展,国际学术界普遍认为,世界各地可以有符合自己古代社会发展特色的文明形成标准。

我国学术界有马克思主义的指导,有历史文献和古史传说为参考,更重要的是,百年考古获得的极为丰富的考古材料,揭示出中华文明有深厚的历史和文化积淀,有独特的发展道路,我国学术界理应提出相应的文明标准。根据恩格斯关于“国家是文明社会的概括”的观点,中华文明探源研究提出进入文明社会标准:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家。

——王巍《中华文明探源研究主要成果及启示》

(1)阅读材料,分析“文明三要素”为什么不能作为文明社会的普遍性的标准?

(2)从中华文明探源研究提出的三个进入文明社会的标准中,任选其二,结合所学进行论述。

材料一 距今二三十万年前,进入人类学上的“古人”阶段。“古人”阶段相当于考古学上的旧石器时代中期。我国境内的古人化石和遗存较为丰富,特别重要的有大荔人、许家窑人、丁村人。许家窑人和丁村人生存的环境差不多,周围湖泊河流和岸边浅水中生活的鱼、蚌、螺等是其重要的生活资料来源,他们过着渔猎兼采集的生活。许家窑人和丁村人遗址出土的石器多用打击碰撞法制造。他们在打制石器时,两石对击冒出火花,或在砍砸树木时,较长时间的摩擦生热而引起燃烧,这样就导致了人工取火方法的发明。这种方法,到古人时代大概已应用在实际生活中。古人阶段,人类排斥了血亲婚配,盛行族外婚,这大大加快了人类自身体质向更健康、更完善的方向发展。

材料二 母系氏族公社繁荣时期延续了几千年,当社会生产力更进一步发展时,男子的劳动在农业、畜牧业和手工业等主要的生产部门中作用得到大大加强,并逐渐占据主导地位。距今5000年左右,黄河流域和长江中下游的众多氏族部落,先后转化为父系氏族公社,在考古学上相当于新石器时代的后期。父系氏族社会时期,几个氏族公社组合成一个部落,以后发展为部落联盟。部落有部落的首领,部落联盟有共同的首领,传说中的尧、舜、禹就是著名的部落联盟首领。到后来,私有制不断发展,贫富分化日益严重。

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳古人阶段人类的社会生活状况。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出社会发展的新变化。