材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

| A.克己复礼 | B.长幼有序 | C.民贵君轻 | D.以德治国 |

材料一

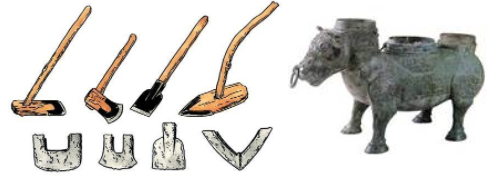

战国时期铁制农具复原图 春秋牛尊(山西浑源出土)

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

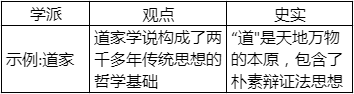

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

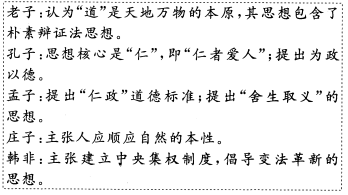

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加、以印证。

| A.推行仁政 | B.以法治国 | C.规范行为 | D.监督民众 |

| A.反思西周的礼乐文化 | B.迎合封建贵族政治诉求 |

| C.主张维护夏商周制度 | D.得到统治者的积极支持 |

| A.整顿社会秩序 | B.推崇仁的观念 | C.强调社会和谐 | D.倡导隆礼重法 |

| A.反映人民的利益诉求 | B.说明教育以经济发展为基础 |

| C.为仁政奠定物质基础 | D.反映儒学无法适应社会需要 |

| A.中西思想家重视文艺对个人的影响 | B.雅典公民拥有更多自由权利 |

| C.人文主义精神影响古希腊文艺发展 | D.儒家重视个人多方面的修养 |

| A.注重道德,维护纲常伦理 | B.人格伟大,堪称后世楷模 |

| C.创办私学,主张有教无类 | D.主张仁爱,调节社会关系 |

材料一 公元前770年,也就是西周灭亡的次年,周平王在东都洛邑即位,此后进入东周。东周前半期称为春秋,公元前475年以后即战国时期。东迁后的周王室仅能控制洛邑梁周围几百里的土地,诸侯定期纳贡的制度也已无法保证。春秋时期的社会状况较西周发生了很大变化。战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,由此形成了“百家争鸣”局面。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 陆玉林曾探讨“先秦学术的主题”,其结论是“诸子学术实有共同之主题,即重建现实政治、社会、道德与思想的秩序”。陆玉林还分析其原因有二:一是外在客观原因,礼乐崩坏之际,秩序重建是当务之急;二是内在主观原因,知识阶层自觉承担历史使命。笔者认为,“儒道墨法”社会思想具有共同的出发点和价值目标,也可以说是终极关怀,那就是重建有序社会,救民于乱世,不同的仅仅是实现目标的途径和手段。

——摘自王兴周《重建社会秩序的先秦思想》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括从西周到春秋战国时期政治、经济、思想文化领域发生的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出春秋战国时期“为重建社会秩序”,儒家、法家提出的主张及对后世的影响。