材料一 东周前半期称为春秋,公元前475年以后即战国时期。……春秋时期的社会状况较西周发生了很大变化。战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,由此形成了“百家争鸣”局面。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 ……士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣,当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳。

——人民教育出版社《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明春秋战国时期出现百家争鸣局面的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举战国时期儒家学派和法家学派的代表人物及其主张。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括百家争鸣的影响。

材料一 先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所发生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所发生的思想。先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

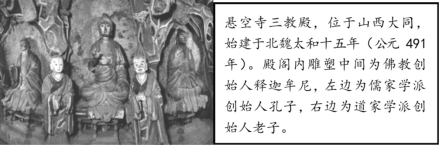

材料三

材料四 韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果。

——ト宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期先秦诸子思想的共同点。结合所学知识,指出儒家和法家为解决“人事问题”提出的主张。

(2)根据材料二,概括先秦至汉代儒学地位的变化,并简析这种变化的影响。

(3)根据材料三、四并结合所学知识,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先秦儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒学得以发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对文化发展演变历程的认识。

材料一 今铁官之数曰:一女必有一针一刀,若其事立;耕者必有一耒一耜一铫,若其事立;行服连轺辇者必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者天下无有。

——《管子·海王》

材料二 公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。

——《吕氏春秋·审分》

材料三 人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《道德经》

材料四 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

——《孟子·尽心下》

(1)材料一反映了春秋时期生产工具发生了怎样的变化?分析这一变化对当时社会产生的影响?

(2)材料二中的“公作”“分地”各指什么?

(3)材料三和材料四是我国古代思想家们关于和谐社会的观点,请分别概括出其侧重点。

(1)内涵:士人从各自代表的阶级阶层集团利益出发,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此

(2)代表①儒家:战国代表人物为孟子和荀子。孟子认为人性善,提倡“仁政”;荀子认为人性恶,主张隆礼重法。②道家:代表是

(3)影响①是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。②不仅为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

| A.反映了分封制度在逐渐瓦解 | B.促进了人才流动和社会进步 |

| C.说明军功爵制使得英雄辈出 | D.体现了社会秩序的动荡不安 |

《诗经·大雅》(西周)《墨子·兼爱》(战国初期)《孟子·滕文公》(战国中期)

| A.大禹治水一手史料不断丰富 | B.大禹治水传说和史料矛盾 |

| C.史料真伪需要考古文物印证 | D.研究对象的范围不断扩大 |

材料一 东周前半期称为春秋,公元前475年以后即战国时期。东迁后的周王室仅能控制洛邑周围几百里的土地,诸侯定期纳贡的制度也已无法保证。春秋时期的社会状况较西周发生了很大变化。战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,由此形成了“百家争鸣”局面。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 陆玉林曾探讨“先秦学术的主题”,其结论是“诸子学术实有共同之主题,即重建现实政治、社会、道德与思想的秩序”。陆玉林还分析其原因有二:一是外在客观原因,礼乐崩坏之际,秩序重建是当务之急;二是内在主观原因,知识阶层自觉承担历史使命。笔者认为,“儒道墨法”社会思想具有共同的出发点和价值目标,也可以说终极关怀,那就是重建有序社会,救民于乱世,不同的仅仅是实现目标的途径和手段。

——摘编自王兴周《重建社会秩序的先秦思想》

(1)据材料一并结合所学,概括春秋战国时期百家争鸣局面形成的背景。

(2)据材料二,指出春秋战国时期诸子学术的共同主题及先秦学术出现共同主题的原因。

(3)结合所学知识简述百家争鸣的意义。

| A.反映礼崩乐坏现象日益普遍 |

| B.说明孔子“有教无类”思想影响非常广泛 |

| C.有利于百家争鸣局面的形成 |

| D.表明周王室企图通过礼贤下士来挽救统治 |