材料一 来自各诸侯国活跃了一百余年的儒家王者师、道家传人、法家骨干、阴阳家领袖,他们互相对立、互相争鸣、互相吸收、互相促进,共同培养了特殊的理想人格风采、留下了示范后世的良言淑行。

——摘编自王立《百家争鸣与大一统》

(1)根据材料说明各思想流派之间的关系。结合所学知识,谈谈这场运动的影响。材料二 这场长达三个多世纪的运动催生出众多人文主义思想文化巨匠,他们以诗作、画作等来宣扬人性,其强大的冲击力使政府的封建社会、封建制度不能在思想和行为上钳制广大民众,为欧洲迈入“新时期”奠定基础。

——摘编自教师教学用书《世界历史》九年级上册

(2)根据材料二写出这场运动的名称。根据材料二并结合所学知识,概括这场运动带来的影响。材料三 伏尔泰认为,理性的阳光必将冲破迷信与专制的漫漫长夜,给人们带来光明与幸福。在理性的引导下,法国迎来了一次“壮丽的日出”。正如路易十六所说:是伏尔泰灭亡了法国。

——摘编自王斯德主编,李宏图等著《世界通史》

(3)结合所学知识,材料三中“壮丽的日出”是指什么事件?你是否同意路易十六的观点,请说明理由。(4)综合上述材料,谈谈以上思想解放运动有什么共同作用?

材料一 春秋时期,奴隶制度逐渐瓦解,新兴的地主阶级逐渐兴起,随之而来的是诸侯国之间的争霸与兼并战争,到战国时期,这一现象愈演愈烈。各诸侯国为了富国强兵,需要有识之士为国家的发展出谋划策,于是这些知识分子有了发挥才干的历史舞台。他们大多自成一家,有自己的精髓思想,帮助列国进行改革。周朝以前,学在官府是理所当然的,春秋战国时期,士族阶层的兴起打破了这一局面,各地出现了私学,许多知识分子有了学习的环境和氛围,各流派的思想得以传播,他们广收门徒,著书立说,百家争鸣逐渐产生并发展。

——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二 在治国方略上,孔子主张“为政以德”,认为道德和礼教是最高尚的治国之道。孟子把孔子的德治思想发展为仁政学说,孟子认为,统治者实行仁政,可以得到人民的衷心拥护;推行虐政,将会失去民心,被人民推翻。韩非子认为王权是法律的来源,是君主权力的一部分。道家主张无为,信奉“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之”,认为无为是治国的最高境界。到了封建社会,王朝初期多与民休息,实行无为而治,经济有所恢复后实行积极有为的儒家治国,同时制定法律,规范民众行为。

——摘编自钱崇涛《百家争鸣万流归宗——略论如何正确对待中国古代治国思想(一)》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期百家争鸣出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对百家争鸣的认识。

材料一 稷下学宫是世界上第一所官办大学,与古希腊的雅典学院几乎同时出现,在中华文明史乃至世界文明史上都有着重要地位。稷下学宫开古代大学之先河、创百家争鸣之盛况,汇集儒、道、法、名、兵、农等百家之学,为战国时期和先秦时期的学术文化交流及诸子百家争鸣提供了重要依托。稷下学宫实行政治、教育、学术交流功能于一体的完美结合,对齐国的繁荣富强、教育方式转变乃至对中国传统文化的发展都具有极为深远的影响。

——摘自解奎静、于美杰《以稷下学宫为例探讨齐文化的传承与创新》

材料二 稷下学宫为何会出现在齐国?首先齐在春秋、战国两个时期都是强国、富国,齐拥四塞之坚,山河之险,鱼盐之利,国都临淄被盛赞为“临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家敦而富”,雄厚的经济实力为官学准备了充足的物质支持。再就是齐国开放的社会风气,姜齐时从太公起就”因其俗,简其礼”,田齐因循,为积聚自家声势,更有非常之举……兼容并包使其能容得下各种奇谈怪论。

——摘编自李政富《稷下学宫里的知识分子——“这个时代的文人雅集”之一》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析稷下学宫出现的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价以稷下学宫为依托的百家争鸣现象。

材料一 荀子针对当时出现的见利忘义、义利关系混乱、以利害义等不良社会现象,从治国之道的角度提出了具有独特内容的以义统利的理念。在荀子那里,义与利是人们社会生活必然存在的两个基本方面,“义与利者,人之所两有也”,好利是人的天性,所以求利主要是以个体为承担主体的,是所有个体的行为。荀子认为社会公职地位的分配不应该靠个人的出身,而应该取决于个人遵循礼义的情况。荀子把以义统利作为国家治理的一个基本原则,他认为,只有用义的要求作为标准,用义先于利的原则来引导,个人才既能够实现义,又能够实现自己的利益和安全生存,这样才能够维护国家的稳定。

——摘编自刘敬、鲁张彬《荀子的以义统利治国理念及其当代意义》

材料二 在中国伦理思想发展史上,义利关系一直是一个核心问题。墨子作为墨家学派的代表,认为“义”是至高无上的道德正义,“义”的理念贯穿于《墨子·贵义》全篇。“利”是天下之利、他人之利、自身之利,墨子站在小生产阶级的立场上提出义利并重的伦理原则。面对时局,墨子提出了“利天下”“利人民”的言论。《贵义》篇中强调“万事莫贵于义”“义贵于身也”,即在万事万物中“义”是最宝贵的,甚至比肉体和生命还重要。墨子还认为发展生产,为民兴利才是出路,他十分反对重农抑商,墨子在《贵义》篇中还提到“利”的最高追求就是“兴天下之利”。

——摘编自苗新雨《义利并重:论墨子之义利观》

(1)根据材料一,概括荀子的义利观,并结合所学知识分析荀子义利观形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与荀子相比,墨子义利观的不同之处,并谈谈你从先秦义利观中得到的启示。

材料一 作为一个坚定的孔子的信徒……荀子又是诸子中的一个综合者,他批评庄子“蔽于天而不知人”,但同时对于庄子的天论,有很多的吸收,因此发展出“天人之分”的学说。

——严文明《中华文明史》(第一卷)

材料二 汉代人将孔子予以理想化,以此成为后代儒教历史的起点。可以说在武帝统治时期,儒教进入了支持汉王朝政治的时代……

——[日]鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》

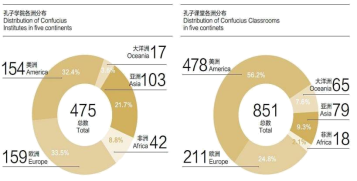

材料三 读图一和图二

儒学的传播 汉朝以后,儒家典籍传入越南、朝鲜、日本等国,这些国家纷纷建立孔庙,实行以儒学为主的开科取士。明清以后,孔子学说传到了西方,欧洲一些思想家也从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 |

|

图一:儒学的传播 | 图二:2019年孔子学院全球分布图 |

(1)写出材料一中荀子和庄子所属学派,并根据材料概括战国时期各派思想发展呈现的特点。

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中“后代儒教历史的起点”含义的理解。

(3)材料三儒学的传播轨迹说明什么?结合孔子学院分布图和所学知识,概述其设立的意义。

材料一 孔子生活的春秋末期,奴隶社会开始瓦解,他希望维护奴隶制统治,期望统治者能够“为政以德”。由于当时铁器和牛耕的出现,生产力得到一定的发展,原来的“公田”逐渐转化为“私田”。诸侯的争霸战争日益频繁,奴隶主贵族势力也大大地削弱。“学在官府”的局面逐渐被打破,鲁国在文化上仍旧保留着最多的周文化传统,享有“周礼尽在鲁”的名声。孔子把西周以来奴隶主贵族的文化思想,改造成为以“仁”为核心的社会政治、伦理道德和文化教育的儒学,从而创立了儒家学派。

——根据百度改编

材料二 纵观中国秦代以来的历史,政府运转一直是两大中枢点,一是中央权力,二是君主权力,简言之,即地方权力归于中央,中央权力归于君主,这一政治结构的设计师是战国时代的韩非,韩非认为国家权力的运行与管理的实现,应当做到:“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

——改编自齐涛《集权与专制下的政府职能》

(1)根据材料一并结合所学,概括儒家学派产生的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括材料中的“政治结构”并简述其产生的积极影响。指出商鞅在治国方面的其它主张。

史料一 周室衰而王道废,儒墨乃始列(裂)道而议,分徒而讼。

——摘编自《淮南子》

史料二 “士”从最低级的贵族转变到四民之首(士农工商),是一个最重要的历史发展,从此以后,“士”便从固定封建秩序中获得了解放……“士”不再受固定的身份的束缚,因此在思想上也解放了他们,过去是“思不出其位”,现在则可以“思出其位”了。

——摘编自余英时《现代危机与思想人物》

史料三 吾(孔子)闻之,“天子失官,学在四夷”,犹信。

——摘自《左传》

史料四 先秦诸子“百家争鸣”时间很长,问题很多,情况很复杂。但简要一点,也可以概括为三场大辩论,或者“三大战役”。第一场是儒墨之争,争论的焦点是“仁爱还是兼爱”;第二场是儒道之争,争论的焦点是“有为还是无为”;第三场是儒法之争,争论的焦点是“德治还是法治”。

——易中天《先秦诸子百家争鸣》

(1)归纳史料一、二、三中的历史现象,并从政治、经济等方面分析这些现象出现的社会根源。(2)结合以上史料及所学知识,指出春秋战国时期儒家思想受到冷落,而法家思想备受推崇的原因。