材料一 研究表明:早在战国时期,我国北方的农牧业分界线已经形成。《史记·货殖列传》对全国划分了四个区域:山东、山西、江南和龙门碣石以北。其中山西为农牧交错区;山东是农耕区;江南是落后的种植兼渔猎区;龙门碣石以北是高牧区。(此处山指的是崤山;江南泛指长江以南地区;龙门碣石均在渤海湾地区——引者注)。

可见当时的农牧业分界:自今青海东部河湟地区向东北以陕北、陇东泾渭北洛水上游,晋西北山陕峡谷流域南缘龙门山,又东北沿着吕梁山、恒山,接燕秦长城至今辽宁境内。

材料二 历史上,由于政治、军事和民族等非经济因素的影响,我国北方的农牧业分界线在不同历史时期,呈现出南北漂移的现象。

——均引自《中国北部农牧分界线的历史变迁》

请根据以上材料并结合所学回答:

(1)在公元前三世纪到公元二世纪,这条农牧分界线呈现出向北抬升的趋势。结合当时的社会背景,分析分界线北抬的具体原因和影响。

(2)从公元四世纪至公元六世纪,农牧分界线又呈现出向南收缩的趋势,请分析收缩的具体原因和影响。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。严格来说,要到秦汉,才是中国历史上正式有统一政府。秦以前的中国,只可说是一种“封建的统一”。一直要到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府;而其所辖的各地方……是紧密隶属于中央的行政区分了。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一、而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料三 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史元明清卷》

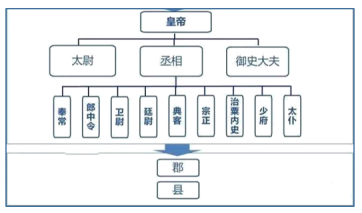

(1)阅读材料一、写出“封建的统一”所指的制度。根据材料一并结合所学,列举秦朝地方政治制度“大变动”的相关史实。

(2)据材料二、比较唐朝中后期与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。

(3)据材料三、概括指出元代行省的特点。结合所学知识简析行省制度形成的积极影响。

材料一:战国是社会大变革的时代,各种社会矛盾错综复杂。人们对当时社会大变革中的许多问题,表明自己的态度,提出主张、愿望和要求。这一时期,“诸侯并争,厚招游学”……在学术思想领域内出现了“百家争鸣”的局面。参加争鸣的主要有儒家、墨家、道家、法家,还有阴阳家、名家等。这对当时的社会变革及文化发展,起了促进作用。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二:诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料三:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。宋代一大批知识分子毅然肩负起重振儒家文化的重任,积极参与现实,参与政治,恪守道德规范,表现出高度的社会责任感和独立的人格意识,范仲淹、欧阳修号召士人重视名节,振作士气,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”在社会上产生了深远的影响。

——摘编自张岂之:《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学,分析“百家争鸣”出现的背景。请分别列举一例战国时期儒家、阴阳家的代表人物并指出其主要思想主张。

(2)阅读材料二,结合所学,指出秦始皇和汉武帝统一思想的主要举措,并说明这些举措所产生的影响。

(3)阅读材料三,结合所学,指出为重振儒家文化,北宋中期掀起了一场什么运动?指出南宋时期理学的著名代表人物,并说明实现“理”的方法。根据材料分析理学的影响。

材料一 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

(1)据材料一,指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施所产生的作用。

材料二 如图所示

(2)根据材料二,指出秦朝为巩固统一所进行的制度设计。

材料三 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书·段灼传》

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美。

——五代王定保《唐摭言》卷1《散序进士》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括魏晋到隋唐时期选官标准和选官方式的演变趋势。

材料四 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍(指户口册)浸坏……至是(780年),炎建议作两税法,……户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。……居人之税,秋夏两征之,……其租庸杂徭悉省。……天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——《旧唐书·杨炎传》

(4)参考材料四,模仿上述示例,用简洁的语言解释两税法。

| A.专制主义中央集权制度的建立 |

| B.贵族体制向官僚体制的转变 |

| C.诸侯争霸,分封制瓦解 |

| D.秦始皇灭六国统一中国 |

材料 里耶出土的邮简“迁陵以邮行洞庭”,将邮简插入捆扎的公文信函并标注从“迁陵县衙”送到“洞庭郡府”。据《史记》《汉书》等文献记载,秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”记录。里耶出土的公文简牍中频繁出现“洞庭郡”,下辖迁陵、酉阳、沅陵三县。

材料中简牍关于“洞庭郡”的记载与传世文献不相符合,该如何处理?说明处理的原因。

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——摘编自赵光贤《周代社会辨析》

材料二 (秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……县官必须服从朝廷的统一调动。

——摘编自李治安《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三 有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元……元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣……立中书省一,行中书省十有一。

——摘编自宋濂《元史》卷五八《地理志》

(1)根据材料一,概括西周实行分封制的原因。

(2)根材料二并结合所学知识回答,秦朝实行的地方管理制度是什么?有何影响?

(3)根据材料三,说出元朝在地方管理制度上的最大创新之处。

材料一 周朝的分封则主要是由统治部族对被征服地区主动进行的武装拓展,大大加强了王室对全国疆域的控制,巩固了周天子天下共主的地位,即所谓“率土之滨,莫非王臣”。

——张帆《中国古代简史》

材料二 周文、武所封子弟同姓甚众。然后属疏远,相攻击如仇雠。诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——司马迁《史记·秦始皇纪》

材料三 (西汉初年)以海内初定,子弟少(年少),激秦孤立亡(无)藩辅,故大封同姓,以填(镇)天下。

——班固《汉书·高五王传》

材料四 愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地侯之,彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

——班固《汉书·主父偃传》

(1)据材料一并结合所学,说明西周分封制的影响。

(2)为解决材料二的问题,秦朝如何调整地方行政制度,有什么影响。

(3)据材料三结合所学,指出西汉初年实行的地方行政制度及其原因。

(4)据材料四,指出汉武帝针对王国问题采取的对策是什么。

材料一 “七雄归一”后,秦王朝鉴于疆域初定、边民新附,在辖理内地的同时,积极开展对边疆地区的经略。通过设官辖土与重点巡视相结合、军事戍防与行政措施相结合的的方式,秦王朝得以抵御北部边疆的匈奴族。地方官员受命督修“五尺栈道”,以将始皇帝的意志通向西南边陲,从而治理当地“夷民”。秦在南征百越后,设立桂林郡、象郡和南海郡,并从内地迁徙50余万人口去屯戍五岭以南地区;在强化对东部与东北边地管辖的同时,于北部边疆集中大量人力物力,实行强边固守的战略。

——摘编自李进《秦朝的边疆经略》

材料二 北宋的边疆经略,主要指针对辖区近边或外围,即西北至西南各族治乱、向背问题所采取的军政对策和措施。西北地区的秦凤、永兴军诸路是北宋与西夏、吐蕃近邻的军事敏感地区,故以重兵守防。统一南方后,北宋以“恃文教而略武卫”为制西南“荒服”之道,使西南各族陆续归附。北宋在广州、泉州等沿海市镇置市舶司,管理沿海港口商船的贸易征税及外商停泊、通行等事务。后神宗改制,行更戍法,使沿海地区同内地一样以将编制驻防,置寨、堡等军事戍防设施,以兵扼守,维护沿海治安。

——摘编自林荣贵《北宋与辽的边疆经略》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明秦朝边疆经略的意义。

(2)根据材料二,指出与秦朝相比,北宋边疆经略的不同之处,并结合所学知识分析其原因。

材料一 春秋战国是中国长城史的开端。长城不仅能够抵御外敌入侵、维护政治稳定,也保障着边疆地区人民的生产生活。与长城相配套的关城、城堡,是平时进出长城的通道,为长城周边地区民众提供了聚集交流的通道,发挥着文化对话与交流的纽带作用。在华夏族影响下,游牧民族的农业成分不断增加;他们的游牧技术、冶铸青铜技术等也深刻影响着华夏族。

——摘编自刘争艳《时空视野下的春秋战国长城》

材料二 到清代,长城的军事功能日趋弱化。1645年,清政府在张家口和古北口设章京,并要求“尔等驻防之地,凡外藩各蒙古来贸易者,俱令驻于边口,照常贸易,毋得阻抑”。1693年,清政府又规定:“喜峰口、独石口、张家口、杀虎口驿站……今每路各设专官,凡蒙古往来事件,应专委办理,以归画一。”1744年,清政府鼓励陕西榆林和延安地区土地相对贫瘠的人民到漠南蒙古耕种谋生,其他地区纷纷效仿。随着内地人民逐渐居住耕种,其“与蒙古错杂而处,历年既久,村落相望,遂与内地郡邑无异”。

——摘编自邓涛《长城是清代民族融合的纽带》

材料三

| 1935年抗日电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》(田汉作词,聂耳作曲)广为传唱,其中那句“把我们的血肉,筑成我们新的长城”更是极大激发了各界民众的爱国热情。 |

| 1949年9月,中国人民政治协商会议第一次全体会议通过以《义勇军进行曲》作为中华人民共和国代国歌的提议。 |

| 1982年12月,第五届全国人大五次会议通过了恢复《义勇军进行曲》为国歌的决定。 |

| 2004年3月,第十届全国人大二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》规定:中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。 |

| 2017年9月,第十二届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了《中华人民共和国国歌法》。 |

——摘编自刘小兰《〈义勇军进行曲〉:从抗战最强音到中华人民共和国国歌》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代长城功能的变化及其发挥的历史作用。(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析新民主主义革命时期长城极大激发国人爱国热情的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析从确立《义勇军进行曲》为代国歌到颁布《国歌法》的历史意义。