“五岭之戍”

材料一

| 甲 | (秦皇)又利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万,为五军,一军塞镗城之岭,一军守九嶷之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水。三年不解甲弛弩,使监禄无以转饷,又以卒凿渠而通粮道,以与越人战。——(西汉)刘安《淮南子·人间训》 |

| 乙 | 尉屠睢将楼船之士南攻百越,使监禄凿渠运粮,深入越,越人遁逃。旷日持久,粮食绝乏,越人击之,秦兵大败。秦乃使尉佗将卒以戍越。——(汉)司马迁《史记·平津侯主父列传》 |

| 丙 | 秦并天下至二世元年,十三年。并天下,八岁。乃平越地,至二世元年,六年耳。——(唐)司马贞《史记索隐·南越列传》 |

| 丁 | 自秦世有五岭之说,皆指山名。考之,乃入岭之途五耳,非必山也。自福建之汀入广东之循梅,一也;自江西之南安瑜大庾入南雄,二也;自湖南之郴入连,三也;自道入广西之贺,四也;自全入静江,五也。乃若漳潮一路非古入岭之驿,不当备五岭之数。——(南宋地理学家)周去非《岭外代答·地理门》 |

材料二 兵有利钝,战无百胜,当时用兵南越,天时地利,皆非所宜,偏师丧败,事所可有,然以大体言之,则三郡之开,辟地万里,越人固未尝敢以一矢相加遗,安用局促守五岭乎?

——《吕思勉读史札记》(中册)

据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二观点的理解。材料一

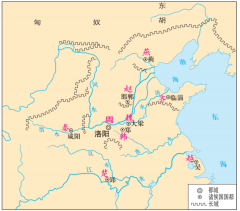

图1 战国形势图 图2 秦朝疆域图

材料二 长城是中国古代第一军事工程,自西周时期开始,延续不断修筑了2000多年。但也有一些王朝不主张大修长城,学术界有“唐代无长城”和“清不修边墙”之说(如下表)。

| 序号 | 长城沿线主要民族 | 史料 |

| ① | 突厥 | 贞观二年(628年)九月十六日,“己未,突厥寇边。朝臣或请修古长城,发民乘堡障,上曰‘突厥灾异相仍,颉利不惧而修德,暴虐滋甚。骨肉相攻,亡在朝夕。朕方为公扫清沙漠,安用劳民远修障塞乎!’” ——《资治通鉴·唐纪九》 |

| ② | 蒙古 | “帝王治天下,自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其实岂无边患?明末,我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见,守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城”“柔远能迩之道,汉人全不理会。本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩耳。” ——《清圣祖实录》 |

材料三 《义勇军进行曲(部分)》(1935年,田汉词,聂耳曲)

起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!

中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。

起来!起来!起来!

(1)对比图1和图2,指出秦朝长城的变化。从民族关系角度,分析变化的原因和意义。

(2)根据材料二、结合所学,在①②之中任选其一、概述该王朝应对材料中相应民族问题的具体举措。根据材料一、二、运用唯物史观,谈谈你对中国历史上“修长城”或“不修长城”的看法。

(3)根据材料三、结合所学,分析《义勇军进行曲》创作的时局背景。列举一例跟长城相关的英勇抗战史实,并用一句话概括抗战时期长城的新内涵。

材料一 下图为秦始皇二十六年铜诏版,珍藏于镇原县博物馆。其上阴刻秦始皇二十六年,即公元前221年,统一度量衡的诏书:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉(嫌)疑者,皆明壹之”。

秦始皇二十六年铜诏版

材料二 1975年,在湖北云梦县城西部睡虎地秦墓中出土的竹简,共一千一百多支。内容大部分是秦朝的法律及文书。从秦简中可以看出,秦朝的酷刑种类繁多,仅刑法的名称就有货、笞、耐、迁、宫、弃市等。还有不少条文是针对“隶臣”的。

——李伯钦《中国通史• 卷三秦汉)

(1)根据材料一,结合所学知识,指出“秦始皇二十六年铜诏版”的史料类型,并分析其史料价值。(2)历史上有一种通称叫“汉承秦制”。根据材料二,结合所学的知识,谈谈你对“汉承秦制”这一通称的看法。(要求:史论结合,逻辑清晰,形成结论)

4 . 关于谥号的主题学习。

在历史学习中,小明对中国古代君主谥号的含义及其演变产生了探究兴趣。他首先读到如下材料

材料一 “帝王谥号产生于西周而流行于春秋战国。秦统一六国后,认为这种‘子议父,臣议君’的谥法是一种不敬的行为而予以废止,西汉王朝建立后又重新予以恢复。”

——赵志伟:《谈谈皇帝的各种“号”》

1.从文化发展的角度,小明可能会如何理解谥号产生于西周、废除于秦朝的原因?接着,小明又通过资料查阅,了解了谥号的含义:谥号是君主死后,根据其生平和地位,为其选择某个评价性的字词。谥号分为美(褒)谥、平(怜)谥、恶(贬)谥三类。为此,小明搜集了一些君主的谥号,并与其生平一一对应。

材料二

| 君主 | 生平 | 谥号 |

| ①____朝,孝武皇帝—刘彻 | 雄才大略,积极有为;好功生事,穷兵黩武 | 武(美谥,威强叡德曰“武”) |

| ②____朝,玄宗—李隆基 | 前期励精图治;后期由治而乱 | 至道大圣大明孝皇帝(美谥) |

| ③____朝,嘉靖—朱厚熜 | 荒废朝政,迷恋求仙,禁行海外贸易,内阁首辅更迭频繁 | 钦天履道英毅圣神宣文广武洪仁大孝肃皇帝(美谥) |

| ④____朝,康熙—爱新觉罗·玄烨 | 开拓版图,奠基中华疆域;乾纲独断 | 合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝(美谥) |

2.请帮助小明依据材料二中君主的生平和谥号填写相应的朝代。

小明整理表格时发现,自唐以后的文献多以庙号、年号而非谥号代称皇帝。

3.请尝试解释上述变化的原因。表格所列君主谥号与小明所了解的谥号的依凭有何不同?原因是什么?小明为深入研究谥号在中国政治制度史中的作用,又收集了相关材料,内容如下

材料三 由于谥号具有“褒贬死者,劝勉生者”的作用,(但)选用的谥号……往往是名不副实,甚至是完全虚伪的。

——柳士镇:《谥号、庙号、尊号与年号》(《七彩语文》2018年03期)

材料四 (唐朝史学家)刘知几认为:“虽事乖正直,而理合名教,讳之可也。”

——据王杰:《汉代谥法研究》改写

4.综合以上材料,如何认识柳士镇与刘知几观点的不同?材料一 西周初年,周天子“授民授疆土”,将同姓子弟、异姓亲戚功臣、旧邦之后分封在东方各地,后来又将该制度推行到周的“北土”和“南土”。据说周初分封了71国,姬姓有53个。周天子是天下的大宗,诸侯国内诸侯王是大宗,卿大夫是小宗,形成了贵族统治阶层内部金字塔型的等级联系。

——摘编自《中外历史纲要(上)》教师教学用书

材料二 公元前221年,秦始皇接受李斯的建议,在以武力夺来的广袤土地上普遍建立郡县,形成了一套严密的地方行政管理体系。然而,郡县制对于专制统治者个人来说也有不利的一面。异姓的地方官吏多数是些见风使舵的势利之徒,他们往往在王朝危难之时为自己着想,不全力去拱卫统治者濒危的社稷。“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”西汉各侯国的权力较大,但经汉景帝和汉武帝的努力,诸侯国势力大为削弱。

——摘编自万昌华《论郡县制度的嬗变与实质》

材料三 元代在处理中央和地方的关系上,行省制承上启下,借鉴并融入了游牧民族的一些统治方式。在大一统体制下“地方广大,政务繁多,建都省以总宏纲,置行省以分庶务”。以行省制的管理模式统合了自唐末以来的中国南北分裂的格局,开创了中央与地方关系的新模式。虽然后续朝代多有调整和改善,但此模式沿袭了下来,一直影响至今。

——摘编自舒健《元代行省制:中国央地关系的转捩点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析分封制的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉实行不同的地方行政制度的共同原因。

(3)结合材料三,分析元朝实行行省制的原因。

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代地方行政制度演变的认识。

材料一 周人小国寡民僻居西部,面对东部的广土众民,不能不设计一套统治机制——“封建亲戚,以藩屏周”的制度。这一封建制度,包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要的地点戍守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络;二是笼络不同文化的族群,寻求合作。除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏等不断加强亲戚之间的关系。经过西周的封建体制,中国经历了为时数百年的文化融合过程。

——许倬云《万古江河》

材料二 秦始皇统一天下后,曾出现过应否置郡的争论。丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子唯上幸许。”始皇下其议於群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然後属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料三 在此之前,无论名义上如何,中国实际上分裂的,所谓“诸夏”或“中国”都是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织。直到秦统一,“中国”二字才有了具体的表现,它代表着一个具有明确政治制度的庞大帝国和明确地理区域的广大国土和民众。

——傅乐成《中国通史·秦汉史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较分封制度与郡县制度的不同点。

(3)根据上述三则材料并结合所学知识,自选角度提炼观点,谈谈你对秦朝统一意义的理解。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

材料 下表内容是现代中国学者(部分)对“焚书坑儒”的观点

| 学者 | 观点 |

| 贾军喜 | 从史书来看,焚书事件并不是秦始皇一个人决定的,李斯才是整件事情的策划者以及执行者,秦始皇只不过是对李斯提出的计划加以允许……因为秦始皇所在社会是封建社会,封建社会的统治阶级是地主阶级,地主阶级的利益就是秦始皇乃至国家的利益,因此当李斯提出有益于地主阶级利益的焚书要求时,秦始皇自然而然地就会同意李斯的要求,进而维护了国家的利益 |

| 邓旭 | 焚书只是针对流传的家藏书,而对于坑儒,学界也普遍认为这只是朝堂上的法儒之争引发的一起政治事件,而不是秦始皇要将儒家思想整个绝灭的标志……所以从史料上看,“焚书坑儒”只是法儒两大思想学派斗争的个案,而不是对古代思想的一种毁灭打击,反而是项羽入城后,大肆焚烧了许多的文化史料 |

| 李开元 | 秦国长期奉行法家路线,商鞅辅助秦孝公变法时,就曾提出过焚书的建议。……李斯所建议的焚书政策,其思想和政策的渊源,正可以在商鞅那里找到。……这些年来,新出土的文物,也为秦始皇焚书一事提供了旁证。所以,《史记·秦始皇本纪》所载的焚书记事,其史料来源于记录秦王朝大臣奏事和名山刻石文的史料集《奏事》,故秦始皇焚书这件事情,思想源流清楚,多种证据齐全,是确凿无疑的史实 |

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“焚书坑儒”的认识。

郡县制

材料一 “郡县制”的横空出世与发展巩固,乃是我国古代社会第一次大转型的明显标志之一。春秋战国时期,“县”作为新的社会组织结构和新的行政管理体系,开始在各地区像春笋一样破土而出,其产生方式和建设途径主要有五种(见表)。

春秋战国时期县的产生方式和建设途径

一 | 把那些被武力消灭的诸侯国变成建制县 |

二 | 在武力震慑下,通过相对和平的外交手段逼迫邻近诸侯国成片割让土地,然后将其改制成建制县 |

三 | 把一些由“世家”“大夫”而逐渐发展起来的大贵族食邑改造成建制县 |

四 | 调整传统的行政区划,把原来层层分封的版土面积和人口规模都比较小且分散凌乱的“都”“邑”合并成新的建制县 |

五 | 人口向边远地区扩散迁移,新垦土地上往往不再推行分封,而是大多都直接将这些新的开发区设置成新县 |

“郡”的设置,稍晚于县且多在边远之地或近敌之处,具有守疆保主的职能,故县级长官为“令”,而郡级长官却称“守”。郡制与县制逐渐配套,形成“以郡管县”的两级地方行政管理的制度格局。春秋中后期,一些诸侯国充分利用郡县这一新机制做了三件大事:一是推行按田亩征收赋税;二是确立了农民的重要社会地位;三是实行严密的户籍制度。

在这400多年的转型期间,郡县制与分封制一路同行,又逐步后来居上,显现出了强大的竞争力。自秦皇汉武以降,再到蒙元、朱明、满清时代,郡县制穿越了多个王朝的时光隧道,其影响所及以至于今日。

——摘编自宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石》

材料二 郡县制的部分相关记述

记述 | 出处 |

| 海内之郡县,法令由一统。……县集而郡,郡集而天下。郡县治,天下无不治。 | 司马迁《史记》 |

| 秦遂并兼四海,以为周制微弱,终为诸侯所丧,故不立尺土之封,分天下为郡县,荡灭前圣之苗裔,靡有孑遗者矣。 | 班固《汉书·地理志》 |

| 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉? | 王夫之《读通鉴论》 |

| 吾人敢断言郡县制度之成立也,断非由于一二先知先觉的政治理论家事先立说创制于前,然后始有郡县者。换言之,则郡县之起源,势必由于人类社会生活逐渐演变之结果。 | 唐德刚《中国郡县起源考——兼论封建社会之蜕变》 |

(2)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对郡县制历史意义的理解。

材料一 语言文字是在一个民族、一个国家历史演进过程中逐渐形成的符号系统,既是一切文化和文明的载体,也是全部文化和文明中最基本、最稳定、最持久的构成部分,是一个国家更为持久和稳定的标志和符号。

——百度百科“国家文化安全”

材料二 在今天,世界上以英语为母语的国家有十余个,它们是:美国,加拿大,英国,爱尔兰,澳大利亚,新西兰,南非和几个加勒比国家。以英语为官方语言的国家超过七十个,这个数字目前还在增加。英语在100多个国家被列为外语教学的第一外语。世界上有约四分之一的人口能讲流利的英语或能熟练使用英语,在世界五大洲均有讲英语的国家和人民。英语是包括联合国在内的各种国际性组织,地区性组织和行业组织中的通用语言。互联网上存储的信息中有80%是英文信息。

英国在各殖民地,开办了许多免费的教授英语的学校,对拔尖的学生发放奖学金。19世纪中叶,英国成为世界工厂。在18世纪中叶至19世纪末的约150年中,约一半的科学技术文献是用英文写作的。在国际海事救助和航空管制方面各国按英美国家的安全和技术标准统一使用英语。到20世纪上半叶,英国和美国已是世界重要的文化产品生产国。

——据百度文库资料整理

材料三 “欲废孔学,不得不先废汉文;欲驱除一般人之幼稚的、野蛮的、顽固的思想,尤不可不先废汉文。”“欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必须废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

——《新青年》钱玄同“中国今后之文字问题”(1918年)

材料四 孔子学院是中国国家对外汉语教学领导小组办公室于2004年开始在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化与国学的教育文化机构,到2014年底,在全球126个国家已建立476所孔子学院。“读经典、兴国学”也在中国国内蓬勃兴起。

——据2014年12月8日东南网资料

(1)列举秦始皇、孝文帝在语言文字方面采取的措施,分别简述其作用。

(2)材料二反映了什么现象?据材料概述此现象形成的原因。

(3)据材料三,概括钱玄同对待传统文化的态度,并对其进行简要评价。

(4)综合上述材料,谈谈语言文字在国家发展建设中的重要性。

结合所学知识,从中央与地方关系的角度出发,提取三幅图片中的历史信息,并谈谈你从中获得了哪些认识。