材料一

西南地区位置图

中国西南地区紧邻南亚和东南亚,与印度、缅甸、老挝、越南等国接壤,是不同民族和国家政治、经济、文化体系的交汇点。其由众多山脉、高原、河流和湖泊组成。其中,喜马拉雅山脉、横断山脉和秦岭山脉等山脉交汇于此,形成壮丽的山峰和峡谷,蕴含了丰富的水力、矿产、动植物、地热等资源。这些地理特征不仅影响了地区的气候和生态环境,也塑造了不同民族群体的定居模式和生活方式。高山地区多以农牧业为主,而低地和盆地则适合农业和贸易发展。

——摘编自方守永《西南边疆历史时期的少数民族关系及其对地区稳定的影响研究》

材料二 秦汉至建国后西南地区发展史

时期 | 西南地区发展情况 |

秦汉至蜀汉 | 秦代开发了四川,汉代打通西南夷。许多不同族群的原住民各自独立生活。 |

唐代 | 设置剑南节度使,中央没有充分掌控;吐蕃、南诏政权深入,并容纳汉族移民。西南中国一方面自成局面,另一方面与中原地区的关系比较密切。 |

明清 | 一方面延续着过去的土可制度,另一方面又不断改土归流,逐渐将原本汉人不多的西南部,转化为交通要道上 |

抗战 | 国民政府组织高校、工业内迁,“高端移民”进入云贵,同时在云南布置重兵,借由滇缅公路为抗战中国“输血”,西南转而走向中国主体文化的一部分。 |

建国后 | 三线建设将诸多产业和国防设施迁入西南。高铁路线的铺设和互联网的普及,更是打造了地理空间和数据空间的连通,西南部不再是崇山峻岭中自成一局的地区。以尊重民族文化为基础,不断增进对集体、民族、国家的认同。 |

——摘编自许倬云:《经纬华夏》,第219-223页

(1)根据材料一并结合所学知识,概述我国历代中央政府治理西南地区面临的问题。(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、文化三个维度说明中央政府对西南地区治理的演变趋势,并分析其成因。

(3)综合上述材料,概括中央政府经略西南地区体现的治国理念。

材料一

材料二 闻一多先生以为,龙是以蛇为本体,又融合了“兽类的四脚,马的头、鬣的尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须”,是因为“当初(原始社会)那众图腾单位林立的时代,内中以蛇图腾为最强大,众图腾的合并与融化,便是蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果”。

——辽宁省文物考古研究院名誉院长郭大顺接受光明日报采访

材料三 随着龙图腾分散到各地方,龙的影响也扩展到四面八方。因地域的限制,交通的不变,人们那时交往极少,各部族根据自己的需要对龙加以改造,这样,龙的观念就因地而异了,使得龙的形态在先秦时期呈现千姿百态的景象。

秦始皇统一中国后,人们的观念隔阂逐渐融洽,龙的形态也开始趋向统一。历代封建帝王蓄意把自己的一切都和龙挂上钩,使龙成为其专用品,皇帝即位叫“飞龙”,皇帝穿的叫“龙袍”,坐的是“龙椅”,睡的是“龙床”,有了病叫“龙体欠安”,皇帝的子孙则叫“龙子、龙孙”。……随着封建制度的越来越僵化,那些帝王们也越来越害怕江山不稳,禁止龙在民间传播就是镇压百姓的手段之一。龙被帝王专用以后,人们观念中的龙也发生了翻天覆地的变化,龙不再是保佑众生的神灵,而是极其可恶凶残的暴君。

从孙中山推翻帝制至新中国成立,人们的各种观念从旧的禁锢中彻底解放出来,人们不再相信龙是帝王之祖而神圣不可侵犯,这个被少数人利用驾驭在华夏民族头上几千年作为华夏民族的权威象征,终于重回到人民手中,人民不再对龙感到恐惧神秘而心有敬畏。人们舞龙,不再是对祖先神人祭祀,也不再是向帝王歌功颂德,龙的节日纯粹是大众化的娱乐活动而非宗教的和政治的。美国旧金山华人街赫然盘踞两条巨龙,那是民族的象征与骄傲。从这点意义上说,龙蕴藏着深邃的内涵:龙是团结、伟大的象征,是联系每一个炎黄子孙的心结。

——摘编自禹建湘《龙的演变及其内涵》

(1)阅读材料一和材料二、简述龙图腾所体现出的中华文明起源的特点。(2)阅读材料并结合时代背景,阐释“龙”的形象和内涵是如何发展演变的。

材料一 长城是千百年来中华民族创造的建筑奇观,孕育产生了以长城这种特殊的物质形态为载体的长城精神。长城修筑的历史过程与长城精神的形成具有十分密切的关系。中华民族在修筑长城的过程中形成了珍爱和平、守护家园,团结一心、众志成城,开放包容、开拓进取,因地制宜、精益求精,自强不息、绵延不绝的长城精神。

——摘编自周建强《长城精神的历史学考察一基于铸牢中华民族共同体意识的视角》

材料二 人民教育出版社《中外历史纲要(上)》封面

——摘自张海鹏、徐蓝主编人民教育出版社《中外历史纲要(上)》

根据材料并结合所学知识,写一份人民教育出版社《中外历史纲要(上)》以长城为封面的主题说明。(要求:主题贯通,史论结合,逻辑清晰,有一定的理论高度)材料 宴饮是中国古代重要的生活方式。秦汉时期,每年正月旦的元会议,由朝贺与置酒宴饮两部分组成,是皇帝规训群臣服从意识的重要仪式。汉初,皇帝与诸侯王有“四见”,均是以宴饮的形式开展,皇帝通过展演礼仪确立自己作为大宗的道德尊位和政治权威。外藩首领或使者来朝见时,皇帝置酒设宴,这涉及不同民族的饮食文化以及夷夏关系问题。秦汉的皇帝还热衷于赐酺,在皇帝的恩典下所有庶民都开展持续数日的宴饮,感受着皇恩浩荡。这种全体居民参加的宴饮活动有各种体现尊卑长幼秩序的规矩,是演习“乡党之礼”的重要场合。秦汉时期的元会议或皇帝赐酺属于正式的制度安排,官场和民间举行的大多数宴饮都属于非制度性的安排。非制度性层面的运作,与制度层面的运作一起,共同支撑着古代国家的日常运转。

——摘编自薛小林《秦汉时期宴饮活动中的政治秩序与权力运作》

(1)据材料,指出秦汉时期宴饮活动的主要特点。(2)据材料并结合所学知识,分析秦汉时期举行宴饮活动的功能。

材料一 殷墟考古发掘品中有来自长江中游的硬陶瓿、长江下游的原始瓷,以及与草原文化有着密切关联的羊首刀、管銎斧、弓形器等,都体现出商王朝吸纳周边文化的博大胸怀。商文化向外辐射的背后,是社会制度、礼制思想以及生产技术的输出。更重要的物品是大约有16 万片甲骨文的发现。其文字内容涉及祖先庙号、祭祀活动、狩猎征伐、天文历法、气象月相、农事百工、生老病死等。它以实物资料证实中国社会已经全面结束“史前时代”。

——摘编自唐际根《殷墟是探寻中华文明之源的基点》

材料二 下表 河南省出土的古文字文物(部分)

拓片(或照片)

内容及数量:中国国家博物馆藏、安阳出土的大型牛骨刻辞,记载“王让争(人名)占卜一下,接下来十几天里,有没有什么事发生。果真有事。白天刮了很大的风。月黑风高的夜晚,五个羌人逃跑了”。

拓片(或照片)

内容及数量:殷墟郭家庄出土带有“亚址”二字铭文的青铜礼乐器

拓片(或照片)

内容及数量:河南新蔡葛陵楚墓出土竹简,记录了战国时期丰富的祭祀对象:楚文王、楚昭王、楚惠王、平夜文君、平夜子西等

拓片(或照片)

内容及数量:河南省卢氏县官道口镇山崖边距地表约1.5米深处出土的秦半两钱(秦统一六国后的货币)

拓片(或照片)

内容及数量:河南南阳东汉建宁四年周世雅墓发掘出土的买地铅券(铅质买地地契)

——摘编自黄剑华《商代甲骨文与殷墟考古发展》、王祁《记(考古图)著录的亚止尊)等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明殷墟考古的历史价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析表中文物体现的时代演化特征。

材料 中国的国家建造的历史经验,从两个方面“偏离”了“从帝国到民族国家”的“正常”路径:其一,它并没有经历多族群帝国的崩溃、分裂并在此基础上形成一系列各自独立的民族国家,相反,至20世纪中叶,在中国所出现的是一个就领土格局而言,跟清朝在极盛时期的疆域大体相当的国家;现代中国因此乃是世界上唯一一个建立在旧日“帝国”疆域之上的民族国家,具有超大规模的领土与人口。其二,它并没有建立一个西式的体现主权在民原则的代议制民主制度,最终产生的是一个人民民主专政的国家,具有强大的行政能力。其生命力之强,乃至在建国后近七十年间维持其政党—国家的体制基本不变。这在21世纪的世界诸大国中,同样是独一无二的。

——以上摘编自李怀印《现代中国的形成》等

从材料中提取信息,拟定一个论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰)材料

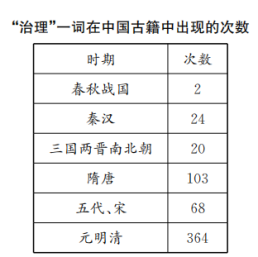

——摘编自方涛《治理内涵解析》

“治理”在古代汉语当中,含有国家安定、社会和谐,百姓渴望和追求良政、善治的意思。从上表中任选两个时期,根据材料并结合所学知识,阐述两个时期间国家治理的演进趋势。(要求:明确列出两个时期,观点明确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料一:秦汉时期确立了皇帝制度,皇帝集行政、司法、立法、军事等大权于一身,拥有国家行政最高决策权。皇帝为了保证自己最高决策权的正确行使,建立了相应的行政决策体制,设置决策机构和人员,初步形成较为严密的决策、执行、监督体系,采用朝议、中外朝议等不同类型的决策形式。每遇到军国政务,皇帝总要采用不同类型的决策方式和法定程序,召集有关大臣进行讨论,从而选择一种最佳的方案付诸实施,并用法律制度保证重大决策不发生或少发生失误,用集体的智慧来弥补皇帝专断的阙失,推动封建国家机器的正常运转。

——摘编自刘太祥《秦汉中央行政决策体制研究》

材料二:皇权在明清时期极度膨胀,朱元璋取消了实行了一千多年的宰相制度,由皇帝亲自领导各部管理全国政务。清初,中央机构大体采用明朝制度,设内阁、置六部。康熙亲政后,在宫内设南书房,挑选翰林院学士入值,当值的翰林院学士可参与处理机密要务,替皇帝草拟谕旨。雍正时,设军机处,由皇帝挑选亲信的满汉官员充任军机大臣,全国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪受笔录,然后负责传达给中央各部和地方官员去执行。乾隆时,议政王大臣会议撤销,国家一切政务均由皇帝一人独断朝纲。

——摘编自赵学聪《中国中央专制集权制度的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期中央行政决策体制的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期中央权力结构变化的特点。

材料 “初,高祖受禅,以天下未定,广封宗室以威天下。”太宗即位后,就“遍封宗子”问题征求意见,尚书右仆射封德彝认为“遍封宗子”“不便”;魏征认为如果封建诸侯,会造成财政困难;李百药说封建会导致宗室间攻战相残。柳宗元在《过秦论》中列举秦朝“有叛民无叛吏”、汉代“有叛国,而无叛郡”、唐代“有叛将无叛州”,由此证明“州县之设,固不可革也”。

萧瑀认为:“国祚所以长久者,莫若封诸侯以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二代而亡。汉有天下,郡、国参建,亦得年余四百。魏、晋废之,不能永久。”虽然分封制遭到大多数大臣的反对,太宗也明确表示“朕理天下,本为百姓,非欲劳百姓以养己之亲也。”但贞观十一年太宗诏曰:“设官司以制海内,建藩屏以辅王室”,先后任命了21个亲王和14位杰出功臣为世袭的州府刺史。正如刘秩所说:“设爵无土,署官不职者也。”

白居易在《议封建论郡县》中认为周代封建诸侯而亡是因为“上失其道,天厌其德,非为封建之弊也”,秦无分封而灭是因为“群其毒,人离其心,非唯郡县之咎也”,汉代七国之乱乃“宠而失教,立不选贤,非独强大之故也。”“繇是观之,苟固其本,导其源,虽郡与国,俱可理而安矣;苟逾其防,失其柄,虽侯与守,俱能乱且危矣。”

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料,概括唐代关于“分封郡县之争”的主要分歧。(2)根据材料结合所学知识,对唐代关于“分封郡县之争”的任意一个主张进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一:在中国长达数千年的历史上,有过三次大革命,它们从根本上改变了中国的政治和社会结构。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了实行中央集权制的帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次在1949年,建立了共产党领导的政权。

——摘编自斯塔夫利阿诺斯《全球通史》

材料二: 始皇既殁,胡亥极愚,郦山未毕,复作阿房,以遂前策。云“凡所为贵有天下者,肆意极欲,大臣至欲罢先君所为”。诛斯、去疾,任用赵高。痛哉言乎!人头畜鸣。不威不伐恶,不笃不虚亡,距之不得留,残虐以促期,虽居形便之国,犹不得存。

——摘编自司马迁《史记》

(1)根据材料一及所学知识,分析秦王朝的大革命的具体内涵以及意义?

(2)材料二反映了什么社会现象?

(3)综合上述材料。我们对秦始皇的功过问题应持以怎么样的视角?请运用历史唯物主义进行论证,要求,表述成文,史论结合。