材料一 古代中国与中亚地区的交流关系,早在春秋战国时期的典籍中就有记载。至汉武帝时期,张骞出使中亚地区就与中亚诸古国建立了直接的联系,开始了由国家倡导并有效组织的较大规模的友好和平交流。自此,中国与中亚地区的联系与交往在两千余年间延绵不断,尤其是在唐代达到了鼎盛。……通过丝绸之路,中亚地区的葡萄、石榴、良马、珍禽传入中国,还有制糖技术、琉璃技术等也经中亚传至中国。而中国的冶铁技术早在公元前2世纪就已传入中亚费尔干纳盆地。8世纪之后、造纸术、雕版印刷术等技术被带到中亚,并由此传至西亚和欧洲地区。

——摘编自许尔才《略论中国与中亚的文化交流》等

材料二 1518年3月21日,西班牙国王和麦哲伦等人订立了关于发现香料群岛的协定,其中规定:朕愿下令赐给,从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入,以及捐税和替朕征收的其他进款中,除去你们负担的开支后,给你们留下二十分之一。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们。

——周一良等《世界通史资料选辑》

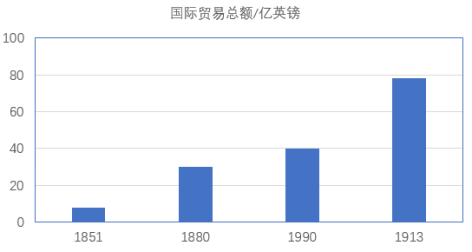

材料三

在19世纪的国际贸易中,欧洲国家出口的商品主要是工业品,其中最重要的是机器纺织品,在国际市场上逐渐取代了印度、中国等国的传统手工纺织品。殖民地和半殖民地国家的主要出口商品是工业原料,如棉花、生丝等,逐渐取代了传统的香料、茶叶等特产。19世纪后期,随着列强的资本输出,蒸汽机、机车、铁轨等机器设备和金属制品成为重要的国际贸易商品。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等

(1)根据材料,概括古代中国与中亚地区交流的特点。(2)依据材料和所学,简述麦哲伦远航的主观动机和客观效果。

(3)依据材料,指出国际贸易的变化。结合所学,分析变化的原因。

| A.海上丝绸之路是文明交流的主通道 | B.考古发掘与文献互证才有价值 |

| C.罗马帝国已经成为汉王朝的藩属国 | D.古代东西方文明之间存在交流 |

材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料一:汉武帝即位十余年间庞大的军政费用把西汉前期积累的巨额财富消耗殆尽,地方豪强和富商大贾的势力迅速发展,富商大贾“因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾”。土地兼并日趋严重,农民破产流亡,“背本趋末者甚众”。为此,汉武帝调整了经济政策,包括统一货币、盐铁官营、均输(国家统一征收、转销、调运货物)、平准(国家平抑物价)、算缗(对商人、工商业兼营者和高利贷者加征财产税)、告缗(对匿财不报或报而不实者,没收全部财产)等。

——摘编自冷鹏飞《中国秦汉经济史》

材料二:唐代前期实行的基本赋役制度是租庸调。据《通典》记载,天宝十四年(755年)全国总人口为52918309人,其中不负担租庸调的竟有44700988人。建中元年(780年),德宗下令:“令黜陟观察使及州县长官,据旧征税数及人户土客定等第钱数多少,为夏、秋两税。其鳏寡孤独不支济者,准制放免。其丁租庸调,并入两税。”两税按户等征钱,按田亩征米粟,租庸调和其他杂税一概并入两税,即所谓“租庸杂徭悉省”,改变了国“自输月送无休息”的情况。行两税法后,“轻重之权始归于朝廷”。

——张帆《中国古代经济简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经济政策调整的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学,概括两税法引发的赋税方面的变化。

| A.限制地方大族兼并土地及横行乡里 | B.禁止中央官员的以权谋私的不法行为 |

| C.杜绝诸侯王在察举士人时偏向亲己 | D.打击地方高级官员和地方大族相互勾结 |

材料一 汉武帝统治前期推行“有为而治”的指导思想,执行盐铁官营、均输平准的经济政策,对外穷兵黩武,导致统治后期民怨沸腾,被迫下轮台罪己诏。公元前87年,汉武帝病逝,命霍光、桑弘羊等人辅佐幼主昭帝。前81年,霍光召集全国各地选出的贤良文学人士进京商议罢黜盐、铁、酒等专营政策,盐铁会议召开。 在会议上,从民间来的贤良文学对盐铁官营等财政措施进行了全盘否定,并进而攻击汉武帝时期的内外政策;作为这些财政措施的经办人,桑弘羊坚决捍卫汉武帝的内外政策,就盐铁等政策的存废与贤良文学展开了激烈论辩。会议结束,朝廷仅罢去了郡国酒榷和关内铁官,其他各项政策仍维持不变,但经济上官营政策有了一定收缩,这场会议中的贤良文学人士普遍得到了重用。

——摘编自陈启喆《盐铁会议和西汉国家干预经济政策的演变》

材料二 明洪武元年(1368年),统治了97年的元王朝被推翻,但残余势力仍旧盘踞北方,朝廷屯重兵于九边重镇,每年需要军粮250万石,给国家造成了较大的财政压力。 洪武三年,朱元璋采山西行省官员建议,令商人于大同仓交米1石,或于太原仓交米1石3斗,发给淮盐1小引(200斤)。 商人纳毕,就可以拿着发给的盐引前往指定的盐场领

取食盐售卖,此即所谓“开中法”。 同时规定,商人贩卖食盐,必须持有盐引,盐与引离,或伪造盐引,即以贩私论处,罪至死。 自此,民间贩盐事业迅速发展,据《明史·食货志》记载,洪武时期,全国产盐最多的两淮、两浙两个盐区,每年办大盐引(400斤)为 572 400 余引,约占全国盐引数的一半。

——摘自朱宗宙《明清时期盐业政策的演变与扬州盐商的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉盐铁会议争论的实质及带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代开中法实施的背景及影响。

| A.国家插手并经营商业贸易 | B.政府垄断铸币权以增加财政收入 |

| C.破产农民沦为盗贼或流亡 | D.汉武帝改革币制以巩国家的统一 |

| A.延续了先秦制度的传统 | B.强化了君权神授的观念 |

| C.给予了外戚干政的机会 | D.解决了朝臣擅权的问题 |

| A.反映出儒学对民众影响的削弱 | B.从侧面说明察举制存在一定漏洞 |

| C.揭露了地方官员怠政懒政行为 | D.批判了世家大族垄断政权的恶行 |

| A.关中形成精耕细作农业技术体系 | B.张骞通西域丰富了农作物品种 |

| C.租佃契约关系推动农产品商品化 | D.原产美洲的作物得到广泛种植 |