材料一 西汉王朝在部分地区恢复封建形态,分封诸侯王国。汉景帝以后,王国的地位等同于郡。经西汉一代的变化,郡级政区(郡与国)数量与秦代相比大幅增加。西汉末年的郡国总数增至一百零三,共统辖一千五百八十七个县级政区,平均每个郡国的管理幅度为十五个县,也还算适宜。但是对中央政府而言,要直接管理百来个郡,这个范围却是太大了。因此汉武帝在郡级政区之上设立了十四部,作为监察区。首都周围诸郡由司隶校尉部统辖,其他郡国则分属十三个刺史部,每部设刺史一人,刺史按六条规定检察地方长官的行为,但不管理地方的行政事务。刺史的品秩只有六百石,而郡太守的品秩却是二千石,“夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此小大相制内外相维之意也”。这种以小官监察大官的制度行之颇为有效,郡太守大都能克尽厥职,奉公守法,汉宣帝因此甚至发出“与吾共此(指天下)者,非良二千石乎”的感叹。

——摘编自周振鹤《中央地方关系史的一个侧面》

材料二 东汉初年,郡县设置并无变化,但两汉之际的战乱造成人口锐减,为紧缩行政开支,减少赋役负担,刘秀裁并四百多个县,并裁去郡都尉,将其职权合并于太守,使太守权力明显扩大。同时,刺史的权力也呈扩大趋势。西汉刺史作为皇帝耳目权势很大,此后其实权又不断扩大。东汉中后期因战事渐多,刺史常率兵出征,并利用兵权勾结地方豪强。

——摘编自赵炎才《中国传统地方行政制度的主要特征分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉地方行政制度发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析东汉以来地方行政改革的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出影响汉代地方行政制度变迁的因素。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)| A.儒道学说渐趋一致 | B.儒学已成为官方学说 |

| C.出现思想融合趋势 | D.黄老学适应现实需要 |

材料一 两汉时期关于君权的制约机制渐超形成,“天”在秦汉之际的民众中具有神秘而崇高的地位,按认为是一切合法性的最后根据。董仲舒对传统的天神观改造和重构后,强调“天者,百神之六君也”“三者亦天之子也”“其德足以安乐民者,天予之;其恶足以赋言民者,天夺之”;宰相应“入则参对而议政事,出则监察而董是非”“上佐天子理阴阳”“下遂万物之宜”;重大事件要经过中枢机构的集体讨论,方才下诏执行。在这种情况下,有时还会出现激烈的“廷争”,这无疑削弱了君主决策的随意性。汉代君主治国理政尤为关注对前朝历史经验的总结,以提升执政能力,这就促使其设立史官,传承古已有之的修史传统。

——摘编自向晋卫《汉代社会对君权的制约机制》

材料二 黄巾起义使东汉政权一蹶不振,隔断了中央与地方的从属关系,进而演变成天下大乱。持续的战乱造成地方势力坐大。世家大族操纵从中央到地方的军政大权。魏晋以降,门间士族有宾客、门生、部曲、佃客与奴婢,并占据广阔的山泽庄园,势力空前强大,且可凭恃九品中正制平流进取,巩固其政治地位。三朝更迭对他们来说,自不必放在心上。自曹操崛起以来,强调唯才是举,认为只要有治国用兵之术,即使“不仁不孝”也可为我所用。曹魏中期至西晋,谈玄之风盛行,不少士大夫热衷于追求庄子式的逍遥,反对一切人为的束缚。及至晋宣南渡,此风弥煽。凡此种种,使君主制专制呈现出一种持续衰微的趋势。

——摘编自任重《魏晋南北朝君权削弱的几个因素》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代制约君权的重要因素及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期君权逐渐衰微的原因。

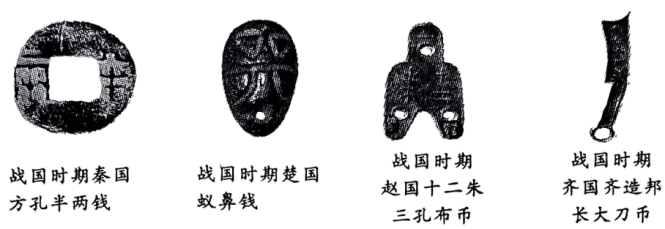

材料一 战国时期的货币

(注:“两”、“朱”都是货币单位)

材料二 环钱其出现时间虽相对较晚,但是发展势头迅猛。到了战国后期,主要国家中的秦、魏、赵、燕、齐、两周等都不同程度的铸行了环钱,仅有偏处南方的楚国例外。环钱的大范围流通,究其原因同主要使用环钱的秦国不断东进有关。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

(1)根据材料一,概括战国货币的特点。

(2)根据材料二,概括环钱大范围流通折射出的政治发展趋势。并结合所学知识指出这一趋势对秦汉货币政策的影响。

| A.汉代治国理念具有一定的开放性 |

| B.汉代三教合一的趋势已经显现 |

| C.儒家思想并未成为汉代主流思想 |

| D.百家争鸣在汉代重新得到恢复 |

| A.传统侠义精神不被世人认可 | B.儒家正统思想影响出现弱化 |

| C.加强封建专制统治的需要 | D.阶级差异影响历史人物评价 |

| A.和亲政策符合发展趋势 | B.经济发展促进国家统一 |

| C.对外用兵加重人民负担 | D.国力变化影响内外政策 |

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

材料一 孟子认为人性本善,人人都会有恻隐之心。统治者只需要顺从自己内心的恻隐之心,就能够“以不忍人之心,行不忍人之政”,使“民有恒产”,过上丰衣足食的生活。孟子还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,认为“君视民如草芥,民视君如寇仇”。

材料二 西汉董仲舒的思想以“君权神授”为核心,认为人间的皇帝就是代天意进行赏罚的权威。人民服从皇帝就是服从天道,否则就是反对上天。他还大力宣扬“三纲”“五常”的伦理规范,宣扬“王道之三纲,可求于天”,“三纲”“五常”也是天的意志,天的安排。

——以上材料均摘编自段练《浅析先秦儒学与汉代儒学的主要不同》

(1)根据材料一、二,分别概括孟子与董仲舒的思想主张。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出战国到汉代儒学地位的变化,并分析变化的原因。